「日露修好150周年回航事業」に参加して

岸甫一

回航事業

2005年は日魯通好条約が調印され、日露間に国交が樹立されてから150周年というという年でした。これを記念して日露の次世代を担う青年150名を乗せて6月24日~7月5日、函館・下田など日露交流ゆかりの地を訪れる回航事業(日露青年交流委員会主催)が実施されました。リーダーである内田一彦外務省ロシア交流室長によれば、「この回航事業の目的は、日本とロシアの青年が、日露交流の歴史を深く知ることにより、日露関係の重要性を認識すること、船という閉ざされた空間の中で約2週間の間、生活を共にすることにより、密度の濃い交流を体験することにあった」。「ルーシー号」という富山伏木港とウラジオストクを結ぶロシアの定期航路船に乗船したのは、日本からはロシアについて学んでいる学生、伝統文化に携わる学生や青年、日露ゆかりの地の関係者など50名、ロシアからはおもに極東を中心に日本について学んでいる学生、文化芸能関係者、青年政策関係者、若手ジャーナリストなど100名。

セミナー資料の準備

私は、本研究会会員であり、市国際課職員の倉田さんを通して、ウラジオストクから函館に向かう船上のセミナー「函館に関わる日露交流史」の講師依頼があり、不安はありましたが、この機会に自分の研究視野も広げられると思い、蛮勇を振るって引き受けることにしました。4月~5月はセミナー資料作成のため、移転による一時閉館間際の市立函館図書館に毎週のように土日に通い、購入間もないデジタルカメラで画像資料を撮影しました。また、清水恵旧蔵書を清水正司さんからお借りできたことも資料の作成上、大変助かりました。

6月24日に日本人参加者は富山伏木港を出て、26日にウラジオストク着。その地でロシア人参加者と合流。私は勤務の都合で26日午後、飛行機で新潟空港からウラジオストク空港に到着しました。

日露学生会議

翌27日午前は、極東大学で日露学生会議。「日露交流150年、将来への提言」というテーマで日露学生の数名がスピーチをおこないました。ここでは船上の夜、一緒にビールを飲んだ東京外国語大学ロシア語専攻3年・福田祥君の、日露間の壁と可能性を過去にとらわれず率直に主張したスピーチの一部を紹介します。

「現在、日本ではロシアに関する情報が絶対的に不足していると思います。特に私たちくらいの年齢の若者達は、大学などでロシアについて勉強している人達を除いて、まったくと言っていいほどロシアについて知りません。また、ロシアのことについて報じるメディアは少なく、たとえ報じたとしてもほとんど政治的な話題ばかりです。

このような状況が蔓延しているということは、日本人とロシア人の間に立ちはだかる障壁であると思いますし、そのためにお互いが正しい理解に達することができなくなってしまうのであればそれは大変な損をすることになると思うのです。

私の友達の多くは、私がロシア語を学んでいることを知るととても驚きます。しかしそのあと、大体がロシアについて色々と質問をしてきます。もちろん私は知っている範囲でしか答えられないのですが、それでも興味津々な様子で話しを聞いてくれます。つまり、ロシアに関して興味を抱いてくれる人は確かにいるのです。きっかけさえあれば、ロシアと日本が学生・市民のレベルでより近づくことも可能だと思うのです。

そのきっかけの一つとして、私達の担っている役割は重要です。この事業を通して出来た友達や、手にした発見や感動のことは、必ずや周囲の人々にも伝えたいですし、そうしなくてはならないと感じています」。

その後、会場の参加者も含めて活発な自由討論を行ったが、筆者は残念ながら、この学生会議には出席できませんでした(ウラジオストクの日本センターのオリガさん、3年前にお世話になったドミトリーさんと、つかの間の面会のため)。青年たちの議論は「領土問題は一刻も早く解決して日露間の交流を飛躍的に促進すべきではないか、北方領土に両国の国民が共生することは可能か、ステレオタイプから脱却したイメージを日露双方が形成すべきではないか、文化交流を進めることが相互理解の早道ではないか」(内田)に集約されるという。

船上セミナー

28日10時、いよいよ私の出番。船上セミナー「函館に関わる日露交流史」の時間。前夜、夕食を挟んでロシア語通訳の鍋谷さんと綿密に打合せをしたつもりでも緊張が走りました。講義内容は「Ⅰ箱館・蝦夷地とロシア人の出会い、Ⅱ箱館開港とロシアとの交流、Ⅲ日露交流全盛期の函館と露領(北洋)漁業」の函館で日露交流が活発であった3つの時期に注目し、アイヌの役割・地図の交換・ロシア語学習・翻訳・ロシア語入門書作成・ニコライの日本研究・ロシア語版函館案内・ロシア語版函館新聞・露領漁業での亡命ロシア人や日本人通訳の活躍など、経済的・文化的には函館では日露両国民が協力関係にあった事実を具体的に紹介しました。正味1時間程の話はアッという間に終わってしまいましたが、嬉しことに終了後、ロシア側のバルカノフ・セルゲイ団長から「自分も歴史の教師であり、興味深く聞いた」との謝辞をいただきました。同セミナー資料は函館日ロ交流史研究会のHPの「函館から見た日露交流史」で見ることができます。そのほか、船上では文化交流も活発に行い、ロシア人参加者は茶道、折り紙、能、書道、剣道などを体験しました。

船上セミナー

函館での交流

29日はロシア極東総合国立大学函館校の学生の案内で散策したり、ロシア人墓地で慰霊祭を行いました。私は午後の函館市長への表敬に参加し、夜は西波止場に停泊中の「ルーシー号」の船上レセプションに出席しました。

船上から函館港に下りるとき、上手な日本語で話しかけてきたイルクーツク国立言語大学2年のマリア・マリツェヴァさんは、日本の歴史に興味があるのだがイルクーツクには日本の歴史にかんする適当な日本語の本が無いというので、勤務校で使用している「日本史」の余っている過年度教科書1冊をプレゼントしたところ大変喜び、船上レセプションで返礼にイルクーツクの絵はがきとバッジをいただきました。彼女はこの回航事業から帰国して、「出発前には、日本の文化に触れる楽しみとともに、日本の学生とうまく会話できるか、共通点を見出すことができるか大変心配でした。しかし、私たちの間には異なる点より、一致する点がいかに多いかわかりました。今では、私たちはメールの交換をしており、今後ともこの世界でお互いを見失わないよう希望しています。......この航海の間、私はほとんど眠りませんでした。私たちにとって毎分、毎秒が貴重だったからです」と述べています。

マリツェヴァさんに「日本史」教科書をプレゼント

"将来への提言"

私は函館で一行と別れたが、学生たちは自らのイニシアティブで、その後の航海の途次においても学生同士で議論を継続し、最終寄港地である下田に到着した7月2日、日露学生による"将来への提言"を発表しました。内田ロシア交流室長は「(ロシア人青年は)日本に対しても固定観念を持っていません。青年間の交流が日露関係を動かす原動力となるかもしれない、という印象をもちました」と述べています。発表された"将来への提言"の中の「北方領土問題の理解を深めるため、この問題に関する共通認識を見出すことを目指します」の一文は、学生たちが船上で議論の末まとめた草案では「領土問題の解決に向け、共通認識を見出すことに務めます。」であった。この興味深い修正の経緯については、回航事業に同行した佐藤陽介『北海道新聞』記者による記事【次世代たちの提言】をぜひ読んでいただきたい。日露学生による"将来への提言"、『北海道新聞』の記事【次世代たちの提言】は本研究会のHPの「函館から見た日露交流史」に掲載されています。

終わりに

短期間とはいえ日露の次世代を担う青年と生活を共にできたことは、私にとって当初の目的であった「研究視野を広げる」のみならず、日露交流全体のなかで奥行きの深い立場に立たされていたような気がしています。"将来への提言"をまとめ上げて、立派に使節団の役割を果たした日露青年の今後の活躍を大いに期待すると同時に、本研究会や終始お世話になった岩城さん、菅原さんをはじめ日露青年交流センターの皆様から日露交流史の研究をさらに深める契機を与えて頂いたことに改めて感謝申し上げます。

「会報」No.28 2006.5.1 2005年度第2回研究会報告要旨

→船上セミナー「函館に関わる日露交流史」の資料は、こちら(日露青年交流センターへのリンク)をクリックしてください。

むかし、「露探」という言葉があった ―函館の場合

奥武則

昨年6月末、函館を訪れた。《「現場」を踏んでおかないと......》という気持ちだった。

観光地・函館の「売り」は、函館山からの夜景とともに「文明開化」の言葉が似合うハイカラでノスタルジックな雰囲気だろう。

1858年、日本はアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスと修好通商条約を結んだ。函館(当時の表記は「箱館」)は横浜、長崎とともに開港地となる。この結果、函館は幕末から明治初期にかけて、横浜、長崎とともに国際貿易港として西洋文明の取り入れ口となった。

だが、同じ西洋文明の取り入れ口といっても函館には横浜や長崎と明らかに違う要素がある。ロシアとの深いつながりが、それだ。

横浜や長崎に比べて函館はロシアに圧倒的に近い。蝦夷地と呼ばれた鎖国時代の北海道では、この地を支配していた松前藩がアイヌ人を通して事実上、大陸と交易をしていた。幕末・明治初期に日本の北の玄関となった函館において、横浜や長崎にみられないかたちで「ロシア」が大きな存在となったのは必然だった。私が《「現場」を踏んでおかないと......》と思った「現場」の意味も、この点にかかわる。

そのころ、前年秋に手を初めた「露探」についての著作をようやく書き終えようとしていた。そこでは、1つの章を「函館」に割いた。原稿は本会会員である菅原繁昭氏・奥野進氏らからお送りいただいた資料などを使ってほぼ書きあげた。だが、「函館」に何のアイサツもしないまま、というのが気になっていたのである。

日清戦争の後、当時の満州(中国東北部)をめぐって日本とロシアの対立が深まる。結局、1904年2月、日露戦争が火を噴く。ロシアとの緊張が深まる中、登場した言葉が「露探」である。

「露西亜の軍事探偵」を短くして「露探」。つまりロシアのスパイということになろう。「露探」という言葉そのものの「起源」についてはいくぶん込み入った状況があり、ここではふれない。

いずれにせよロシアとの戦争勃発の可能性が濃厚になった1903年秋以降、「露探」は当時唯一のマス・メディアだった新聞に登場し、多くの人々が「露探」として指弾された。「ロシアのスパイ」だから本来はロシア人ということになろうが、指弾された人々の大半は日本人だった。要するに、「敵国・露西亜」に内通する許しがたい輩、というわけだ。

作家・社会運動家の木下尚江が《流行の毒語「露探」》と題した論説を、1904年3月4日の『毎日新聞』(『横浜毎日新聞』の後身。今の『毎日新聞』とのつながりはない)に書いている。冒頭の部分と結語を引く。

《今日に当りて若し他を毀傷せんと欲する者は、呼ぶに「露探」を以てするに如くはなし》

《「露探」あゝ、何等危険なる毒語の流行ぞや、吾人は敢て之を毒語と云ふ》

「毒語」という表現は、当時、「露探」が単なる誹謗中傷を超えて放っただろうまがまがしさをよく伝えてくれる。函館は、その「毒語」が最も力を発揮した「現場」なのである。

「文明開化」の時代、函館の「ロシアとの深いつながり」として、もっとも見えやすいものは、日本ハリストス正教会(ロシア正教会)とのかかわりだった。

ギリシャ正教は10世紀末にロシアの地(当時はキエフ公国があった)で国教とされた。帝政ロシアのもと、ロシア正教会は大きく発展する。開港地となった函館では、1859年、上大工町(現在の元町)にロシア領事館が完成し、付属の聖堂が造られた。日本における最初のロシア正教会の教会である。

初代の領事館付司祭が病気で帰国した後、1861年6月、ニコライ(1880年に主教、1906年に大主教)が赴任した。東京・神田駿河台のニコライ堂(東京ハリストス復活大聖堂)にその名を残す人である。彼はロシア正教会の日本での本格的布教を目指し、1862年1月、拠点を東京に移すが、後任の修道司祭アナトリイも函館で布教に励んだ。同年9月にはすでに信徒は100人を超えていたという。

こうしたロシア正教会の存在とともに「露探」にかかわって函館が「現場」となった要因は、これも実は現在の観光地・函館の「売り」と重なる。

「函館の夜景」は標高334メートルの函館山の山頂から見下ろす。眼下の市街地のさまざな光、その向こうに広がる函館湾の漆黒の闇。これが夜景の見事さを生む。だが、平和な時代、夜景スポットとして函館山を有名にしたこの立地は、戦争を想定した場合、要塞を築く絶好の条件だった。

1898年から4年間かけて、この地には大小合わせて5カ所の砲台が築かれ、ロシアとの有事に備えることになった。これが函館要塞である。要塞がある地域は1899年、これも「露探」と深いかかわりがある軍機保護法と同時に公布された要塞地帯法によって特別の「保護地域」となる。たとえば、その第8条第1項は次のように規定する。

《要塞司令官ハ要塞地帯内ニ於テ兵備ノ状況其ノ他地形等ヲ視察スル者ト認メタルトキハ之ヲ要塞地帯外ニ退去セシムルコトヲ得》

日露開戦が必至の状況になっていた1904年2月8日、この条項が函館の地で発動された。10日の『函館新聞』が前日、函館市内に撒かれた号外を再録している

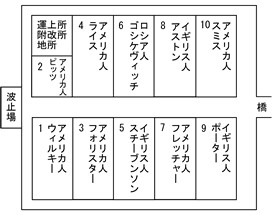

《露探嫌疑者として其筋の密偵中のもの少なからざる由は兼ねて耳にする所なりしが果然一昨日午後六時より九時十五分までの間に左記十七名は二十四時間内に要塞地帯外に退去を命ぜられたり》。

当時の新聞はいまのような段を越える見出しはないが、この記事の冒頭には「●売国嫌疑者」という大きな活字が付いている。

「左記十七名」は、住所、職業つきで列記されている。最初に《元町五十四番地 正教会祭司 目時 金吾/同 伝道師 村木 彌八/同 伝道師 豊田 正一》が登場する。「祭司」は「司祭」の誤りだが、言うまでもなく3人ともロシア正教会函館教会で布教・伝道に当たっていた人たちだ。12番目には《元町五十四番地正教内 税関吏》として倉岡馬之助という人物も出てくる。この人物も正教会関係者だろう。退去命令が出た17人のうち、直接、正教会に関係する人物が4人いたことになる。目時ら3人は当時の正教会のスタッフのすべてではないかと思われる。函館教会は活動停止に陥ったにちがいない。

さらに《露語通弁》の沢克己、竹中淳太、楠瀬菊水、《露領漁業者》の中瀨捨太郎といったロシアとのつながりが分かる職業の人物もいる。

17人の退去をセンセーショナルに伝える号外が出た翌2月10日、ついに日露戦争が始まった。14日、函館区(当時は行政的に函館区)は周辺7村とともに戒厳令施行地域となる。この戒厳令は要塞区域を「臨戦地境」とするもので、その区域内での軍事に関係する地方事務および司法事務が要塞司令官の指揮下に入る。要塞司令官は集会の禁止や新聞雑誌の発行停止などについても大幅な権限を持つことになった。要するに、地域的に「軍政」が敷かれたと思えばいい。戒厳令は函館のほか、長崎、佐世保、対馬も対象となった。

要塞地帯法に基づく退去命令はこの後、2月22日に第2弾があり、さらに日本人6人が退去させられたようだ。「軍政」の下、函館市民の緊張は一層高まっていただろう。「ロシア」に少しでもかかわりのある人やものへの反応もより敏感になっていったはずだ。そうした状況を背景に、この時期、『函館新聞』には「露探」の文字が頻出する。単に「露探疑者」にふれるだけではなく、「露探」とされた人々の私行などを取り上げ、道徳的に糾弾する論調が目立つ。《祖先伝来の日本民族たるj純血を失ふて露国の狗となり国家の秘密を売る人面獣心の亡者》(2月25日『函館新聞』)といった表現が、その典型である。

最終的に退去命令が出された人数は画定できないが、新聞報道を通じて確認できるのは日本人24人とロシア人6人。実際にはもっと多かっただろう。だが、新聞の大仰な「告発」にもかかわらず、軍機保護法などで、罪を得たものは何と1人もいなかった。

全国的にみると、この時期「露探」として軍機保護法違反で逮捕され、有罪となった人物もいないわけではない。だが、大半の人は函館のケースと同じように、具体的なスパイ行為が明らかになったわけでも何でもないのに「ロシア」との何らかのつながりなどから「露探」として指弾された。

私としては、ここには「国民国家」における《非「国民」》排除」の構造が見たいと考える。むろん、メディアが、そこで大きな力を発揮した。刊行予定の拙著では函館のケースを含めて、こうした「露探」と国民意識のかかわりに光を当てたつもりである。

日露戦争が終わってすでに1世紀余。「露探」は死語となったけれど、「流行の毒語」を生み出した構造は消滅したわけではない。

昼間の晴天に安心していていたら、日が落ちるとともに函館山は霧に包まれ、結局夜景は見ることができなかった。しかし、その日午前、元町の丘を登って、青空には映える日本ハリストス正教会函館教会と出会うことができた。

日露戦争期の建物は1907年に焼失し、現在の聖堂は1916年に再建された。尖塔と礼拝堂は緑色の屋根を持ち、アーチ型の装飾が施された白壁と美しく調和している。ちょうど「ガンガン寺」の愛称を生んだ鐘が鳴った。

「会報」No.28 2006.5.1 特別寄稿(その1)

博物館交流と日ロ交流展覧会 ―国立アルセニエフ博物館にて―

佐野幸治

2002年7月にウラジオストク市沿海地方国立アルセニエフ博物館と市立函館博物館が姉妹提携を結び4年目となる2005年、函館空港発着ウラジオストク航空チャーター便による函館市訪問団と共に7月1日から5日間の日程でウラジオストク市を訪れた。

このたびの訪問は、国立アルセニエフ博物館において博物館交流事業「新しい函館そして交流の形」と題する展覧会を開催するためである。

両博物館は姉妹提携以来、博物館文化交流を中心として日ロ交流の歴史、とりわけウラジオストクと函館との関係について、1992年の両市の姉妹都市提携以来様々な交流が続いてきている中にあって、さらに両市及び両市民の交流について理解を深めるべく、2003年にウラジオストクにおいて、2004年には函館において相互に交流の歴史を伝える展覧会を開催してきたところである。

国立アルセニエフ博物館は、アムール地方地理学協会の博物館として1884年に創設され、主に民族学・考古学資料の収集を中心に始まっている。その後、「ウラジオストク国立州博物館」、「沿海地方郷土誌博物館」と改称され、1945年に探検家で学者であるウラジーミル・クラウディエビッチ・アルセニエフ(1872~1930)の名を冠した「アルセニエフ沿海地方郷土誌博物館」に、そして1985年に現在の名称となっている。正式名称は「国立文化機関 沿海地方国立アルセニエフ総合博物館」ある。

国立アルセニエフ博物館は極東シベリア地域において最も古い博物館として、また、ロシア極東地域における文化教育機関の拠点として活動し、職員数約200名、収蔵点数40万点を超える総合博物館である。

現在の博物館本部は1906年に建てられた3階建ての建物で、路面電車が走るスヴェトランスカヤ通り(革命戦士広場・青年劇場方向、ゴーリキー劇場へも)とアレウツカヤ通り(シベリア鉄道出発点ウラジオストク駅方向、駅は博物館からほど近い)に面し、かつて日本の商店が並んでいた一角にあり、歴史的建造物として欧州的な佇まいが残されている。アレウツカヤ通りを挟んで向かい側には真っ白な沿海州政府の高層ビル、その横には革命戦士広場が広がり、そして目の前の港には多数の軍艦などが碇泊している。

博物館本部から反対側(裏手)のなだらかな坂を海の方向に歩いて15分ほどの所には、アルセニエフが住み最後を過ごしたという煉瓦造りで2階建ての家があり、そこは博物館分館の一つ「アルセニエフの家博物館」として公開され、写真・愛用したタイプライターや机などのほか調度品等の遺品の数々を見ることができる。そして、書斎の壁には大きな虎、「デルス・ウザラ」を感じ取ることも......。(アルセニエフの足跡を追い続けた「おれ にんげんたち ―デルスー・ウザラーはどこに―」の著者岡本武司は、この本でアルセニエフと共に「デルスー・ウザラー」を克明に描いている。岡本氏は元朝日新聞記者で、ウラジオストクの大学に留学し沿海州地方の先住民を研究、2002年7月に急逝、生前アルセニエフ博物館を一度ならず訪れている。この本は2004年7月京都市ナカニシヤ出版から刊行。)

また、ハバロフスク博物館長も歴任しているアルセニエフは、カムチャツカ調査隊として調査の際、1918年7月に来函し博物館を訪問していることも知られる。その後1926年にも日本を訪れている。

2005年はウラジオストク市創立145年、日露通好条約が調印されてから150周年の節目の年にあたり、文化交流事業など様々な記念事業が行われ、特に古都ウラジオストクでは、6月30日から7月6日まで記念行事の一環として「第4回ウラジオストク・ビエンナーレ―ビジュアル・アート・フェスティバル―」が開催された。この期間中、青年劇場、大学、展示センターや中央広場など市内各所において、ドラマや美術工芸展、コンサートなど多彩なプログラムが繰り広げられ、日本からも音楽、書道、民謡舞踊や各種の展覧会など多数の団体、個人が参加している。中でも展覧会など中心的な会場となった国立アルセニエフ博物館は多くの市民たちで賑わった。

今回の様々なビエンナーレ・プログラムの中で、市立函館博物館や函館日ロ交流史研究会などによる共同展示プログラムは、国立アルセニエフ博物館で開催の博物館プログラム「時代と間隔の交差点―ウラジオストク」展として位置付けされ、函館のほか、ハバロフスク、ブラゴヴェシェンスク、ウラジオストクの4つの博物館が参加、それぞれ展覧会を行った。

ウラジオストク・ビエンナーレは今回で4回目となるが、この様に一同に会したのは初めてだそうである。「時代と間隔の交差点......」だったのかも知れない。

今回のウラジオストク・ビエンナーレ博物館プログラムの函館の展覧会テーマは「新しい函館そして交流の形」と題した。それは、一つは合併して新しく函館市となった地域の文化などを紹介すること、そしてもう一つは、これまでの歴史資料に基づく交流の軌跡のほか、博物館はもとより様々な交流活動を紹介することにより、今後の交流や研究等に向け、より一層の活用資源となるのでは、とのことからこのようなテーマとした。

従って、展示内容は縄文遺跡をはじめとする地域文化、市立函館博物館に開設のウラジオストク・アルセニエフ博物館コーナーの紹介、函館の書物に見るロシアとの歴史交流軌跡、函館日ロ交流史研究会からの「函館にみるロシアの面影」を紹介した展示、姉妹都市交流や民間団体の交流、スポーツなど青少年交流など、そしてきらめく函館夜景をはじめ国際観光都市函館を紹介するポスターの掲示まで及んだ。そのほかに縄文紹介リーフレットや函館を紹介するロシア語入りのパンフレットなどをお持ち帰り用として会場に備えた。

展示にあたっては、前記した通り函館日ロ交流史研究会から多くの出品がなされこと、更に会員による展示作業等の協力を得た。

さて、7月3日午後に予定された博物館プログラムのオープニングに間に合わせるため、展示作業は2日朝から始めた。事前にそれぞれのコーナー割付は概ねあったが、実際の現地を見ての作業であり、パネル等展示資料を床いっぱいに並べ壁面との位置関係を見比べながらの作業となった。

作業は、私、函館日ロ交流史研究会会員のほか、国立アルセニエフ博物館バプツェヴァさん、ナターシャさんと通訳のヨーダさん(3人共女性)の協力で進められたが、時間がない中で特にポスターの掲示や国際交流関係のパネル等は函館日ロ交流史研究会の会員にお願いした。会場中央に配した2台の陳列ケースには書籍類、そして壁4面にはそれぞれ沢山の資料が並び、ボリューム感ある展示ができあがった。また博物館と違った視点での資料などバラエティーに富むものとなった。午後6時頃までには展示室内の後かたづけや清掃も済み無事作業を終えることができた。

7月3日午後2時15分、ウラジオストク会場で沢山の人たちが詰めかけてる中、地元男性歌手によるロシアならではの力強い歌声(ウラジボストカ......と聞こえた)でオープニングセレモニーが始まり、国立アルセニエフ博物館員から参加した各博物館が紹介された。参加の博物館は、私以外はすべて女性の博物館員である。そして、ウラジオストク展示会場から順にそれぞれの会場で代表者から展示などについてスピーチが行われ、観覧者も順に各会場を巡った。セレモニーの締めくくりは函館会場での表彰式、大勢が見守る中、各博物館に国立アルセニエフ博物館館長名の賞状が授与された。

函館へは《「新しい函館そして交流の形」展で第4回ウラジオストク・ビエンナーレに参加した市立函館博物館一同を表彰する。》と記された賞状が贈られた。

「一同」とは、これまでの交流が積み重ねられた、そして今回の展覧会が協働による成果としての「交流体」であったことを意味する。

函館日ロ交流史研究会からの協力は、展覧会を通じて色々な出会いが更なる互いの理解と様々な交流を深める貴重な機会であったと考えており、今後の進展を願うものである。

函館日ロ交流史研究会の皆さんには、新ためてこの場を借りて感謝申し上げたい。

函館に戻り、「荒野の7人」、「王様と私」や「十戒」などの有名映画俳優ユル・ブリンナー(ユル・ブリネル)がウラジオストク出身であると聞いたことを思いだした。

アルセニエフ博物館、函館会場でのレセプションの様子と賞状

「会報」No.28 2006.5.1 特別寄稿(その2)

函館のロシアホテル

清水恵

今回は1860年代初頭から1879年までの約20年にわたって函館に存在した「ロシアホテル」についての報告したい。

なおこのホテルの名称については、香港のDaily Press社から発行された1870年版の住所氏名録、いわゆる「ディレクトリー」に、「russian hotel」と表示されている。ホテルはもっと前から存在していたが、「ディレクトリー」上ではこの年が初出で、1879年版まで継続して登録されていた。同時代の日本語資料では、今まで見た限りでは商人ピョートルの家とかピョートル屋敷というような表現しかないが、「ディレクトリー」に記載のある「ロシアホテル」としたい。ホテルというと立派なものを想像するが、史料からは食堂兼宿屋ぐらいのものだったと推測される。

このロシアホテルについては、「函館市史」通説編第2巻(1990年)にも書いたことがある。その時は、断片的な資料しかなく、十分な記述ができなかったが、数年前、ロシアの作家ヴィターリー・グザーノフ氏と左近毅氏が、ホテルの経営者であるピョートル・アレクセーエフについてかなり詳しい経歴を紹介されたので、正直驚いた。お陰でようやくストーリーが見えたというところだ。

両氏の論考は、グザーノフ氏は『ロシアのサムライ』という本のなかで、「ロシアの仲買い」と題して、1章をさいている。私が読んだのは左近毅氏の翻訳版。また左近氏は『異郷に生きる』の中で「存在の証明―ピョートル・アレクセーエヴィチ・アレクセーエフの場合―」と題して、グザーノフ氏の本をさらに肉付けされた形で発表している。

ただ私にとって残念だったのは、この二つの本には典拠となった資料名が示されてないものがあるため、出典確認が困難な点だ。その意味では、この報告にも課題があるが、ともあれ、本論に入りたい。話は日本の開港当時に遡る。その頃日本に住んでいたロシア人といえば、函館における領事団、すなわち、外務省と海軍省に属する人たち、それに領事館附属教会の修道司祭だったが、このホテル経営者アレクセーエフとその妻及び従業員は、一応は、日本における最初の民間ロシア人であるといえる。一応と断ったのは、その前歴に領事団との関わりがあるからで、まずはグザーノフ・左近両氏の本からアレクセーエフという人物、そして彼が函館にたどりつくまでを紹介したい。

ピョートル・アレクセーエフは、トゥヴェリ県のイワノフスコエという村で、1832年6月に生まれた。ここは貴族コルニーロフ家の世襲領地で、アレクセーエフの身分は農奴だった。クリミヤ戦争が起きると主人のアレクサンドル・アレクサンドロヴィチ・コルニーロフは黒海艦隊所属フリゲート艦の砲兵下士官として出征することになり、アレクセーエフも雑役水夫として同行することになったのだ。彼らはこの戦争で大きな功績をうち立てた。戦後、コルニーロフは海軍中尉となって北ドゥヴィナ川のソロンバラ造船所に派遣され、ここで新造されたクリッパー「ジギット号」に乗り込むことになった。もちろんアレクセーエフも一緒である。

「ジギット」号は太平洋艦隊に配備され、函館のロシア領事館の庸船として、ロシア暦1858年10月24日に、領事一行を乗せて、初めて函館港に姿をみせた。すなわちアレクセーエフも領事団同様、1858年には函館に来ていたことになる。生年からするとこの時は26歳だった。ちなみに当初ジギット号の艦長はカズナコフという人だったが、1860年の時点ではコルニーロフが艦長になっている。

もう少し2人の本から引用を続けたい。1861年2月にロシアでは領主農民の解放が実施され、コルニーロフ家の農奴アレクセーエフは、函館でその知らせを受けたと書かれている。しかし、グザーノフ氏は年月をはっきりと記していないので、いつのことだったかはわからない。左近氏は1862年初頭のことと書いている。両氏とも太平洋艦隊が函館に集結した時にその知らせが届き、ポポフ海軍少将とゴシケーヴィチ領事が各軍艦を訪れて乗員に祝意を告げたと記述していて、自由の身となったのは、アレクセーエフだけではなく、それぞれの軍艦には同じ境遇の人たちがいたことがわかる。

その中で多分アレクセーエフだけが国に帰らず、函館に居留することになった。どういう経緯だったのか、ここからは主に日本にある資料に基づき私の考えを述べたい。

函館居留の理由は二つあって、一つは函館で結婚相手を見つけたこと、もう一つは函館に商売ができる環境や条件があったことだ。

まず、妻となった女性について言及したい。彼女の名前はソフィヤ・アブラモヴナというが、この名前は横浜外国人墓地にあるピョートル・アレクセーエフの墓に妻として刻まれている(アレクセーエフについて詳しく言及する前にお墓の話というのも恐縮だが、彼は1872年10月に東京で亡くなった。詳しくはあとで触れたい)。

そのほか、ソフィヤ・アブラーモヴナに言及している人は、ニコライ神父とニコライ・マトヴェーエフがいる。

ニコライ神父は1882年2月20日の日記に「ソフィヤ・アブラモヴナが1858年から日本にいて、私はまだ若い頃の彼女に会った」と記している(この日記については最後にもう一度ふれるが、非常に貴重な情報が書かれている)。

1858年といえばニコライ自身はまだ来日おらず、領事一行が来日した年だ。当時の日本を考えると、常識的に言えばソフィヤ自身が単独で来日したとは考えらない。その年に函館に来たのは領事一行と、軍艦だけのはずで、軍艦には乗っていなかっただろうから、領事とともに来日したとしか考えられない。

ロシア領事が来た時の箱館奉行の記録、「村垣淡路守公務日記」(『大日本古文書』幕末外国関係文書附録之六)の安政5年10月23日の項に、在留ロシア人というメモ書きがあり、そこに「下女2人」という表現がみえる。私は今のところピョートルの結婚相手は、この下女、すなわち領事のメイドだったのではないかと思っている。

下女に関しての記録はほとんどないが、青森県の三戸町立郷土資料館に珍しい資料「安政七年庚申歳 魯西亜人通行之節諸取扱手續并見聞之書」がある(詳しくは、清水恵「安政七年のロシア領事奥州街道通行に関する三つの史料」『地域史研究 はこだて』第19号を参照)。1860年、領事一家と医師の妻が江戸に行った帰り、奥州街道を通って函館に帰るときに宿泊した三戸本陣の記録だ。この記録の中に一行に随行していたメイドの姿が描かれている。ソフィヤかどうかはわからないが、当時のメイドの様子が伝わってくる貴重なものだ。絵の脇には「年16、7才位」で「丈5尺位」とあるので、身長およそ150センチとかなり小柄な女性のようだ。

仮に彼女がソフィヤだとしたら、ピョートルとの年齢差は10才ぐらいだったことになる。

「安政七年庚申歳 魯西亜人通行之節諸取扱手續并見聞之書」(三戸町立民俗資料館)に描かれた「下女」

次にこの2人がいつ結婚したのかという点を考えてみたい。当然1858年以降ということになるが、文久四元治元子年「異船諸書付」(東京大学史料編纂所蔵)には、「子年二月」(西暦でいえば1864年3月頃)における居留ロシア人調査という報告(「各国外国人居留人数取調書」)があり、新築島住居...(このあと述べるとおり外国人居留地)商人ペヨトル、すなわちアレクセーエフには妻と子どもが1人いると記録されている。子供がいるぐらいだから、1863年にはあるいはもっと以前に、結婚していたのではないかと考えられる。

話が横道にそれるが、1864年に子どもが1人というのは、よく考えると驚くべきことで、流れからいえば函館で生まれたと考えるのが自然である。そうすると、これまで初めて日本で生まれたといわれていた、ニコライ・ペトローヴィチ・マトヴェーエフはいったいどうなるのか、と頭をよぎる。マトヴェーエフは准医師の息子として1865年に生まれたと宣教師ニコライの日記にあるが、その前の1864年には同じペトローヴィチあるいはペトローヴナの父称を持つ赤ん坊が存在していたわけで、何となくすっきりしない。そしてこの赤ん坊はニコライが洗礼をさずけたと考えるのが自然だ。しかも、ピョートル・アレクセーエフは、先ほど触れたように1872年に亡くなっていて、幼くして父親が死んだという点でもマトヴェーエフの境遇に似ている。

話を戻そう。同じ居留ロシア人調査によると、ゴシケーヴィチ一家の家族構成は母と倅、他に女1人となっている。妻がいないが、彼女は亡くなったことがわかっているので、この女はメイドをさすと考えられる。前は2人いたのが1人になっている。もちろん1人は帰国したのかも知れないが、アレクセーエフの妻になったとも考えられ、ソフィヤ、メイド説と矛盾がない。

参考までに、グザーノフ氏はピョートルの妻をニコラエフスクの十等文官で功労貴族ワシーリー・チェルノーフの娘、ソフィヤ・ワシーリエヴナ・チェルノーヴァで、2人は1867年に結婚したとしている。この記述は日本側の資料に基づきこれまで述べてきたこととは整合性がとれない。左近氏もグザーノフ氏と同じ女性を妻としているが、結婚成立に至る経緯はわからないとしている。今のところこの食い違いを説明できないが、そのような説があるとだけ紹介したい。

ホテル経営者の素性がわかったところで、次にロシアホテルの開業について触れたい。

位置は現在のJR函館駅から海岸伝いに西側に進んだところで、当時の居留地、現在の住所は大町11番地で相馬倉庫が建っている。もともとは、江戸時代末期に埋め立てられた土地だった。開港場の函館には、各国の領事や商人がやってきたが、函館山のふもとの狭い地域に発達した街だけに、外国人居留地として専用スペースを確保することは不可能だった。

そこで箱館奉行はとりあえず、海岸を埋め立てて少しばかりの「居留地」を作ることにして、当時の運上所(税関)の隣りに、およそ2000坪の埋立地を作り、10区画に分割して、各国の商人たちに貸し渡すことにした。この居留地は当時、大町築島あるいは大町築出地と呼ばれていた。

こうして1861年春には埋立が完了し、当初は第6番に、ロシア領事ゴシケーヴィチ名義の土地が確保された。表口12.5メートル、奥行38.7メートル、面積は約480平方メートル(145坪)。決して大きな敷地ではないが、後日ここにロシアホテルが建てられた。

「地税請取書」(地崎文書、札幌学院大学蔵)という書類によれば、この土地の地税は、1861年4月から半年分を、ゴシケーヴィチが納めているが、それ以降1864年10月まで3年分の地税を、1865年になってピョートルが納めたとある。すなわちこの敷地は1861年10月以降は、名義上、ゴシケーヴィチからピョートルに変更になっていたことになる。この頃にピョートルが農奴の身分から解放されたのかもしれない。

ホテルの建設・開業年ははっきりしないが、1864年には間違いなくできていたことがわかる。ソフィヤと一緒に暮らすために家を建てたとすると、早ければ1862年、遅くても63年には、出来ていたと思われる。自宅兼ホテルだから、ホテルといっても空き室を提供する程度だったのかも知れない。

「居留地」分割図(『函館市史』通説編2、文久元年「大町築出地外国人江貸渡規則書」より作成)

「函館戦争図」、右は部分拡大図に見るロシアホテル(市立函館博物館蔵)

なおグザーノフ氏によれば、コルニーロフ艦長は、1863年末にバルチック艦隊への転属となり、函館を去るにあたって、函館に残りたいというアレクセーエフの身元保証のために領事ともども尽力したそうだ。結局函館領事館付きの人間ということで海外長期滞在証なるものを発行してもらったという。またゴシケーヴィチとニコライ神父が彼の庇護者であったとも書いている。

この頃の様子を示す日本側の史料として、前出の文久四元治元子年「異船諸書付」に「日本人正助差出候別紙書付ニ偽り記し有之候ニ付差出候別紙相添御届申上候書付」という史料があるので、紹介しておきたい。

内容はアレクセーエフが自分の家兼ホテルで使っていた日本人召使正助の賃金に関わるトラブルを領事に訴えた文書で、もとはロシア語の史料だ。志賀浦太郎が日本語に訳したものが残っているが、アレクセーエフの肩書きが「お台場にまかりありそうろう コルニロフ君江附属人」となっている。私が知る限り、コルニーロフとピョートルの関係を示す唯一の日本側文書だ。また文書の末尾に、アレクセーエフは読み書きができないので、エゴル・イワノフが聞き書きした旨の注意書きがあるのも、非常に興味深い。

次にアレクセーエフの仕事についてだが、ホテル業に加えてグザーノフ氏や左近氏が「仲買人」と書いているように、「ロシア海軍御用達商人」という側面があったようだ。石炭や食糧品の買い付けに始まり、その他公然とあるいは内密で様々な用事を引き受けていたのでは、と推測される。

実際、当時このような人が必要とされており、函館で商売人として残る環境や条件があったというのはまさにこの点だ。

様々な用事の一端を示す一つの書簡が残されているので紹介したい。1865年の「英国官吏来翰録」(北海道立文書館蔵)という簿冊に収録された文書だ。同じ大町居留地に住む欧米人が連名で、イギリス領事宛に「ロシアホテル」の不都合を訴えている文書で、それによると、まず大町居留地規則ではここにホテルや食堂、娯楽施設などを建ててはいけないことになっているのに、それに違反していること、さらにロシア軍艦が入港するとこのホテルはpublic resortとなり、街の遊女が大勢やってきて大変な醜態をさらすので居留地の住人は困惑させられると訴えている。

それから、1885年にドイツで出版された雑誌"Allgemeine Konservative Monatsschrift fur das christliche Deutschland,1885.5"に、1866年11月に来日して1871年まで滞在していたドイツ人R.ゲルトナーという人の日記(翻訳の概要がA.H.バウマン「R.ゲルトナーの日記」『地域史研究 はこだて』第25号に紹介されている)が掲載されている。彼は函館に滞在し、アレクセーエフと妻のことをこう記している。

「函館のホテルの主人はアレクセフ・ピンターといて、まさにロシア人そのもので静かで働き者の妻がいる。主人は客と同じくらい大酒を飲んだが、働き者の妻がきちんと家計を切り回していたので、経営はうまくいっていた。ピンターの妻は牛を数頭飼っていて、新鮮な牛乳を1リットルあたり1.5マルクで居留外国人に売っていたし、養豚も行い豚肉を売っていい商売になっていた。」

わずか数行の文章だが、酒飲みの亭主とよく働く寡黙な妻のイメージが伝わってくる。ソフィヤが牛や豚を飼っていたのは、狭い居留地ではなく別に土地を借りていたことがわかっている。1867年から、現在の海岸町付近に民間同士の契約で土地約3500坪を借りていることから、ここがその牧場だったと思わる(国文学研究資料館史料館蔵「明治7年函館港外国人エ地所相対貸渡書類」)。ちなみに当時このあたりは亀田と呼ばれる地域で、函館ではなかった。この牧場で飼育している家畜以外にも、周辺の日本人から牛などを購入していたこともわかっている。ホテルのレストランや居留外国人に供するほか、多くは軍艦に積み込んだものと思われる。

1868年4月8日、外国人居留地のデュースの家から火が出て、居留地はほぼ焼けてしまう。ロシアホテルも被害を免れなかったようで、この年の秋にアレクセーエフの家と蔵と厩の建設を巡って日本人と裁判沙汰になっている書類が残されている。また火事のあと、6番に加えて隣接した8番の地所も新たに賃借したことが土地契約関係の書類からわかっている(この契約書原本は、未見だが、北海道大学の北方資料室にあるようだ。[編注―北海道大学図書館北方資料データベースによると「魯西亜商人アレクシスへ地所所持の証書](和文原本・露文原本)(開拓使外国人関係書簡目録)、もしくは「魯西亜商人アレクセイ地所保有証書(仮題)(日本北辺関係旧記目録)カ])。

火事の後、日本は江戸から明治へと体制が大きく変化し、明治2年函館は、戊辰戦争の最後の戦闘の地となるが、その箱館戦争を描いた絵図の中にロシアホテルらしき建物も描かれているので、紹介したい(下図参照)。ロシアの旗がたっているのでホテルとわかる。さらに山側にもロシアの旗が見える建物があり、正教会の建物も見え、教会の屋根はタマネギ型のクーポルがはっきりと描かれている。

さて、箱館戦争も終わって暫くした頃、いよいよニコライ神父が東京での宣教活動のため、上京することになるが、アレクセーエフも同行したことが、グザーノフ氏によって明らかにされた。私はこれに関する資料を全く持っていないので、グザーノフ氏から引用した。アレクセーエフは1871年中に函館を離れたと書いている。ニコライ自身が東京に着いたのは、翌年の3月11日なので、先遣隊として早く出ていたものと思われる。

ニコライは色々な雑事をアレクセーエフに手伝ってもらったと書いているが、駿河台に土地を購入する際にもアレクセーエフが資金的協力をしたようにほのめかしている。函館時代からニコライとアレクセーエフの間には、親しい関係があったようだが、ニコライの生まれたベリョーザ村とアレクセーエフの故郷トゥヴェリは、ロシアの地図でみると、近いところにあり、異国でお互いに親近感のようなものを感じていたのでは、と想像させられる。

しかしこの年の10月26日に風邪がもとでアレクセーエフは亡くなってしまう。享年40歳。遺体はニコライにより横浜の外国人墓地に埋葬されたという(アレクセーエフの墓碑銘は今ではかなり読みにくくなっている)。

さて、函館には子供をかかえて突然未亡人になったソフィヤがいた。さすがに働きものだけあって、その後も立派にホテルを切り盛りした様子がうかがえる。居留地も牧場も夫名義の土地証書をソフィヤ名義にし、開拓使宛のアメリカ産の牛を輸入したいと書いた書類も残されている。夫が亡くなったあとも意欲満々といったかんがある。

ここで従業員についてもふれたい。前掲の「ディレクトリー」にはアシスタントとしてパラウチンという名前が見える。ロシア人と思われるが、どういう人かは不明である。「ディレクトリー」では、1879年版までその名前があり、ピョートル亡き後もずっと働いていたことがわかっている。もしかするとアレクセーエフ同様もと農奴で自由になった軍艦乗員だったのかも知れないし、領事館の下男として働いていた人かも知れない。

日本人従業員については、下表をみると、コックや牛飼い、馬てい、下男など数名いたことがわかる。マキシモヴィチの植物採集で助手をつとめた須川長之助や、日本人初の正教受洗者の一人川股驚礼の妻の名前もみえる。ホテルの食堂ではロシア料理かどうかわからないが、とにかく洋食が供されたことと思うが、従業員リストからわかるように少なくとも1868年以降日本人コックが3人採用されていた。彼らはそういった料理のレシピを修得しただろうし、ここでパンも焼いてたのでその技術も身につけたものと思われる。函館におけるロシア料理の元祖は、このロシアホテルといってもよいだろう。

ロシアホテル関係日本人スタッフ

| 1876年か | |||||

| 職 | 氏名 |

年齢 |

雇用年月日 | 本籍地・身分 | 請負人氏名 |

| コック | ヒキヤ チュウスケ |

41 |

辰年[1868]11.24 | 秋田県湊新城町、農民 | 親分、カワサキチョオジロオ |

| 牛飼い | コメヤ ソオキチ |

46 |

丑年[1877]9.15 | 秋田県船越村、農民 | 親分、トリガタ キジベイ |

| 馬丁 | ミカミ トラキチ |

30 |

戌年[1874]10.16 | 青森県紙漉村、農民 | サイド シンペイ |

| 下男 | 藤田幸八 |

18 |

戌[1874]7.27 | 函館地蔵町15番地、農民 | |

| コック助手 | 須川長之助 |

36 |

明治9年[1876]4.20 | 岩手県郡山下松本村、農民 | 親分、クドオ ゲンザイ、恵比須町 |

| 1878年か | |||||

| 職 | 氏名 |

年齢 |

雇用年月日 | 本籍地・身分 | 請負人氏名 |

| 下男 | イガラシ トオゾウ |

45 |

明治5年9月 | 函館開拓使平民 | 親分、ナシ |

| 門番 | イシダ ニスケ |

54 |

明治5年9月 | 函館開拓使平民 | 親分、ナシ |

| コック | オノ タイチ |

41 |

明治4年12月 | 函館開拓使平民 | 親分、ナシ |

| ボーイ | クラオカ ウマノスケ |

46 |

明治4年12月 | 函館開拓使平民 | 親分、ナシ |

| 洗濯婦 | 川股篤礼の妻 |

34 |

明治11年6月 | 陸前国水沢県金成村商人 | 函館平民、沢辺琢磨 |

| 1879年か | |||||

| 職 | 氏名 |

年齢 |

雇用年月日 | 本籍地・身分 | 請負人氏名 |

| コック | トガシ ヨオスケ |

48 |

明治5年3月 | 山形県酒田下新町、平民 | |

| 馬丁 | ヨネヤ ソオキチ |

49 |

明治3年3月 | 秋田県男鹿船越村、平民 | 函館平民、ムラタ コオキチ |

| 下男 | 藤田 幸八 |

21 |

明治8年6月 | 函館、開拓使平民 | ナシ |

「露西亜人より開拓使及県令に宛てた手紙の原文85通」より翻訳(函館市中央図書館所蔵)

ホテル経営以外の記録としては、ソフィヤはアナトーリイ司祭が管理する宣教団の女学校で教えていたいうことが1878年のニコライの報告書にある。この学校では一般科目のほか裁縫や編み物が教えられていたというので、その先生だったのかもしれない。

また1874年に函館のロシア語学校の教師サルトフが亡くなった時に、彼女が解剖同意書にサインをしたり、遺品の整理をしたことなどが記録されている。

その後ホテルは1879年夏に廃業となったようで、明治12(1879)年8月22日の「函館新聞」の広告によれば家具の競売が8月25日におこなわれている。廃業の理由はロシア海軍の基地がニコラエフスクからウラジオストクに移って、函館に軍艦が入らなくなったからだ、と書いているものがある。また函館で成功した東洋堂というパン屋は、外国軍艦への仕込みも一手に引き受けるようになり、ロシア人のパンを駆逐したと言っている。

1880年にはロシアホテルの土地は函館在留のポーターというイギリス人に正式に譲渡されており、土地契約書からもロシアホテルの文字は消えた。

なお、明治15(1882)年7月29日の「函館新聞」には、藤田幸八という元従業員が、ホテル廃業から数年後にビリヤード場を開いた広告がある。彼は主がいなくなったホテル内で少しの間パン屋を開いたこともあったが、その後別の場所にパン屋を開き、さらに明治15年にこの広告どおり玉突き、すなわちビリヤード場を営業している。同日の新聞本文に「玉撞き開業」と題して事情を述べた記事があるので、要約すると、「玉突きは以前にピョートルが営業していたことがあったが、その後、しばらく函館にはなかった。ある人がその頃の器械一式を購入してしまい込んでいたが、今度それを柴田幸八に貸し出すことになった。それは彼が玉突きをよく心得ていて洋語(英語なのかロシア語なのか)もできるからだ」というものだ。

ほかの従業員も何らかのかたちで、ホテルで身につけた技術や知識を活かした人がいるのではないかと思われるが、今のところ不詳である。

一方ソフィヤはどうしたのかといえば、前に紹介したニコライの日記に彼女のことが出ている。当会会員の倉田さんに翻訳をしてもらったところ、彼女は東京の公使館にいたらしく、スツルーヴェ公使が1881年にアメリカに転勤となった時に彼女も子守として一緒に日本を去ることになり、ニコライに別れのあいさつに来たことが記され、ニコライが彼女が若かりし頃に会って、白髪となった彼女と別れるという言葉が記されていた。

気になるのはソフィヤとピョートルの間に生まれた子どもだが、そのことに言及している資料は未見で、ソフィヤと一緒にいたのかどうか消息は不明である。

話の締めくくりにまた、マトヴェーエフが出てくるのも因縁深いが、彼は1910年にウラジオストクで発行された「極東の星」という雑誌に「日本におけるロシア人召使」という文章を書いている。これは檜山真一氏が見付けられた資料で『地域史研究はこだて』第18号に翻訳が掲載されている。

マトヴェーエフはソフィアの写真まで手に入れているが、この文章を読み直してみると、彼は何を伝えたくてこのような文章を書いたのかと、改めて感じる。このことについてはまた別な機会に譲るとして、今回はこれで報告を終わりたい。

ロシアホテル小史

|

年次 |

出来事 | |

| 1858 | 安政5 | ロシア領事一行が来函する(下女が2人同行)(『大日本古文書』幕末外国関係文書 付録之六) |

| ロシア海軍のジギット号が領事館の用船として来函(ヴィターリー・グザーノフ著・左近毅訳『ロシアのサムライ』 2001年、左近毅「存在の証明―ピョートル・アレクセーエヴィチ・アレクセーエフの場合―」『異郷に生きる』成文社 2001年 63-75頁) | ||

| (コルニーロフとその農奴だった水夫のピョートル・アレクセーエフ乗船) | ||

| 1861 | 文久元 | この年2月、ロシアで農奴解放(前掲『ロシアのサムライ』、前掲「存在の証明―ピョートル・アレクセーエヴィチ・アレクセーエフの場合―」) |

| 1862 | 文久2 | (アレクセーエフ、自由の身となり、退役する) |

| 1863 | 文久3 | この年末、コルニーロフ艦長は太平洋艦隊勤務から、バルチック艦隊勤務となる(前掲『ロシアのサムライ』、前掲「存在の証明―ピョートル・アレクセーエヴィチ・アレクセーエフの場合―」) |

| アレクセーエフは函館に残り、大町居留地でロシアホテル経営及び仲買人となる(北海道立文書館所蔵「箱館奉行所文書」、「開拓使公文録」各種) | ||

| この頃にソフィア・アブラーモヴナと結婚する(領事館付きの下女か) | ||

| 1864 | 元治元 | アレクセーエフ夫妻に子供が生まれている(北海道立文書館所蔵「箱館奉行所文書」、「開拓使公文録」各種) |

| 1865 | 慶応元 | 居留地の外国人から苦情あり(北海道立文書館所蔵「箱館奉行所文書」、「開拓使公文録」各種) |

| 「ロシアホテルに遊女たちがきて、ロシア士官たちと大騒ぎ」 | ||

| 1867 | 慶応3 | アレクセーエフ、海岸町に3450坪の土地を借用する(国文学研究資料館史料館「明治7年函館港外国人エ地所相対貸渡書類」) |

| 牛を飼い市内の外国人に牛乳を宅配、豚も飼って豚肉販売(「ゲルトナーの日記」(Allgemeine Konservative Monatsschrift fur das christliche Deutschland)) | ||

| 1868 | 明治元 | 居留地デュースの家から出火、居留地はほとんど類焼(『杉浦梅潭日記』) |

| 居留地のアレクセーエフ邸宅建設で、日本人大工とトラブル(地崎文書「明治二年検印録」) | ||

| 1872 | 明治5 | アレクセーエフ、ニコライ司祭の東京進出に同行する(前掲『ロシアのサムライ』、前掲「存在の証明―ピョートル・アレクセーエヴィチ・アレクセーエフの場合―」) |

| 約8か月後、アレクセーエフ、東京で没する(お墓は横浜外人墓地)(前掲『ロシアのサムライ』、前掲「存在の証明―ピョートル・アレクセーエヴィチ・アレクセーエフの場合―」) | ||

| 夫の没後も妻ソフィアが日本人スタッフを雇いホテル経営を続ける(函館市中央図書館所蔵「露西亜人より開拓使及県令に宛てた手紙の原文八五通」) | ||

| 1874 | 明治7 | ソフィア、ホテル経営のかたわら正教女学校で教える(中村健之介『明治の日本ハリストス正教会』) |

| 函館ロシア語学校の教師サルトフ死去につき、ソフィア、遺品の引き取りをするなど後始末(函館市中央図書館所蔵「御雇魯学校教師サルトフ変死一件書類」) | ||

| 1879 | 明治12 | ホテルを廃業し、家具が競売になる(明治12年8月22日「函館新聞」) |

| ソフィアは横浜の公使館へ(公使ストルーヴェの子守か)(中村健之介ほか編『宣教師ニコライの日記抄』北海道大学出版会 2000年) | ||

| 1881 | 明治14 | ストルーヴェの転勤にともない、ソフィアも日本を去る(アメリカへ)(前掲『宣教師ニコライの日記抄』) |

|

? |

ソフィア、ロシアのどこかの養老院で亡くなる(檜山真一「日本におけるロシア人召使』『地域史研究はこだて』18) | |

*この報告は、故清水恵さんが2003年6月に第42回来日ロシア人研究会で報告されたもので、当日の配付資料をもとに、奥野が出典など一部補記しました。

「会報」No.28 2006.5.1

平成18年度 函館市の対ロシア国際交流事業紹介

倉田有佳

函館市は、ロシアとは、ウラジオストク市(1992年7月28日)、ユジノサハリンスク市(1997年9月27日)の2つの都市と姉妹都市提携を結んでおり、市代表団の相互派遣、教育・文化・スポーツ・経済など、様々な分野で交流を継続的に行ってきています。2002年には、市立函館博物館とウラジオストク市のアルセニエフ博物館が姉妹博物館提携を結びました(博物館交流の詳細は本号掲載佐野幸治氏報告を参照)。

平成18年度の姉妹都市交流事業は、ウラジオストク市とは、青少年交流団の相互派遣、市職員の研修受け入れを、また、ユジノサハリンスク市とは、公式訪問団の受け入れ、青少年交流団の相互派遣、市職員の研修派遣、サハリン経済訪問団の派遣などが予定されています。

姉妹都市交流事業以外にも、2006年は在札幌ロシア連邦総領事館函館事務所が開所して3周年を迎えるため、事務所が開所した9月には、「ロシア(ソ連)映画週間」を開催します。会場は函館市中央図書館の視聴覚ホール(150名収容)ですが、視聴覚ホール横では、写真パネル展「函館とロシア(ソ連)の交流 1956年~2006」を同時開催する予定です。

さらに、2007年3月末には、サンクトペテルブルグの国立図書館所蔵の写真・版画・書籍を展示する巡回展「日露修好150周年記念 ロマノフ王朝と近代日本」を北海道立函館美術館と共催で開催します(会場:北海道立函館美術館)。

これ以外にも、今年はガガーリン宇宙飛行士が人類初の宇宙飛行を行って45年(1961年4月12日)に当たるため、来る5月18日(木)から30日(火)に、函館市中央図書館1Fホールにおいて写真展「~人類初の宇宙飛行から45年~ガガーリンとソ連(ロシア)の宇宙開発」を開催します(水曜日は図書館の休館日です)。日本で初公開となるものを含め、APN通信社撮影・在札幌ロシア連邦総領事館提供による約60点の貴重な写真を展示します。

以上、今年は文化的な行事の比重が高くなっています。函館市外の道内や青森在住の当会会員の皆さんもこの機会に函館を訪れ、ロシアを知り、体験する機会としてみてはいかがでしょうか。

(当会会員・函館市企画部国際課主査)

「会報」No.28 2006.5.1

訂正します

○昨年7月に当会会員有志がウラジオストク市建都145周年記念訪問団に参加し、「ウラジオストク訪問記 2005.7.1~7.5」を発刊したところですが、その中の「旧日本人街散策マップ」(8頁)掲載の「旧杉浦商店」の写真について、ウラジオストクの日本人街の地図の作製者の一人であり、関西のハルビン・ウラジオストクを語る会の会員杉山公子さんから誤りについてご指摘がありました。掲載した写真は杉浦商店ではなく、正しくはこの建物の右隣の建物(次頁写真)でした(杉山公子「ペキンスカヤの"日本人ビル"」『セーヴェル』第18号を参照)。ご指摘いただきましたことにお礼を申し上げるとともに、ここに訂正いたします。

杉浦商店は、看板が掛かっている2階建ての建物でした

「会報」No.28 2006.5.1