新発見の「重建永寧寺碑」拓本をめぐって

中村和之

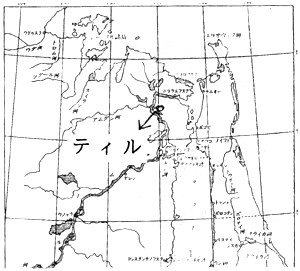

北海道の歴史を考える時、アムール川(黒竜江)流域や樺太(サハリン)との接触・交流を無視することはできない。この地域は中国王朝との関係が深く、モンゴル帝国(元)以降も明・清が支配の手をのばしたことが知られている。元は、それまでアムール川流域に置かれていた拠点をすべて廃止し、アムール川下流域のティルに、新たに東征元帥府(とうせいげんすいふ)を設置して支配を強化した。当時アイヌは樺太に姿を現し、ニヴフなどとの間に紛争を起こしていたが、元はこれに介入してアイヌを攻撃し、樺太からアイヌを排除した。

15世紀の初頭、明の永楽帝は女真人の宦官(かんがん)・亦失哈(イシハ)を派遣し、かつて東征元帥府のあったところに奴児干都司(ヌルカンとし)を設置した。以後、明はアムール川流域・樺太の諸集団に積極的に支配を及ぼしたが、現地で活躍した官吏のなかには、アムール川流域の住民から登用された者もいた。明は、貂皮などの朝貢の見返りとして絹織物を下賜したが、そのなかには竜袍(りゅうほう)・蟒袍(もうほう)などといわれた役人の服が含まれていた。これが蝦夷錦とよばれるものである。

亦失哈は、奴児干都司に併設して永寧寺(えいねいじ)という寺院を建立し、この顛末を記した石碑を建てた。これを「勅修奴児干永寧寺記」といい、立石は永楽11年(1413)のことである。この寺は現地の先住民によって破壊されてしまい、亦失哈によって再建された。亦失哈はこのことの経緯を記した石碑を建てている。これが宣徳8年(1433)の「重建永寧寺碑記」である。

現在、この2基の石碑はウラジヴォストクに移されているが、ティルに立っていた時の姿を目撃した日本人が少なくとも二人はいる。一人は1809年の間宮林蔵(まみやりんぞう)で、『東韃地方紀行(とうだつちほうきこう)』にその時のことを書いている。間宮の記事は良く知られているが、もう一人1886年に黒田清隆がこの地に赴き、石碑を見ていることは、ほとんど知られていない。

この石碑は、明朝のアムール川下流域・サハリン統治の内容を示す貴重な史料であるが、その内容は清朝を築いた満州族にとって都合の悪いものであった。自分たちの祖先が、明朝の支配下にいたことを示す証拠だったからである。そのため、この石碑の存在は長く忘れ去られてしまい、1885年に曹廷杰(そうていけつ)が発見して初めてその存在が知られるようになった。1891年に出版された『吉林通志』の金石志は、曹廷杰の持ち帰った拓本をもとにしたもので、これによって「勅修奴児干永寧寺記」と「重建永寧寺碑記」の内容が知られるようになった。

『吉林通志』にいち早く注目したのは、内藤湖南である。日本における中国史研究のパイオニアである内藤は、若いときからこの石碑に注目し、良い拓本を得て釈文を完成しようとした。そのため、現在は京都大学人文科学研究所に収蔵される内藤湖南旧蔵拓本は、日本に現存する最良の拓本とされている。

筆者の調査では、現存する、あるいは採拓されたことが確認できる拓本は、以下の4種類である。

1.金(きん)旧蔵拓本

永楽碑表 宣徳碑(曹廷杰の採 拓?、1885年?)

2.白鳥庫吉旧蔵拓本

永楽碑表・裏(白鳥庫吉の採拓、 1909年)

3.市立函館博物館蔵拓本(=新発見)

宣徳碑(採拓の経緯不明、1924年2月1日に受入)

4.内藤湖南旧蔵拓本

永楽碑表・裏 宣徳碑(梅原末 治の採拓、1930年)

このうち1は、残念なことに拓本そのものではなく、拓本の写真である。しかし状況の良い拓本だったようで、吉林省社会科学院の楊暘(ヤンハン)氏は、1980年代にこの拓本を使って「勅修奴児干永寧寺記」・「重建永寧寺碑記」の研究を一新した。2は現在のところ所在不明である。

したがって、このたび、市立函館博物館の長谷部一弘氏により発見された3の拓本が、日本では最も採拓の時期が古いものとなる。4に比較するとやや墨が薄いなど、拓本の状況は必ずしも良くないが、3と4とを比較し、それに楊暘氏の釈文とも対校することによって、これまで判読が難しかった文字を確定できる。また、デジタル技術で白黒のコントラストを強調するなど、これまでは考えられなかった方法を用いることにより、「重建永寧寺碑記」の釈文の完成に近づけるかもしれない。

なお「重建永寧寺碑記」の原碑は、現在は屋外に置かれており、摩耗が激しいため、ほとんど判読できない状態だとされている。その意味でも、今回発見された「重建永寧寺碑記」の拓本の価値は大きいといえよう。

アルセーニエフ博物館所蔵の永寧寺碑の上部。右から左に「永寧寺記」と彫ってある(『白い国の詩』2000.4より)

「会報」No.23 2003.7.1 2003年度第1回研究会報告要旨(その1)

函館とロシア料理

清水恵

函館では、ロシア料理がはやった時代は大きく2度あったように見受けられる。最初は幕末から明治初期、2度目は大正期から昭和初期にかけてである。

函館、すなわち日本に初めてロシア人が居留したのは、1858(安政5)年のロシア領事団である。同時に函館にはロシア海軍の軍艦も頻繁に出入りし、乗員たちが上陸した。料理の具体的な内容は別として、彼らが日常領事館や軍艦内で食べていた料理を一応ロシア料理とすれば、函館における、すなわち日本におけるロシア料理は、ここに始まったわけである。彼らと接触を持つ日本人がまずそれを体験したものと想像される。

1859年に来函したイギリス領事ホジソンは、奉行や各国領事とロシア海軍士官等を招いて正餐会を開いた。正餐は「ロシア風」にふるまわれたと書いてあるのがおもしろい。メニューをあげてみると、スープ、鮭の蒸し焼き、野菜つきの羊肉コートレット、脂身を刺した鶏の胸肉、ケイパーソースのかかった羊の足、野生の鴨と鵞鳥のあぶり肉、タルト、クリーム、コーヒー。それにシャンペンやキュラソー酒等飲み物も供されたが、日本人たちが非常によく食べて飲んだのには、ホジソンも驚いたようだ(多田実訳『ホジソン長崎函館滞在記』)。

1863年前後にオープンした「ロシアホテル」は、函館で第一号、すなわち日本で最初のロシア料理店でもあったといえよう。場所は当時「大町居留地」と呼ばれた埋立地で、現在は相馬倉庫が建っているあたりである。ロシア人ピョートル・アレクセーエヴィチ・アレクセーエフと妻が経営するこのホテルの食堂には、コックとして複数の日本人が雇われていた。彼らは当然ロシア料理のレシピを学んだことであろう。また、ここではパンも焼かれたが、その技術を覚えた日本人従業員が後にパン屋を開業している事実もある(「函館新聞」明治12年9月7日付け)。

それから経営者の妻ソフィヤは今の海岸町のあたりに、約3500坪の土地を借りて牧場にしていたらしい。牛や豚を飼って、牛乳や豚肉などの食材を自ら調達していたのである。当時の居留外国人たちも、彼女から肉や牛乳を買っていたそうだ(A.H.バウマン「A.ゲルトナーの日記」『地域史研究はこだて』25号)。

ホテルの主人は1871年に東京での布教を開始するニコライ神父のために上京し、その年、その地で亡くなった(グザーノフ著、左近毅訳『ロシアのサムライ』)。残された妻ソフィヤと番頭のパラウーチンが、日本人スタッフとともにその後もホテルを切り盛りし、1879(明治12)年まで経営が続けられた。20年弱にわたるこのホテルの存在は、函館に少なからぬ影響を残したものと思われる。

五島軒は1886(明治19)年にフランスで修業したコックを雇って開業した(「函館新聞」明治19年7月9日付け)。それ以前にロシア料理を出していたと言われているが、それを示す同時代資料はない。店主となる若山が明治17年に「森善」という別の西洋料理店で働いていたという記録もあり(『北海道立志編』明治36年)、今後の調査が必要である。1912(大正元)年頃に店の看板を英語からロシア語に取り替えたという記事があるが(「函館新聞」大正元年10月11日付け)、この時にはロシア料理を出していたものと思われる。当時、北洋漁業が好調で、港にはたくさんのロシア船が入った。漁場への行き帰り、多くのロシア人たちが函館でつかの間の休息を楽しんだのである。彼らが買い物をしたり、食事をしたりするので、函館の商店街にとってはいいお客様であった。第二のロシア料理ブームの始まりである。

五島軒で修業したコックがいたというレストラン「鞍馬軒」(1909年開業)や「ライオン」も大正時代から第二次世界大戦が始まるまで営業していたが、どちらもロシア料理で名をなしていた。その当時の新聞には「ロシヤ料理/独特ザクースキとロシヤスープ/クラマ軒」、「精養軒の黒パンとライオンのビフテキ」といったような広告が頻繁に掲載されていた。五島軒は今も営業を続けているが、鞍馬軒やライオンが戦後復活できなかったのは、誠に惜しかった。

なお、ロシア革命を逃れて亡命してきた、いわゆる「白系ロシア人」の店があったことも函館らしい。大正から昭和戦前期、銀座通りにはロシア人が経営する「チョコレートストア」があったというし、松風町にはズヴェーレフの経営になる喫茶店「ヴォルガ」があった(『近代函館』昭和9年)。またカムチャツカから来たプシューエワ母娘もロシア食堂を開いていた(「異国流亡」『経済往来』1974.8)。十字街にはオスモロフスキイ経営の食料品店があり、「カルバサ(ソーセージ)」が人気を博していた(「函館新聞」大正15年4月2日付け)。市内の至る所にロシア人の「パン売り」が見られたことも函館の風物であった。

第二次大戦後は、ロシア人の血をひく吉田和子さんが1980年に始めたロシア料理店「カチューシャ」が特筆できる。オホーツク市で貿易商を営んでいた先祖は、パルチザンによって財産を奪われ、命からがら函館にやってきた。お祖母さんから教わったロシア料理のレシピが吉田さんの宝物だそうだ。

「函館日日新聞」(明治42年11月3日付け)掲載の露西亜パンの広告

「会報」No.23 2003.7.1 2003年度第1回研究会報告要旨(その2)

函館という名の夢

A.トリョフスビャツキイ(訳 岩瀬夏実)

沿海州の南の静かな田舎町ウスリースクで、この手紙を書いています。両親が暮らす小さな家の窓からは、昼も夜も車が果てしなく走り続けるウラジオストク―ハバロフスク自動車幹線道路が見えます。ロシア正教会の鐘が代わる代わる街中に鳴り渡り、車の騒音をかき消しています......。

この数年で、街はアジアに向けてその扉を広く開け放ちました。ここには、沿海州で最大の中国市場があり、至るところに中華料理レストランが建ち並んでいます。ウスリースクの住民が日常生活で使うもののほとんどが中国製です。日本に関するものと言えば、ただ街の通りを走る自動車だけが、日本を思い起こさせます。とりわけ面白いのは、貨物自動車やトラックに日本語で、JR西日本、コープ、宅急便などと書かれていることです。ときおり、交差点では、そのような貨物自動車から日本語で、「左に曲がります!」とアナウンスが聞こえてきたりするのです。

日本......。地図の上では目と鼻の先にあるのに、果てしなく遠く、まるで異次元にあるかのような国......。映画『おろしや国酔夢譚』の主人公が、「おろしや......あれは夢だったのか」と叫んだように、「日本......あれは夢だったのか」と叫びをあげることしかできません。実際、それがもし夢だったなら、とても素敵で幸福です。夢のあとには、今の生活と曖昧さに満ちた将来の現実に立ち返らざるをえないのです。しかし私たちは、かくある自らの運命に感謝しています。私たちは、数年のあいだ函館で過ごすことができました。両親と、日本について話すとき、「彼らの日本では」とは言えず、つい口癖で、「私たちの函館では」と言ってしまうのです......。

函館の街には、まるで鏡のように、最も重要な歴史的事件や経過が映し出されています。それは、現在の日本の地理的な範囲だけではなく、太平洋の北西地域という大きなスケールにおいてです。函館は、日ロ関係の歴史のうえでも特別な位置を占めており、ロシアの文化を日本へ送り出す門戸の役割を果たしています。そのことを今もって思い起こさせるのが、ロシア正教、ロシア人墓地、ロシア領事館その他多くの建物です。かつて、函館の街には、ロシアの国内戦争から逃れてきた大勢のロシア人亡命者が住んでいました。ここには、南樺太や千島からの数千人もの引揚者が暮らしています。私は、彼らの運命に興味と親近感を覚えます。というのも、彼らの生まれ故郷は樺太と千島、そして私の故郷はサハリンとエトロフであり、それは実際上同じ場所なのです。残念ながら昔も今も、サハリンと千島の歴史は決して交わることなく平行して進み、日本人には日本人の、ロシア人にはロシア人の歴史がある。私は、函館にやって来るまでそう思っていました。

函館日ロ交流史研究会の諸先輩や友人との興味深く独創的な交流は、多くの点で私のこの紋切り型の考えを打ち壊すことになりました。サハリンやクリル諸島の歴史の断片が、「純粋にロシア」あるいは「純粋に日本」ということはありえないのです。とりわけこれらの島々や北東アジア全体の非常に複雑な歴史的経過を正しく理解するには、ロシア、日本、中国、朝鮮その他の国々の考古学者、民族学者、歴史家らの独創的な協力が必要です。微力ながら私が参加させていただくことができた函館日ロ交流史研究会の活動は、ロシアと日本の歴史家の相互理解を深めるという方向性をもち、そのことは、日ロ関係の歴史における出来事や経過の客観的な理解を深めることに役立つものとなるでしょう。

サハリンにおける日ロ関係の歴史に関する学位論文の準備に際しては、研究会の諸先輩に全面的な援助をしていただき感謝しております。日本とロシアの間の領土問題が、様々な歴史段階において、日ロ関係に影響を与えた重要な要因のひとつとなっているということはよく知られています。私の仕事は、19世紀の日ロ関係における主要な領土問題の研究―「サハリン問題」―に向けられています。研究会の諸先輩は、きわめて当然のこととして、「サハリン問題」と20世紀後半の領土問題―今もって未解決で現段階の日ロ関係の前進的な流れに歯止めをかけている「北方領土問題」―の間には、原因となる歴史的類似現象として関連性があることを指摘されていました。同時に、歴史的資料によって、「サハリン問題」が17世紀から19世紀にかけてロシアと中国の間に存在した「アムール問題」から派生したものであることが証明されています。そして、ロシアと中国、ロシアと日本の結びつきの強化、とりわけ、これら国家間の領土策定の過程が、何もない場所で行われたのではなく、長期にわたる歴史の中で中国と日本の「従属関係」を介した文明の影響下にあった人々が暮らす「周辺地域」と呼ばれる一帯で起きたことなのです。

19世紀の領土策定過程で日ロ間に起こった出来事を客観的に理解するためには、極東全体において、それらの出来事が歴史的過程で果たした役割を認識し、関連する歴史学や民族学、歴史地理学の研究の成果を考慮することが必要です。私はその仕事に取り掛かりました。

過去の事実と出来事が映し出す客観性と、見解が確立している過去の事象に対する批判的な分析は、ロシア、中国、そして日本の新しい一次史料を学術利用するのと同様に、非常に重要な要因となっているのです。私は仕事の上で、日本の一次史料を使い、ロシアがアムール問題の最終決定の範囲でサハリン島を戦略上監視下に置こうとしたことによって、幕府やその後の新しい明治政府の政策が活性化されたということを示そうと試みました。

1860年の末から1870年の初めにかけて、明治政府はサハリンの南部の植民地支配をしようとしました。サハリンをめぐる日本とロシアの領土に関する論争に影響を与えたのが、1875年のサンクト・ペテルブルグ条約(樺太千島交換条約)です。20年にわたって領土策定の様々な案が検討されたのち、ロシアと日本はペテルブルグで、きわめて独創的な決定を受け入れることになりました。それは、極めて離れた場所に位置するそれぞれの領土を交換するというものです。加えてロシアは、サハリンの戦略的領有を保障し、経済制裁を行ったりは決してせず、その後30年にわたって日本がサハリンで漁業を営むことができるようにしたのです。

函館で私が研究していたサハリン問題は、極東地域のロシアへの複雑な併合過程のほんの一部分でしかありません。今後私は、アジアにおいてロシアが果たした役割について研究すべく、微力ながら力を注いでいくつもりでおります。とりわけ、アジア・太平洋地域でのロシア帝国の外交政策、そして露米会社の活動にも興味があります。函館日ロ交流史研究会の諸先輩そして友人の皆さんには、今後ともご支援ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。この場をおかりして、研究会10周年をお祝いし、歴史的知識の普及と歴史家の国際協力を進める研究会の有益で崇高な活動にご期待申し上げます。

送別会でのアナトーリイさん(2003.3.15)

「会報」No.23 2003.7.1 特別寄稿

地に落ち、豊かな実を結んだ人々 ―『異郷に生きるⅡ 来日ロシア人の足跡』を読んで―

菅原繁昭

2002年6月8日、9日、当地の北方歴史資料館を会場に「来日ロシア人研究会」の研究合宿が開かれた。交流史研究会にも案内があり、出席させていただいた。小生は、よんどころない事情から初日の第1セッションしか拝聴できなかった。しかし、この函館合宿で発表された各氏の研究成果をもとに本年4月に成文社から『異郷に生きるII 来日ロシア人の足跡』として刊行されたので、遅ればせながら、あの時の追体験をすることができた。

本書は6部構成からなる。「1.異郷に生きる」では文字どおり異郷たる日本に生きているロシア人からの聞き書き2編、それに来日したロシア人をマスとして捉え、その来日時期を3波に分け、それぞれの特徴や相違・類似点を総合的に分析したP.ピョートル氏の論攷「ロシア人はいかに来日したか」からなる。

清水恵さんが聞き手となって纏めた「リュボーフィ・セミョーノヴナ・シュウエツさんに聞く」は、第1集の「サハリンから日本への亡命者―シュウエツ家を中心に―」の続編にあたる。第1集では1936年に函館を離れたシュウエツ家が、神戸を経由して東京に落ち着くが、その後当主となったヴァレーリイ・シュウエツは「在日ロシア人が横浜の外人墓地に埋葬される時には、ほとんど毎回のように立ち会った」と述べられている。第2集の聞き書きでは、話者として登場するリュボーフィさんの妹が1963年に亡くなり、横浜の外国人墓地に埋葬されるが、その際に一切を取り仕切った人物が、ほかならぬ、このヴァレーリイ・シュウエツであり、しかも彼は、のちには話者の伴侶となるという奇縁が語られている。ヴァレーリイは結婚する前にはロシア語通訳の仕事をしており、ボリショイサーカスの仕事もしたという。ボリショイサーカスといえば、1958年に初来日しているが、彼らを日本に招聘したのが函館出身の神彰(作家有吉佐和子の夫、後離婚)であったから、二人はどこかで遭遇していたかもしれない。ちなみに神彰は、交流史研究会の幹事である佐藤一成氏の函館商業学校の1年先輩にあたり、美術部に在籍という縁からいろいろな交流があったという。

さて聞き書きに戻ろう。リュボーフィさんは、下関で生まれ、長崎で育ち、戦時下も日本に留まる。スパイ呼ばわりされるなど、辛い思いをしたようだが、父親の励ましの言葉で支えられていたという。強制疎開も経験させられ、また米軍機による来襲時には、急降下してきた戦闘機から相手の顔が見えるくらいの低空飛行で、パイロットが自分を日本人ではなく外国人と認識したため、難を免れたといった生々しい体験談が臨場感たっぷりに語られている。戦後は一時、神戸にでて、その後、横浜に移住、結婚して以来ずっと東京に住まいされており、昨年の研究会にも出席されていたのが記憶に新しい。なおリュボーフィさんが軽井沢に避暑に出かけた時のことが回想されているが、ここで私たちは再び函館に繋がる人物に出会う。それはA・デンビーとその妻マリヤ、さらにその妹ニーナ、それに彼女の夫のK・プレーゾの面々である。ちなみに平成元年、プレーゾの手を経て、デンビー一族の肖像画が市立函館博物館に寄贈されているが、昨年、同館の特別企画展において「函館ゆかりの人々」のコーナーでそれらの肖像画が展示されていた。

次の「2.芸術家たち」は4編からなる。安井亮平氏の「ブブノワとトワルドフスキー」は、日本から帰国して絵画創作のかたわら絵画論や回想記を書き始めたブブノワ晩年の活動を紹介し、文芸誌「新世界」の編集長で詩人のトワルドフスキーとの邂逅と両者の訣別に至る経緯からブブノワの人柄にも言及する。書くという行為が、「目の記憶」=「個人生活のもろもろの面に現れる人間性の光景」を表現するためとするブブノワにしてみれば、「社会的意義」を強調する「ソビエト社会のエリート」たるトワルドフスキーとの間の対立は必然となるだろう、しかも両者の出自や個を形作る時代・環境差もパラレルに対立要素をもたらしたという指摘に同感することしきりであった。

石垣香津氏の「来日ロシア人の肖像画―画家鶴田吾郎のロシアへの思い」を開くと鶴田の描いた「盲目のエロシェンコ」(表紙カバー参照)が目に飛び込んできた。何か懐かしい人との再会を果たしたような気がした。それが何であったか思い出すのに少々時間がかかったが、7年前に読んだ『新宿中村屋相馬黒光』(宇佐美承)であり、挿絵として使われていたものであった。石垣氏の論攷によって、若い日にロシアに憧憬をもった鶴田吾郎という一人の画家が複数のロシア人の肖像画を書くに至った状況を詳細に知ることができた。『盲目の詩人エロシェンコ』(A.ハリコウスキー)によると、エロシェンコは新宿中村屋を舞台に早稲田大学教授の片上伸らと交流を持っており、1915年7月に、その片上に誘われて北海道旅行を行い、函館では知人の教師大西亀三郎方に滞在している。ちなみに片上伸の父は、片上楽天といい、伸が来函した翌々年の1917年に大西らとともに五稜郭公園の中で懐旧館という観覧施設を開設している(大正6年8月8日付け「函館新聞」)。

中村喜和氏は、1982年に来日したソルジェニーツインの日本印象記が2000年に「ノーヴィ・ミール」誌に発表されたので、それをもとに要約紹介されている。日本で案内役をつとめたロシア文学者の木村浩には一貫して好意と敬意を示しているソルジェニーツインであるが、日本食をはじめ「日本人の話し方、笑い方、暮らし方、それに心のもちかたまでが、彼の共感を拒んだ」という。苦虫をつぶしたようなソルジェニーツインの顔が目に浮かぶようだ。彼はいつも機嫌が悪いのだろう。そのほうが彼らしい(?)。

「3.学者・教師たち」では3人の人物が紹介されている。小山内道子さんの「ワレンチナ松坂=宮内の人生の軌跡」は、ハバロフスク生まれのワレンチナさんという女性に焦点をあてている。同地の領事館でロシア語通訳を務めていた松坂与太郎と結婚、のちにハルビンに移り、ソ連参戦により夫は行方不明となる。1952年に夫から日本に行くようにとの便りがあり、子供らをつれて夫の親戚を頼って来日、最初は網走に住み、それから札幌に移る。1955年に夫が抑留生活から解放されて帰国が叶う。しかし彼はラーゲリ生活の後遺症からかワレンチナとの生活に破綻をきたし、一人で上京してしまう。その後、宮内幸雄と再婚。かつて宮内が北大の助手であった時に彼女からロシア語を習っていたが、彼女の子供達の教育にも誠実に対応していたこともあり信頼を寄せられており、二人は結ばれたのである。ワレンチナは1970年から札幌大学のロシア語講師として10年勤める。彼女は講壇だけの先生に留まらず、自宅を開放して学生たちによる「文化ロシアのミニサロン」となっていく。全てを包み込むような包容力のあるワレンチナ先生はどんなに学生達に愛されたことだろう。彼女の晩年にかつての教え子が通い続けたという。「「一粒の種」ワレンチナは札幌の地に落ちて、豊かな実を結んだのである」との結語に然り。

「4.宗教家たち」では、「宣教師アンドローニクの日本滞在記より」と題し清水俊行氏がニコライを援助するために来日したが病気に罹り、1年足らずの滞在で帰国しなければならなかったことから「今では忘れられた存在」となっているアンドローニク宣教師の人となりを彼の日記をもとに紹介している。この中で函館に関係する興味深いエピソードが目にとまった。アンドローニクの来日から1か月が過ぎたころ、ニコライは彼をどこに配置するか熟慮していた。そんな時に函館の信徒がサハリン(樺太)の優良漁場を得て、その利益の三分の一を教会に捧げるという約束でニコライから親書を取り付け、漁場の提供を受けたが、他の漁場まで侵入して利益を得るという事件を起こす。このため沢辺神父は、事件のために信頼を失った山縣神父の後任にロシア人神父の赴任を求めたが、ロシア人宣教師は日本正教全体の発展のためであるとして、ニコライが函館派遣に難色を示した。

この事件に関した当時の新聞記事を清水恵さんから教えていただいたので紹介しておこう。明治30年7月12日付け「小樽新聞」に「希蝋教僧侶の漁業」の題で報道されているものである。それによれば、サハリンの西海岸は、かつて日本人に漁業を許可していなかったが、函館の同教神父(日本人某)が教会費補充のために同所に好漁場を開くことが許可された。その神父はニコライ主教からロシア公使あての添書をもらい、それをもとに公使からサハリンのロシア官吏あての紹介状を得て、サハリンに渡り、その請願が受理されたという。「日記」と「新聞記事」の記述はほぼ合致している。記事は、この神父には2人の従者がいるが、漁業の利益は彼らに占められるだろうと締めくくられている。記事中の神父某は「日記」によって山縣神父ということが明らかとなる。また明治31年6月28日付けの「小樽新聞」には、「函館復活正教会」名の広告が掲載されている。函館の下田孝吉と長瀬長兵衛の二人が明治30年6月、7月に「薩哈嗹嶋」のタムラオ、ロモウ、ナヨロ他1箇所において鱒鮭漁業の許可をロシア政府から受けたが、彼らは当教会の代表役員の名義を乱用または詐称出願したものであり、最初から当教会は該事業に何ら関係はなく、ニコライ主教の承認を得て広告するという内容である。先の記事にある二人の従者とは「下田と長瀬」を指すと考えられるから、記事の予測したとおりの結果となったようだ。神父を巻き込んだ信徒による詐欺まがいの事件は正教会にとっては苦々しいものであったろう。

「5.日本海を越えて」は4編からなるが、倉田有佳さんの「函館における露国艦隊1922年秋」などが所収されている。昨年の函館合宿、そして当会の2003年1月「第3回研究会」での発表と、内容を深めていったものである。概要は会報No.22を参照していただきたい。赤軍によるウラジオストク入城という政変にかかわり函館と小樽に入港した避難民を乗せたロシア艦隊の動向を函館の地元紙3紙を渉猟して、精緻な筆致で描いている。「はじめに」でそれらの艦船の「碇泊港での出来事や出航に至る経緯を明らかにする試み」は成功したというべきだろう。シーシャン号のウラジオストク回航に奔走するデンビー商会のダニチ支配人、同商会がロシア義勇艦隊の代理店を務めているから当然といえば、それまでであるが、水上署と歩調をあわせた彼の敏捷な動きに注目した。また露領漁業でカムチャツカなどへ漁夫や漁業用物資の輸送で用船される機会の多かった第2錦旗丸がロシア人避難民輸送のためにチャーターされるという巡り合わせも奇遇だ。

「6.資料」は沢田和彦氏による「「日本で出たロシア語定期刊行物」書誌」。1900年代から1950年代までの日本で刊行されたロシア語の雑誌、新聞類の定期刊行物のリストである。所蔵先のリサーチといい、その一覧といい圧巻であり、これは研究者にとり、ありがたい1級品のデータとなろう。沢田氏のご労苦に敬意を表したい。函館関係でいえば竹内清の「週間函館」やアルハンゲリスキーの「日本の新聞雑誌展望」がリストアップされている。

第2集を読み終えて、主に来日したロシア人の歩み、そして、そこに生まれた人と人との交流、そうした点にスポットを当てた、各自の研究は、歴史研究を包括しつつ、人間洞察という点における深さを表現し得ているように思えた。そして、編者の長縄光男氏の「はしがき」の言葉を借りれば「日本人研究者にとっては、ロシアとロシア人、そしてロシア文化への敬愛の念」があってこそ、はじめて成り立つ作業なのだということも痛感させられる秀作揃いの1冊であった。各著者にあらためて感謝したい。

「会報」No.23 2003.7.1 新刊本紹介

F.P.ビリチについて

倉田有佳

はじめに

フリサンフ・プラトーノヴィチ・ビリチの名前は、漁業家デンビーとの関わりの中で、時には「デンビーの子分」として、良く知られているのではないだろうか。しかし、筆者がビリチに関心を持ち始めたのは、ほんの3ヶ月程前のことで、これは、当研究会の今年2月の研究会報告でも取り上げた、1922年秋にオホーツク・カムチャツカ方面から函館や小樽に寄港した、露国艦船の問題と深く結びついている。事件の詳しい経緯は、会報22号あるいは『異郷に生きる II』を参照されたい。

筆者は、論稿を仕上げた時、当時のオホーツク・カムチャツカ方面の赤軍と白軍との政治的対立や政治情勢の変化について言及できなかったことを、少なからず恥じていた。しかし、関連資料も調査する時間も限定された中では、事件のあらましだけでも明らかにしておくことを当面の課題とせざるを得なかった。

脱稿直後、当会会員の清水恵さんから、1923年3月1日付『函館毎日新聞』の記事を見せていただいた。そこには、「前カムチャツカ執政官」ビリチが、著者が論文で取り上げた、あの「トムスク」号でペトロパヴロフスクから避難し、しばらく小樽に滞在した後、上海方面に亡命したが、ウラジオストクの赤軍の手で捕らわれ、投獄された後に市外の刑場で銃殺されたことが報じられていた。

そのような人物が「トムスク」号に乗っていながら、なぜ記事に取り上げられることがなかったのか、強く疑問に感じながらも、これをきっかけに、これまで筆者にはなじみの薄かったビリチという人物について知りたくなり、新聞等で調べてみた。すると、小説にでもなりそうな波乱万丈の人生を歩んだことが明らかになり、彼を中心軸に置いて、19世紀末から20世紀初頭のロシア極東と函館(日本)の歴史的関係を明らかにしてみたいと考えるようになった。

本稿は中間報告であり、今後の課題も少なくないが、会報に発表することによって、当会会員はもちろん、漁業と関わってこられた函館在住の方々の知るところとなり、本稿の誤りに対する指摘や、新たな情報の提供が生まれるなど、有益な反響を期待するところである。

なお、漁業家としてのビリチについては、清水恵著「函館におけるロシア人商会の活動―セミョーノフ商会・デンビー商会の場合―」『地域史研究はこだて』21号、今田正美著『日魯漁業株式会社社史』で言及されているため、本稿でも各所で参考にさせていただいた(前者は、以下では引用を(1)で示す)。

筆者はビリチの生涯を次の6つに大分してみた。1.サハリン流刑以前(1863年~1883年頃)、2.サハリン時代(1884年~1900年頃)、3.函館を拠点に漁業家としての基盤を築いた時代(1901年頃~1903年頃)、4.日露戦争と弘前での捕虜収容所時代(1904年~1905年)、5.カムチャツカの漁場で活躍した時代(1906年頃~1921年頃)、6.プリアムール政府特別全権~カムチャツカへ派遣~ウラジオストクへ引揚~銃殺(1921年10月~1923年2月)。

1.サハリン流刑以前(1863年~1883年頃)

フリサンフ・プラトーノヴィチ・ビリチ(Хрисанф Платонович Бирич)は、1863年にロシアで生まれた。かつては将校だったが、1884年に軍規違反の罪で3年間サハリン流刑を宣告された(『宣教師ニコライの日記抄訳』、以下、引用は(2)で示す)。

『日魯漁業株式会社社史』には、「その兄が医者であったため、これを扶けているうち自然医術を身につけ、薬剤の調合なども心得る器用な、利口な人であったが、その薬剤知識が仇となって劇薬の用法で法に触れる間違いを起こし、サガレン下りとな」ったとある。

出生地を始め、サハリンに流刑される以前のことをビリチは語りたがらなかったのだろうか、その辺の事情を知る人は少なかったようである。

2.サハリン時代(1884年~1900年頃)

流刑囚時代のビリチについては、樺太の一漁夫の投稿による新聞記事に詳しい(『東奥日報』明治38年8月23日および25日)。これは、同時代人が語る資料として貴重であるが、反面、当人は、ビリチ、デンビーは、「種々奸計を廻らし地方官吏に利を喰はして、己に許可になった漁場を威嚇的に横領した」他、ビリチは「君主然としてその漁場に居る漁夫の如きに対して公然殺生与奪の件を振ふて居た」として、ビリチに敵意むき出しにするなど、情報の客観性が問われるところである。

ともあれ、「樺太の一漁夫」の話をまとめると、ビリチは殺人罪で流刑された囚人で、デンビーが「マウカに越年して辛く漁場を営んで」いた時に、ビリチは「徒刑囚として他の囚人と同じく灰色粗製の囚人衣や臭き羊毛の羊皮衣を身に纏ひ、満州人夫と共にデンビーの漁場で雇われ昆布採集を」行っていた。「デンビーは越年中、退屈の余り」ビリチを「露語の教師として露語を研究した」。それが元で、だんだんデンビーとの縁故ができ、引き立てられるようになった。その後、デンビーが病気に罹ると、コルサコフの病院に入院中、「元看護夫揚り」であるビリチは薬に関する知識を生かし、一生懸命看病に当たった。幸いデンビーは全快し元気になったため、それ以降は一層ビリチを「寵愛」した。

前掲『日魯漁業株式会社社史』にも、「流刑地のサハリンで医者まがいのことをやっていた」こと、デンビーに医療面で施した恩がデンビーの共同事業者としての関係の基礎を造ることになったことが言及されている。

時にジョージ・フィリプス・デンビーは40代半ば(1840年生)、ロシア国籍を取り(1894年頃)、漁場経営を有利に進める前のことであった。

3.函館を拠点に漁業家としての基盤を築いた時代(1901年頃~1903年頃)

前掲「函館におけるロシア人商会の活動」によると、1900年初めには、セミョーノフ商会の資金で漁場経営をしていたロシア人が何人かおり、彼らの素性はビリチ同様、もと流刑囚農民が多かったようである。中でもビリチは、セミョーノフ商会経営及び同商会の融資漁場の3分の1近くを所有し、金持ちの漁業家として地位を築いていった。

1903年9月7日、当時東京を拠点に宣教活動を行っていたニコライの下を訪れている。ニコライに渡されたビリチの名刺には、住所は「サハリン島、ウッスロ」となっていた。ニコライは、「ビリチは金持ちの漁業家である。彼の会社では、日本人向けに肥やしとなる鰊粕を作るために700人以上の日本人と100人以上のロシア人が雇われて働いている」と日記に記している((2)。

前掲の「樺太の一漁民」は、この頃のビリチについて、「漁が当たりまして、開戦前迄には十二箇所の漁場を得て営業して居りました。段々金も自由も使い、追々頭を擡げると云ふ工合で、函館辺へ参りましても紳士風を吹かせて居りました」と語っている。

経済的な豊かさを基盤に、紳士然とした立ち居振る舞いで、時のロシア領事の信頼を得るようになっていたのだろうか、ロシア領事館用の土地が必要となった時、ビリチがロシア政府の内命を受けて土地を物色し、代表して契約者となっている。

これは1901年(明治34)のことで、当時船見町一帯に通称「西出山」と呼ばれたほどの広大な地所を所有していた西出孫左衛門が、五反五畝八分の畑地(1657坪)を9948円60銭で(9947円60銭とも)中瀬捨太郎宛に売り渡した。ここは、旧ロシア領事館が現在建っている場所と同じ船見町125番地の3で、当時の政府は、外国人名義で不動産登記を行うことを禁止していたため、中瀬がその信託的名義人となり、ビリチが地上権を999年にわたり賃貸借するという形が取られた(清水恵、A.トリョフスビャツキ著「〈史料紹介〉日露戦争及び明治40年大火とロシア帝国領事館」『地域史研究はこだて』25号および『北海道新聞』昭和31年12月3日)。また、売渡証書によると、このうち、領事分が1129坪で、ビリチ分が539坪と、ビリチは全体の3分の1強を所有することになった。

この時代のビリチの生活は、順風満帆のように見えるが、わが子の教育には頭を痛めていたようである。先述の1903年9月7日に書かれたニコライの日記によると、当時ビリチには、長女エミリア12歳、長男セルゲイ9歳、次男パーヴェル8歳の3人の子供がいた。長女は、前年の同時期(1902年9月頃の意)、ビリチの妻が、カトリック系のフランス人学校に入れるために東京に連れて来た。そして、今回はビリチが3人の子供を連れて上京したが、これは、長女エミリア同様、下の2人の子供たちも同じ学校に入れるためであった。

子供たちをロシアの学校に入れない理由についてビリチは、「残酷な寄宿舎学校の生徒が、息子たちを流刑囚の子供と言っていじめるのではないか、そのため息子たちがつらい思いをするのではないか、と恐れている」ことをニコライに話している。その一方で、「子どもたちにフランス語を身につけたいのだが、こんな年齢ではもう無理だということもよく承知している」とも述べており、その複雑な心境が伺える((2)。

この時、ビリチが宣教団に100円献金したいと遠慮がちに申し出たこと、また、ビリチの妻もその前年、50円献金したことについても、ニコライは日記に記している。

4.露戦争と弘前での捕虜収容所時代(1904年~1905年)

日露戦争中、ビリチは義勇兵隊長として参戦した。当時の新聞には、「義勇兵(囚徒)」とあるように(『東奥日報』明治38年7月25日)、ビリチはサハリンの囚人を統率して戦ったものと考えられる。前掲の「樺太の一漁民」は、「公権剥奪されたる免囚が、戦争の賜物で一躍大尉に任ぜられ、厳しく官服を纏ひ元の仲間たる免囚義勇兵を指揮すると云う境遇に上ったのは、本人も定めし満足のことであろう」と、皮肉たっぷりに書いている。

ビリチ自身の言によると、戦争中は、コルサコフとアレクサンドロフスクの中間におり、その連絡をとる要務にあたっていた。しかし、弘前出身の向井連隊に捕らえられ、1905年8月12日に青森に到着、他の将校等と共に弘前の収容所に送られた(『東奥日報』明治38年8月12日)。

当時、将校は土手町の天理教教会に、従卒は民家に収容され、その数は大佐を含む将校が15人、従卒は10人に上った(『弘前市史』)。ビリチは将校扱いであったため、天理教教会に収容されたに違いない。

弘前の人たちは、ロシア人捕虜が、家族や従者を連れてきたことにたいそう驚いたようだが、ビリチの場合も妻を連れ立ってきた。その妻について、前掲の「樺太の一漁民」は、ビリチの妻は、「放火犯で同島へ流刑に処された女の娘」であったこと、弘前時代の話として、ブランデー5瓶を傾け、「酒狂の余り同伴の下女を殴打し警察に厄介になった」ことを伝えている。

ビリチは、1905年11月30日にもニコライの下を訪れており、ニコライは日記に、「弘前より、捕虜のフリサンフ・プラトーノヴィチ・ビリチ来訪」と記している。この時ビリチは、戦場における日本人の残虐行為についてニコライに詳しく語っている((2))。なぜニコライにそのような話をし始めたのか、なぜニコライに会いに行ったのかといった疑問が湧くが、残念ながらニコライの日記には記されていない。もしかしたら、フランス人学校に通う子供たちの様子を伺うために上京したのかもしれない。

弘前のロシア人捕虜収容所は、1905年7月26日に設置され、12月16日に閉鎖された(『弘前市史』)。

弘前のロシア人捕虜(『青森県史』資料編 近現代2より)

5.ムチャツカの漁場で活躍した時代(1906年頃~1921年頃)

日露戦争の結果として、サハリン南部は日本領となり、デンビーはサハリンの漁場を失った。しかし、その代償として多額の賠償金を得、それを元手に、カムチャツカに進出し始めた。一方、ビリチも日本政府に補償を求めたが、ロシア政府との契約自体が正式なものではないとして却下された((1))。

さて、1907年、ロシア政府が自国民の漁業誘導を目的に、ロシア人だけに沿海州沿岸河川内に長期漁業の許可を与えると、ビリチは、カムチャツカ東海岸のストルボーワイ川とネルピーチ湖を落札した。そして、デンビーと資本を同一にし、パートナーとなった((1)。

この時代の漁業家としての活躍ぶりは、前掲「函館におけるロシア人商会の活動」および『日魯漁業株式会社社史』に詳しいが、筆者が特に注目したのは、後者の、「1914年(大正3)頃のデンビー商会は、ウスカム河川漁区3、海面漁区5を基に、缶詰工場2、冷蔵庫、孵化場を経営し、デンビーとビリチの住宅をはじめ、北欧人幹部職員の住宅、事務所、労務者のアパートなど、防寒住宅が軒を並らべ、病院も病室や医療設備を整えたので、カムチャツカ随一のものとなり、部内の傷病者診療手当てはもとより、遠い奥地から現地人が、夏は舟で冬は犬橇りで診療を乞いに」来たという指摘である。

おそらくビリチは、カムチャツカの地理や現地事情に詳しく、かつ、現地の少数民族の間でも広く知られる人物であったに違いない。

6.リアムール政府特別全権~カムチャツカへ派遣~ウラジオストクへ引揚~銃殺(1921年10月~1923年2月)

さて、1921年5月、ウラジオストクでは、資本家のメルクーロフを首班とする白衛派政権が樹立された。そして同年10月末、メルクーロフ政府の命を受けたビリチは、オホーツク・カムチャツカ地方のプリアムール政府特別全権として、200名のコサック兵を率いて、艦船「キシニョフ」号でウラジオストクからカムチャツカに向かった。

真偽のほどは定かでないが、大正12年3月1日付『北海タイムス』は、ビリチがカムチャツカに向かったのは、艶麗で虚栄心が高い妻が、一生の願いとして女王になりたいという「御伽噺にあり相な希望」を言い出したためだと報じている。さらに同記事には、ちょうどその頃は、「ロシア各地に於ける赤白の闘争激しく、ビリチにして見れば、自分が王となり、美しい妻を女王となすべき絶好の機会に思われた」ため、妻から託された5万円で「ボロ軍艦2隻」を購入し、「白軍兵の野心家」達を乗り込ませ、自分は「総司令官」としてカムチャツカの首都ペトロパヴロフスクに向かったと伝えている。

時に、ビリチ58歳であった。同記事によれば、ビリチの妻は「農夫の娘とか漁夫の娘とか噂されていた」ということだが、筆者には、これが長年連れ添った妻と同一人物とはどうも思われない。

いずれにせよ、カムチャツカ制覇の野望やデンビーと共に開拓したカムチャツカの漁場を赤軍の手に渡すことはあってはならないという思いから、地の利があるカムチャツカに乗り込んだのではないかと筆者は考える。

先の『北海タイムス』の記事は、ビリチの最後について、「トムスク」号でペトロパヴロフスクを逃れ、ウラジオストクへ赴いたが、時既に遅く、身の置き処がないビリチは、暫しウラジオストクに潜伏していた。しかし、赤軍の手に発見され、2月8日に銃殺されたと報じている。さらに、2月8日にビリチがウラジオストクで銃殺されたことは、カムチャツカの漁場経営を専門的に行っていた函館の大北漁業に入電があったこと、彼の妻のその後については判明していないことにも触れている。

このように、ビリチの最後については釈然としない部分もあるが、いずれにせよ、この当時のウラジオストク、そしてオホーツク・カムチャツカ方面の政治情勢を明らかにすることが先決であろう。

終わりに

ビリチの数奇な運命の糸を手繰っていく作業は、大変魅力的であるが、ビリチ自身はなんとも人間的魅力に乏しい。しかし、筆者がこれほど強い関心を抱いた来日ロシア人はこれまでにいなかった。

最後にお願いとして、ビリチについては、その顔すら明らかでないため、資料・情報等お持ちの方はご教示いただきたい。

「会報」No.23 2003.7.1 研究ノート