Морской сборник(Morskoi sbornik『海事論集』)にみる函館とロシア 1856-1870

天野尚樹

はじめに

ロシア海軍省が発行する機関紙『海事論集』には、開港初期の函館(箱館)に来航したロシア人による報告記事が多数掲載されている。主たる投稿者は、軍人と領事館員である。それらの記事は、当時のロシア人による直接の見聞に基づいた函館認識を示す貴重な資料といえる。そこで、幕末から明治初年度にかけての『海事論集』に掲載された函館関連記事から、その特徴的傾向を析出し、開港初期におけるロシア人の函館認識の(部分的)再構成を試みる。

1 貿易に対する関心の薄さ:中国条約港体制の影響

19世紀後半に出版された太平洋地域におけるロシア貿易についての研究書に、「長崎に次いでロシアにとって重要な日本の港はエソ島にある函館である。......にもかかわらず、これまでのところ、ロシア―函館間に貿易関係はない」(1)と記されているように、国際貿易港として発展した函館におけるロシアの交易活動は非常ににぶい。当該時期における『海事論集』の函館関連記事の圧倒的多数が来航者による航海記録であり、貿易に関する報告がきわめて少ないことが、ロシア人の函館貿易に対する関心の薄さを裏書している。1856年から1870年にかけての『海事論集』掲載記事中、函館貿易についての記事はわずか4本であり(2)、その内容も、「輸出のための主要な産業は魚の干物と昆布である。以前、それらを扱う交易は松前経由でおこなわれていたが、いまでは干物も昆布もエゾ島全域から函館に直接運ばれてきて、ここから英国船で中国へ輸出される」(3)といった程度の、第三者的なそっけないものである。

函館貿易におけるロシアの影響力の低さの原因は、ロシア中心部からの地理的遠さ、貿易港ウラジオストクの開基(4)などに加えて、中国における条約港への参入の遅れが大きく響いている。1842年の南京条約締結以降、中国は欧米諸国に開港をせまられ、不平等条約体制に基づいた貿易活動が各地で展開されることになった。しかし、中露貿易には、18世紀からつづく陸上交易の長い伝統があり、またそれを理由に、条約港での海洋貿易を中国側はなかなか認めなかった。1858年の天津条約によって、ロシアの条約港貿易への参入が許可されたが、すでに交易開始後10年以上がすぎていた中国条約港貿易にロシアが入り込む余地は少なかった。そこで圧倒的な影響力をほこっていたのはイギリスであり、主力商品である海産物の最有力市場を上海とする函館貿易で当初主導権を握ったのも、必然的にイギリスであった。

2 石炭補給地としての函館:長崎の台頭

函館に来航するロシア船にとって、そこでの最重要の目的は燃料である石炭の補給であった。1867年には約5200トンの石炭を函館で補給している(5)。しかし、石炭補給地としての函館の重要性も低下していく。理由としてはまず第1に、函館で採掘される石炭の質である。「函館の石炭は、サハリンの石炭に比べるとずいぶんと質が落ちる」(6)「函館でとれる日本の石炭は、煙管が小さく蒸気再熱器(換気機能)のついたロシア船のスチームボイラーには合わない。蒸気が落ちて煙管が絶えずつまってしまうのだ」(7)と乗組員が報告しているように、質自体の良し悪しはともかく、ロシアの蒸気船には不適合なものであった。第2の理由は、上記報告でも触れられているが、サハリンでの石炭開発の進展である。第3の、そして最大の理由は、長崎の高島炭田の開発である。「サハリン石炭にとって最も危険な競争相手は高島(長崎)の石炭である。高島炭田は、イギリスのグラバーが経営しており、函館とも横浜とも距離的に非常に近い。高島(長崎)炭田の発展はかなりのもので、急速に進歩している」(8)。上海に籍をおくイギリスのジャーディン・マジソン商会の支援を受けて1869年に炭層が発掘された日本初の近代的大炭鉱である高島炭田の発展で、ロシア船の石炭補給地は、ウラジオストクの開基ともあいまって、函館から長崎へと移行していった。

おわりに

ロシアにとっての函館は、函館の重要機能である貿易と石炭補給の意義が弱かったことから、地図上の近接性にもかかわらず、その重要性はさほど高くなかったといえる。もっとも、『海事論集』掲載記事からのみで断定的結論を下すことはできず、ロシア外務省外交文書館(モスクワ)に所蔵される在函館ロシア領事館報告等を利用した、より広範な調査が要求されることはいうまでもない。ただし、管見のかぎり、ロシアによる函館貿易をめぐる資料の数はきわめて少ないことを付言しておく。

注

(1) K・スカリコフスキー『太平洋におけるロシア貿易』サンクトペテルブルク、1883年、408ページ(露語)。

(2) 「函館における船舶と貿易の動き」(無署名)第46巻、1860年第5号、雑報欄;ナジーモフ「函館」第48巻、1860年第9号、雑報欄;I・マホフ「日本」第67巻、1863年第8号;スタリツキー「スタリツキー大尉の手紙」第94号、1870年第8号、非公式文書欄。

(3) ナジーモフ前掲、143ページ。

(4) 「長崎―ウラジオストク間に定期航路が開設されたので、現在、両港間の貿易は間違いなく発展している」。スカリコフスキー前掲、404ページ。

(5) スタリツキー前掲、23ページ。

(6) マイデリ「プロペラ式クリッパー船『ジギット』号船長・海軍大尉マイデリの報告」第40巻、1859年3号、公式文書欄304ページ。

(7) 「コルヴェット艦『ヴァリャーグ号』の航海について」(無署名)第88巻、1867年1号、海事雑報欄22ページ。)

(8) スタリツキー前掲、25ページ。

「会報」No.25 2004.6.24 2003年度第3回研究会報告要旨(その1)

函館日ロ交流史研究会第3回研究会に参加して

堀江満智

2003年8月、私は北海道を訪れて函館日ロ交流史研究会の例会でささやかな発表をさせていただいたことは、心に残る有意義な経験となりました。北海道訪問の前半の目的は、札幌の北海道開拓記念館での北海道北方博物館交流協会主催「アルセニエフ沿海州探検とデルス・ウザーラ」特別展に提供した私の資料の受取りをかねて、同展スタッフの方々にお会いしたことでした。

特別展の中の「海を渡った日本人」のコーナーで、浦潮の居留民だった堀江一家が遺した生の資料を展示していただいてお役に立てたこと、北方博物館交流協会の方や開拓記念館役員の皆さんから日頃の活動をお聞きし、ロシア、いえ北東アジアとつながりの深い北海道の地にあらためて興味とロマンを感じたことでした。その仕上げが帰途訪れた函館日ロ交流史研究会でした。

原物資料をお見せできる機会でもあり、明治、大正時代のウラジオストク居留民の典型的事例である祖父、堀江直造の足跡と今後の日ロ交流について、稚拙ながら次のような話をさせていただきました。

堀江直造(1870―1942)は、京都府舞鶴に生まれ、働いていた大阪の西澤商店が浦潮で食料や日用品の輸入商を始めるのに伴い、店主西澤源次郎と共に1892年に浦潮へ渡った。草深い浦潮にあって刻苦勉励し、西澤商店は当時11軒しかなかった二等商店(ロシア政府による商店のランク付け。一等商店は当時は大会社4軒のみ)となり、直造も日本人倶楽部の幹事になるなど日本人社会の基盤づくりに努めた。

日露戦争で一旦帰国したが、多くの二等商店がそうであったように、戦後すぐ渡航し、更に商売を発展させた。1907年には浦潮商友会内露語学校創設の寄付をし、1909年に自由港制度が廃止され高い関税が課せられるようになると、自ら浦潮に缶詰素麺製造工場をつくり、アレウツスカヤ街の港に近い場所に居を構えた。そして日本人小学校学務委員や日本人居留民会会頭、商工会副会頭などを務め、また邦字紙『浦潮日報』創設に経営面から協力し、日本人社会の更なる発展を夢みた。

これは直造に限らず、多くの日本人居留民が日露戦争からロシア革命までは最も活躍し、他民族と共生して近代的市民社会を建設した時期でもあった。その矢先に起こった革命と干渉戦争「シベリア出兵」のため、ご承知のように日本軍の敗退と共に日本人社会は破局を迎えた。

この間の肉声がきこえてくるような資料は少ないのが現状だが、直造は日記、写真、手紙、絵葉書、電報、ルーブル紙幣、帳簿の切れ端といったものを遺した。公的資料の隙間から見える生身の居留民の暮らしの匂いがするようなものであった。

商売や日々の生活の記録の他に、特に1918年の日記には「出兵」に際して、日本人居留民会が軍や総領事館とどのように協力したか、「石戸商会事件」等さまざまな出来事を通して書かれている。革命の過渡期の混乱の中、営業と生活を守るために奔走し、またロシアの当時の体制側の人達と交流する中で自然に反革命の側に組み込まれていく様子もわかる。現地住民の声の集約者であると同時に国策の末端の推進者でもあった居留民会の苦悩も少し見える。

初めは「出兵」に疑問をもっていた日本人居留民も次第に商売人の顔になってゆく。直造ら主な商人が日本軍の兵站を担う「軍事用達社」や「西比利亜商事株式会社」を作り、直造は社長になったが、やがて大損をして1921年に浦潮を引き揚げることになる。侵略的「富国強兵」政策と共にあった日本の近代化の中で多くの日本人居留民が辿った道であった。

妻、萬代(1876―1944)の明治の日記には草創期の浦潮の暮らし振りが主婦の目線で描かれている。直造と萬代の日記にある多くの固有名詞は日本人社会の主な人々の行動記録でもある。

子供のなかった直造夫婦は妹の子である正三(1898―1963)を養子にしたが、その正三は浦潮の日本人小学校を出た後、早稲田中学から東京外語ロシヤ語科へ進んだ。ロシア語を専攻したのは直造の跡を継ぐためだけでなく、正三自身もロシアの文学や芸術が好きだったからだ。

極東ロシアで活躍することを夢みて1919年外語を卒業して浦潮に戻った正三は、カムチャツカに商店を出したりしたが、情勢は厳しく1922年やむなく日本へ引き揚げた。帰国直後の日記には美しいロシア語のページがあり、ロシアの思い出やロシア人女性との恋の顛末が綴られていた。その後はロシア語を生かすことも、ロシアの地を踏むことも二度となかった。

居留民二世は、ロシアの文化や国民性、生活の中のロシア語を身をもって学んだ世代であり、さまざまなレベルでのロシア理解を深めた者も多く、本来なら日ロの有為な架け橋となる筈であったのだが。

民衆が個人で渡り自発的に辺境の地を開拓し日ロ交流も育んだが、世界史の流れと国策に翻弄されてすべてを失った。その後の不幸な日ロ(日ソ)関係の中で、そんな史実は殆ど語られることなく70年余りの歳月が流れた。90年代に入って私は何人かの元居留民の子孫の方々と知り合った。ご自身がかつて浦潮に暮らしたことのある方もあり、一様に日本人街に「良いところだった、楽しい暮らしだった」と美しい思い出をもっておられるのだ。それまで私が少し抱いていた負のイメージ、つまり売春婦や女衒、投機的商人や悪徳商人もたくさんうごめく街で、最後は侵略戦争の橋頭堡となったというのとは逆のメルヘンチックな思い出をずっと胸にしまってこられたのだ。建設的な生活と珠玉の想い出、やくざな街とキナ臭い最後、どちらも浦潮の本当の姿であろう。私が知っているのはほんの一部だ。関係者も高齢に、或いは故人になりつつある今日、日ロ協同で新たな事例の発見や総括がなされて、全体像を多面的に後世に伝えられたらと思う。

あとで参加された会員の皆さんから質問やご意見が出されましたが、ある方が「そんなに発展していた日本人社会が国策によってつぶれた、とだけいわれるがなぜか、もっと詳しい理由や事情があったはずだ」とおっしゃったのが印象に残りました。1919年以降の資料は私の家にはありませんが、引き揚げの迫った浦潮で、明治以来、仕事や生活を共にしたロシア人やその他の人々とはどんな別れがあったのか、国家とは別次元の民衆の心情や行動はどうだったのか、今後のきめ細かい調査を期待したいと思います。

なんだか釈迦に説法のような話になってしまいましたが、函館日ロ交流史研究会の皆さまと懇親会や夜の函館見物をご一緒できて、何重にも思い出深い旅になりました。

倉田さんや清水さんなどお世話になっていてもなかなかお目文字の機会のない方々とお話しできたこと(倉田さんとは最後の夜に一献傾けながら)も楽しかったです。

関西でも「関西日露交流史研究会」というのを1998年に立ち上げて、貴会と似たような雰囲気でやっておりますが、質量共にこちらには及びません。でもこれからも交流させていただければ嬉しく思います。

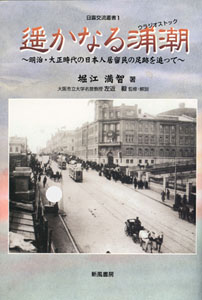

堀江満智著『遙かなる浦潮』

「会報」No.25 2004.6.24 2003年度第3回研究会報告要旨(その2)

ガーリャさんの東京・横浜滞在を共にして

小山内道子

出迎え

モスクワからのSU583便は2003年12月4日定刻10時55分に成田空港に着いた。2日前の電話連絡が最後だったので、実際に姿を見せるまでは気が気ではない。ところが、ガーリャさんが到着ロビーに現れたのはかなり最後の方で11時40分だった。ともかく「元気で無事到着」にほっとして、2年余ぶりの再会を喜び合った。

10歳の時日本を離れて60年ぶりに全く違った日本にやって来たのだから、ガーリャ(敬称を略す)の思いはどうだったのだろう。私には、その思いに共鳴するゆとり、気遣いがたりなかったかも知れない。今振り返ると、「ガーリャさん招待」の道のりは結構たいへんだったからともいえよう。日ロ交流史研究会の10周年記念シンポジュウムへの異例の招待がほぼ決まったのが5月、早速電話をかけてまず健康状態を確かめると、問題があったので(白内障だった)、早速の治療をお願いし、次の電話では子ども時代の函館、東京などの生活を隅々まで思い出して、お兄さんたちにも伺っておいてほしい、また、ありったけの写真を探し出してほしいと頼み、追って手紙で、「報告文」作成のお願いと共にたくさんの柱とすべき項目を書き送った。眼の治療が終わった8月初旬にはパスポート申請をしていただき、函館の事務局では清水さんを中心に倉田さんの協力で一番難関のビザ取得のための「招待状」作成にとりかかった。日ロ間では航空券があっても未だに個人が自由に旅行することはできない。私たちの研究会が財政基盤の弱い民間組織であるところが招待者として障壁になるのでは、と懸念されたが、案外すんなり通ったのは嬉しかった。最後に航空券を日本の会社で購入し、ペテルブルグの提携会社で受け取れるように手配して準備が完了したのは11月下旬だった。つまり、たっぷり半年間皆で努力した結果である。

リムジンバスで品川へ移動し、ホテルへチェックインした後しばし休憩してから遅い昼食をとる。東京ではわずか2日ほどしかないが、まず最初に一番大事な思い出のニコライ堂を訪ねることにした。ガーリャが函館の小学校から転校して学んだプーシキン初等学校は、当時このニコライ堂の敷地内にあったのである。

ニコライ堂(東京復活大聖堂)

御茶ノ水駅に着いた頃には、冬の日は陰り始めていた。通用門から中へ入れたが、懸念したように大聖堂の扉は開かなかった。教会の事務所に伺って事情を話していると、奥のドアが開いてニコライ司祭が出て来られ、「ペテルブルクからいらしたのですか?特別に開けてさしあげましょう」と案内してくださった。こうして、ガーリャは大聖堂の中でしばし祈りを捧げ、プーシキン学校時代に思いを馳せることができたのである。

私たちはプーシキン初等学校のあった場所を確かめることにした。正門を出て右に折れてぐるりと大聖堂を回って、正門前の通りと平行に走っている通りに出た。この通りには普通のビルがいくつも建ち並んでいるが、角から二つ目のビルの辺りにプーシキン学校の建物があったそうである。学校の出入り口はこの裏通りにあったことになるが、「幅広い美しい階段」が学校から教会の中庭に設置されていたのである。

銀座

私たちは大仕事を終えた気分で銀座へ向かった。午後6時過ぎの銀座はたいへんな賑わいだった。人波に揉まれつつ三越まで「銀ぶら」し、くたびれたので、「カフェ・不二屋」に腰をおろす。ガーリャが注文したのは何と「あんみつ」だった。函館時代にお母さんが年に1、2回作ってくれた思い出の味だという。驚いたことに、ガーリャには銀座もお馴染みといってよい場所だったのである。プーシキン学校に居た頃、お父さんが上京すると必ず銀座に連れてきてくれて、文房具を買ってくれたり、レストランで食事をさせてくれたそうである。亡命ロシア人は概して生活レベルが高かったのだろうか...

8時過ぎに品川に戻った私たちは夕食は軽く済ますことになり、ガーリャの希望でお蕎麦屋さんに入った。そしてガーリャはここでも60余年ぶりの蕎麦つゆにいたく満足したのである。

セント・モア(サン・モール)学院

2日目は横浜探索の日となった。プーシキン学校の後転校したセント・モア学院とその頃住んでいた家を訪ねたいのである。私は事前に調査できなかったので、横浜市と神奈川県の教育委員会に電話して尋ねてみた。しかし、なかなか分からず、県庁の学事振興課というセクションでようやく兄弟校だったセント・ジョセフ学院の消息が分かり、そこでセント・モア学院の電話番号を教えていただき、横浜へ向かった。

学校は意外に分かりにくく、ずいぶん歩いてやっとたどり着いた。ガーリャは「セント・モール」と発音するので、聖トマス・モアの名を冠していると思っていたが、現在校名はカタカナでは「サン・モール・インターナショナル・スクール」とフランス語読みになっていた。シスター・カーメル理事長が私たちに会ってくださったが、学院はアイルランドとフランス共同のカトリック系ミッションスクールで、戦後は1948年に再開された。生徒名簿は残念ながら戦前の分は消失したそうである。最近の名簿からロシア人らしい名前を2、3拾い上げてくださったが、全く馴染みのないものだった。ガーリャの時代との一番大きな違いは、学校が現在男女共学なっていることで、幼稚園を有する1年から12年までの一貫校で多様な国籍の生徒が集まっているが、日本人は「帰国子女」が多いそうである。カーメル理事長は校内も隈無く丁寧に案内してくださった。ガーリャはとても満足し、得意げな様子だった。数年前サンフランシスコからカーチャ・パンチューヒナ(注)が横浜を訪れて、やはりセント・モア学院を捜したが、見つけられずに帰ったと聞いていたからである。

鷺山とイリイン家

次にガーリャたちが住んでいた「鷺山の家」を捜すことにした。学校を出ると、昔ガーリャたちが歩いて通学した道をたどることになったが、ガーリャの記憶が不確かな上、周囲の様子も変化しているので、雲をつかむような感じだった。大分歩いて、何とか高台の「鷺山」にたどり着いたが、岡の上はかなり広くて細い道が何本か通っている。何軒か「この家だと思う」という場所立ったが、確定できない。向かいにイリイン家があれば間違いないということになり、向かいの階段を上ってみた。そして奇蹟が起こったのである。私たちの後から上がってきた女性に尋ねると、その方がイリイン家の長男ヴィターリさん(故人)の2番目の奥様であることが分かり、ガーリャたちの家も確認できたのである。奥様は私たちを招じ入れてもてなして下さり、イリイン家の様々な物語を語ってくださった。ガーリャは天国のパパが引き合わせてくれたと感動しきりだったが、私にとっても感銘深い横浜の1日となった。

3日目は「来日ロシア人研究会」で報告と交流の1日を過ごし、4日目は清水・倉田さんが合流して午前中皇居周辺を散策し、午後いよいよ函館へと旅立ったのである。

注)カーチャ・パンチューヒナは、戦前釧路で洋服屋をやっていたパンチューヒンさんの娘さん。ガーリャの姉ターニャの同級生でプーシキン初等学校で学んでいた。戦後アメリカに移住したが、1997年ペテルブルグを訪れ、皆に再会した。現在の姓はドウダーエフ。

「会報」No.25 2004.6.24

石川政治「ソ連捕虜通信」から

倉田有佳

函館に居住して丸3年が経つが、市立函館図書館所蔵資料は膨大であり、ロシア関係資料に限ってもほんの一部を閲覧したに過ぎない。今回ご紹介する「ソ連捕虜通信」は、市史編さん室にさりげなく置かれていた市立函館図書館図書目録の索引をぱらぱらめくっていた時、そのタイトルが眼に飛び込んできたもので、まったくの偶然から閲覧することになった。

これは、美しい赤色の表紙をした24頁から成る豆本(7㎝×5㎝)で、タバコ用にと現地の子供からもらった紙が帯として使われている。捕虜通信という名前から、質の悪い新聞紙に印刷されたものを想像していただけに、愛らしい豆本が油紙に大切に包まれて出てきたのにはたいへん驚かされた。

さて、捕虜通信の基になっているのは、捕虜用郵便葉書で、平壌第47部隊で終戦となり、シベリアに捕虜として抑留された石川政治氏が、昭和22年夏以降過ごしたボルガ川上流のカマ川のほとりにあるエラブガ(ソルジェニーツィン著「ガン病棟」の舞台でもある)の第97収容所から函館に住む両親に宛てたものである。この5つの通信を、10年後の昭和30年12月、「ソ連から引揚船大成丸 舞鶴入港のラジオニュースをききつつ」、ガリ版刷りで再構成したものが「ソ連捕虜通信」で、奥付によると発行日は翌昭和31年4月29日である。

内容は、ラーゲリ(収容所)での生活状況、ラーゲリで迎えた正月の食事や娯楽、物価、帰国状況などが詳しく書かれている。

帰国後、石川氏自身が分析しているように、葉書はおよそ4~5ヶ月かかって父母の元に届いた。葉書をよく見てみると、この郵便物がウラジオストクの郵便局経由で日本に送られたことがわかる。ソ連全土から、様々な思いを乗せてシベリア抑留者の故郷の肉親に宛てられた捕虜通信の集積所が、ウラジオストクの鉄道駅と道路を挟んで向かい側に建っているあの郵便局であったとは何とも感慨深い。

ところで、著者の石川政治氏は、大正12年に埼玉県で生まれ、現在の北海道大学水産学部の前身である函館高等水産学校を卒業し、北海道庁経済部水産課に勤務して間もなく、平壌で入隊、終戦後ソ連に抑留され、昭和23年8月に帰還した。帰還後、市立函館博物館に勤務し、昭和44年に3代目館長となった。

「ソ連捕虜通信」は、70部刊行されたが、昭和31年5月8日付『北海道新聞』によると、かつてエラブガ収容所で労苦をともにした人々のグループ「エラ草会」の会員たちに配布したところ、当時の思い出を伝える小冊子として非常に喜ばれたそうである。

この資料を補足する形で紹介したいのが、平成7年に石川氏が亡くなられた後、現在埼玉県にお住まいの夫人が回想録をまとめ、7回忌に当たる平成13年に発行された『ヒザラ貝の涙雫―石川政治回想録―』(非売品)である。

先の捕虜通信は、「悲惨な食生活やひどい真相も書きたかったが、さしひかえて出した」ものだったが、帰還後、シベリアでの収容所生活について回想録をまとめている。散逸したものも少なくないようだが、現存するものは『ヒザラ貝の涙雫』に収められている。テーマは44項目に上り、うち10項目は食べ物と関連していたことからも、ラーゲリの厳しい生活環境が偲ばれる。

また、『ヒザラ貝の涙雫』の巻頭には、昭和31年4月27日に五稜郭公園で戦友会が開かれた時の案内状、抑留中に描いたという絵6点、収容所での唯一の娯楽で日曜日は朝から晩までやっていたというマージャンのパイ、捕虜用郵便葉書のオリジナル、そしてソ連から帰還の際に持ち帰ったという黒パンが写真で紹介されているため、「ソ連捕虜通信」と併せて見てみると、一層興味深い。

捕虜通信より

「会報」No.25 2004.6.24 市立函館図書館所蔵資料紹介