サハリン島の漁業をめぐるロシア政府(プリアムール総督府)の対応

神長英輔

1.報告の目的と方法

私は目下、「北洋漁業」の起源を解明する作業をすすめている。今回の報告は「露領漁業」の初期、19世紀末から20世紀初頭を対象としている。この報告は、この時期におこったさまざまな変化のうち、プリアムール総督府による一連の規制策の動向を日本からの出漁規模の拡大という事態と関連づけて理解する試みである。

具体的な論点は二つある。まず、ひとつめは政策担当者が状況の急激な変化にどう対応したか、という点、もうひとつは政策の地域差である。ここではこれらの点を中心に総督府の漁業規制の論理を読み解く。

2.1880年代後半から1890年代前半までの漁業政策

2.1.1890年前後までの振興策

この時期の政策担当者はプリアムール総督府管内の漁業を発展途上と見なしていた。具体的には、まず、良質で安価の塩の供給が重要とされた。また、新しい漁場の開拓を促すため、徴税は漁獲物の量を基準に賦課する方法がよいとされた。基本的にはロシア人漁業者を優先する方針が明らかにされたが、その方針は外国人を排除することを意図したものではなかった。

2.2.1890年代前半の振興策

1890年代前半、事情はやや変化する。この時期、ニコラエフスクを中心地とするアムール川下流域には日本人の漁業者が現れて、操業や買漁などをおこなうようになった。また、軍務知事の正式な許可のもとで沿海州の各地で日本人の漁業が始まったのもこの時期とみられる。

こうした現状をふまえ、起業したてのロシア人漁業者たちは日本人との競合を意識した主張を展開するようになった。税制面での優遇や、雇用義務や買い上げ義務の廃止がその例である。

一方で総督府は管内の漁業の総合的な発展を指向していた。総督府は塩の供給の円滑化、漁業移民の誘致、専門家の招請といった政策に加え、外国人(日本人)の誘致による新規漁場の開発の試みなどを政策の柱に据えた。

また、サハリン島においては、こうした漁業による地域の開発を囚人の民生向上策と絡めて実施しようとした。

この時期、総督府の政策に外国人、特に日本人漁業者の活動を警戒している様子はあまりなかった。

サハリン島の日本人漁業者と在コルサコフ領事一家

(樺太定置漁業水産組合編『樺太と漁業』より)

3.1890年代後半から日露戦争直前までの漁業政策

3.1.1890年代後半

1890年代後半、ロシア極東各地の沿岸をめざす日本人漁業者の数はさらに増えた。1890年頃には日本人漁業者がほとんどいなかったニコラエフスク周辺も、1898年頃の夏季には1000から2000人の漁業者が訪れるようになっていた。

この時期、総督は各地でロシア人漁業者の起業が相次ぎ、遠隔地への輸出も構想されている現状をふまえ、管内の漁業の将来については楽観的な見方を示した。一方で日本人を中心とする外国人が各地で操業している実態も把握しており、漁区の長期貸与には消極的な姿勢をとった。

ここには、原則としてロシア人漁業者を優先する、という方向性がすでにみえつつある。その一方で、この時期の総督府の政策には強制的な外国人排除の姿勢がうかがえないし、ロシア人を一律に優遇することにも二の足を踏んでいた様子がある。総督府の態度は、名義貸しを防ぐためにも漁業の発展のためにも、ある程度の競争に耐えうるロシア人漁業者の出現を期待する、というものだった。一方、新規の漁場を開発するために外国人の力を借りるという政策はすでに撤回されていた。総督府の漁業規制策は転機を迎えつつあった。

3.2.政策転換

1899年からの数年で総督府の漁業政策は大きく転換する。

日露戦争直前の1903年に刊行されたプリアムール国有財産局の報告書は、管内の漁業振興の基本方針は「国民化」にあるとした。これは、外国人に代えてロシア人漁業者による漁業の発展をめざす政策である。この報告書は、すでにある程度の漁業の発展が達成された以上、外国人漁業者の役割は終わったとも述べた。

同年に開かれた第四回目の代表者会議の報告書でも当面の漁業政策の課題は「国民化」にあるとされた。日露戦争直前、「国民化」は管内の漁業振興において揺るぎない最優先の課題とされていた。

1880年代から「国民化」は管内の漁業振興における主要な目的のひとつだった。しかし、1890年代末までは、それが総合的な開発や国庫収入の増大といった目的よりも優先される課題ではなかった。そうした意味では1890年代末に大きな転換があったといえる。

ただ、この時点で早くも管内一律の「国民化」政策は挫折していた。サハリン島においては日本政府の反発に妥協して、規制策の施行が延期されていたし、監視が行き届かないカムチャッカ半島では密漁が相次いでいた。「国民化」政策は限られた条件の中でしか成立しなかった。各地方においてはそれが自覚されつつあったが、それが具体的な政策に反映されないまま、ロシア極東は日露戦争を迎えることになった。

4.結論

この時期、一連の規制策によって活動が規制されたにも関わらず、日本からの出漁の規模は拡大を続け、輸入量も増大した。これは一見して逆説的である。

しかし、以上の内容をふまえれば、この「逆説」は初めから矛盾した論理にみえる。そもそも、日本人漁業者に対する規制策の多くは日本市場への依存度が高い地域で施行が延期されたため、ロシアによる規制が一概に強化されていったとはいえない。また、規制の効果も地域によっては限定的であり、名義借りや密漁が相次いだことはむしろ真の効果だった。実際、アムール川下流での禁漁の後にカムチャッカでの密漁が激増したという。さらに「国民化」を最優先する選択は最初から決まっていたわけではない。上述の通り、日本人漁業者を誘致する試みもあった。

したがって、ロシア側が一貫して日本人漁業者の排除をめざしてきた、という見解は誤っている。

これは対立が存在しなかった、ということではない。各地で日本人とロシア人の漁業者の対立は相次いでいたのは事実である。ここで主張したいのは、そうした個別的な事例の積み重ねがそのまま単純に政策に反映されたわけではない、ということである。

「会報」No.24 2003.10.1 2003年度第2回研究会報告要旨(その1)

ゴシケーヴィチ記念学会取材より

権平恒志

私はNHK函館放送局の記者で、今回、ベラルーシの第2回ゴシケーヴィチ記念学会(The Second International Historical and Literary Reading Dedicated to Iosif Gashkievich, a Prominent Scholar, Writer, Traveler and the First Consul of Russia in Japan, a Native of Belarus)の会議で高田嘉七さんに同行して取材をした。

この学会は去年の10月にあったが、1回目は1995年5月にオストロベツで開催された。ベラルーシのペンセンター総裁で国際ベラルーシ研究者連盟の会長、アダム・マリジス教授が主催したものである。彼の話ではソ連崩壊後、ベラルーシが一つの国としてやっていくにはベラルーシの歴史を再評価しなければならない、それにあわせてベラルーシ出身の歴史的人物あるいは詩人、学者や作家など色々な人を再評価しようということだった。その一環で、今回はゴシケーヴィチを通じて日本との関係を深く考えようと開かれた会議であった。

日本からは高田さんのほか東大名誉教授佐藤純一先生が、長くベラルーシの研究に携わっているということで招待されていた。

ベラルーシでの取材は3日間の滞在で、首都ミンスク(人口170万人)とオストロベツに行った。学会は2日間、3つのセッションで行われ、1日目の第1セッションは「ゴシケーヴィチの生涯と業績、その学問的遺産」、午後には第2セッション「ベラルーシ、ロシア、日本―社会・文化的交流」と題して行われた。翌日にオストロベツに行って、「ゴシケーヴィチとオストロベツの郷土史」という第3セッションが持たれた。

報告者は41名だったが、それ以外にも大学で歴史を勉強している学生等が参考ということで自分の論文を発表したり、詩の朗読をしたりと、総勢では50人ほどが報告をした。大勢のゴシケーヴィチ研究者がいるので驚いたが、ベラルーシだけではなく、日本、アメリカ、リトアニアのビリニュス、ポーランドのワルシャワからも研究者が来ていた。

報告について紹介しよう。最初に佐藤先生が報告をされたが、1857年にゴシケーヴィチの編集でペテルブルクで刊行された「和魯通言比考」の共同執筆者橘耕斎について、ロシアにある資料をもとに話をされた。

その他、ミンスクで出版社をやっているイワン・ソロメヴィチ氏が、ロシアの作家ヴィターリー・グザーノフの書いた『白ロシアのオデッセイ』をベラルーシ語に翻訳したことについて述べた。ゴシケーヴィチがいかにベラルーシにとって重要であるかという思いを強くし、さらに研究を深めたいということであった。

ミンスクの歴史学者(聖スカリナ啓蒙センター)リディア・クラジャンカ氏は「日本におけるゴシケーヴィチのキリスト教のミッション」という報告をし、ブレスト在住の歴史学者アレクサンドル・イリイン氏は「ゴシケーヴィチの仲間であるフィラレート修道士の謎について」という報告をした。これは日本に滞在したことがあり、後にブレスト女子修道院院長になったフィラレート修道士がパーヴェル大公とエカテリーナ二世の間に生まれた私生児ではないかという変わった推察であった。それに対しては会場から反論や多くの意見が出ていた。

ミンスクのベラルーシ国立大学学生のオリガ・ザハレンコ氏は「ゴシケーヴィチの日本と中国における研究活動」について報告をした。それからミンスクの昆虫学者イーゴリ・ロパーチン氏の「ゴシケーヴィチの昆虫研究」は、短い報告だったが、会場の関心を呼んだ。ゴシケーヴィチの発見による標本を実際に持って来て、ゴシケーヴィチの学名がついていることを紹介していた。

高田嘉七さんはゴシケーヴィチと高田屋嘉兵衛の意外な関係についてを報告された。高田屋の支配下にあるエトロフで働いていた父を持つ横山松三郎がニコライ神父と親交を深めたこと、またゴシケーヴィチの昆虫研究を助けて昆虫の絵を描き、その後ゴシケーヴィチに写真術を教わって写真家になり、日本人初の航空写真を撮ったことなどが紹介された。

ほかにグロードノの歴史学者ドミトーリイ・ゲンケーヴィチ氏が、1872年ゴシケーヴィチが晩年を過ごしたマリ村で生まれた息子ヨシフ・ヨシフォヴィチ・ゴシケーヴィチの学術活動を報告した。

第二セッションでは、ベラルーシ国立大学で日本語教師をしている古澤晃氏の報告があった。ベラルーシで初めて日本語教育が行われたのは、1993年ミンスク国立言語大学で、現在通訳学部東洋語学科で10人、ベラルーシ国立大学国際関係学部東洋語学科でおよそ20人が日本語を学んでいるとのことであった。

私がおもしろかったのは、ペテルブルクの大学助教授ヴァレンチン・グリツケーヴィチ氏による、ベラルーシと日本の関係において、ルーセリという名前で知られているニコライ・スジロフスキーの生涯についての報告である。彼は20世紀の初頭日本に来て新聞や本を発行したり、極東に関する論文を書いたという興味深い人である。

アンドレイ・ソコロフというペテルブルクの歴史学者はアイヌ民族の研究者ブラニスワフ・ピウスツキーの報告をした。

ところで、ミンスクの市民にゴシケーヴィチに知っているか、街頭で10人に尋ねたところ、誰も知っている人はいなかった。学校でも学んだ記憶がないといっている。日本について、という問いには、好意的な印象を持っているが、多くは詳しく知らないということだった。ヨーロッパをむいているので、あまりアジアに関心はないという。

2日目、朝にミンスク市内のペトロパブロフスカヤ教会でゴシケーヴィチのパニヒダが執り行われた。今回の学会にあわせて開いたということである。その後、昼から第3セッションとしてオストロベツにむかった。ミンスクから北西へ車で2時間ぐらい、リトアニア国境に近いところにある。色々な報告の中でさかんに、ベラルーシとリトアニアとの関係が深いことが指摘されていた。オストロベツの住人はスラブ系のバルト人だということである。この町にはゴシケーヴィチの胸像があって、大人も子どももみんなゴシケーヴィチを知っている。彼について尋ねると日本、函館で働いたベラルーシが誇る偉大な人という答えが返ってくる。オストロベツのウダガイにある学校では8年生から9年生が、近代史の授業で、ゴシケーヴィチについて詳しく学んでいる。教科書には5年前から彼についての項目が登場した。学校の一階には2年前に郷土資料室が設けられ、ゴシケーヴィチの肖像や日本人研究者から寄贈された絵などが展示されていた。なおバスで移動して、ゴシケーヴィチが晩年を過ごしたマリ村に行ったが、郷土歴史資料館が建設されて、日本の外務省の協力を得て資料等が集められている。今後日本との交流を深めたいと望んでいるそうだ。

オストロベツというこんなに遠いところで、函館の名前を聞いて、率直にうれしかったし、ゴシケーヴィチは日本でももっと光が当てられるべきだと感じた。そしてここからまた交流が生まれていけばと感じた。

なお最後にマリジス教授が報告で、2年に1度ぐらいこの研究会を開きたいし、日本でも開催したいと言っていた。

(2003.7.19報告より―文責:清水)

「会報」No.24 2003.10.1 2003年度第2回研究会報告要旨(その2)

満州国建国宣言とユーラシア主義 ―ルスナクさんの報告「ハルビンの白系ロシア人」に寄せて―

米重文樹

2002年4月6日付の本会報No.20に掲載の「ハルビンの白系ロシア人」と題する報告を最近になって偶然読む機会を得た。その中に私の名前に言及した箇所があって、一読して納得のいかない点があったので、以下若干のコメントを記すことにする。問題の箇所は次の通りである。

東京大学の米重文樹教授は、ユーラシア主義者の思想は、1932年の「満州国建国宣言」にも影響を与えていると考えている。また、米重教授は、五族協和の協力の上に創られた平等な国家という思想は、当時の多くの日本人の目に非常に魅力的なものに映ったに違いないと述べている。

後半部分はさておき、問題は「東京大学の米重文樹教授は、ユーラシア主義者の思想は、1932年の満州国建国宣言にも影響を与えていると考えている」となっている点である。

ルスナクさんのこの判断が1997年に私の書いた論文「極東におけるユーラシア主義」(露文)に依拠としたものであることはすぐに分かったが、私自身はその論文の中で「ユーラシア主義者の思想が1932年の満州国建国宣言に影響を与えた」とは一言も述べていないし、それを匂わすようなことも一切書いていない。おそらくルスナクさんは、私が拙論の中で「満州国建国宣言」の骨子のひとつをなす五族協和に触れた直前の節で、「満州国建国宣言」と同じ年の1932年パリで出された「ユーラシア主義宣言」の日本語訳の存在を紹介していることから、「米重教授は影響関係があったと見ている」と判断されたのであろう。ちなみに、この日本語訳(正確には翻案)の筆者嶋野三郎は当時満鉄の調査部に所属、1931年から1933年にかけてパリの満鉄欧州事務所にあって、ソ連事情調査のため欧州各地にでかけるという多忙な日々を送っていた。「ユーラシア主義宣言」はその中で嶋野が出会った本のなかの一冊であるが、その日本語訳が「日満共福主義」と題して雑誌『大亜細亜』に二回に分けて掲載されたのは、彼が帰国した年の1933年のことである。いずれにせよ、満州国建国宣言にユーラシア主義思想が影響を与えたという具体的な事実関係および介在者の存在については今のところ確証はない。ただ、拙論でも記したが、「ユーラシア主義の著作を翻訳するための相当な予算が満鉄の特別な課で組まれた」と いうことを当時ハルビンにいたロシア人ジャーナリストV.N.イワノフが1926年の時点で書き残している。しかも、その翻訳は「限られた範囲の人たちのための限られた部数」を予定したものであったという。この翻訳作業が実行に移された確証もこれまた今のところ見つかっていないが、その可能性は完全に捨て去ることはできない。なお、嶋野三郎が「ユーラシア宣言」を翻案のかたちで題名も変えて満州国建国の翌年に訳出した意図については、私なりの判断を拙論の上掲箇所の直後に段落を改めて記したつもりである(以下はロシア語原文からの日本語訳)。

「(ユーラシア)宣言」の翻訳である嶋野の論文は、一方において「新国家」満州国における、他方において共産ロシアにおける、「単一尺度への平準化」政策に対する鋭い批判であった。

最後に、ルスナクさんの報告の中で満州におけるユーラシア主義思想の受容者として、嶋野三郎の他に、本間七郎、中野の名が挙げてあるが、いずれも拙論の前半で私が扱った人たちで、報告はそれを転用したものである。その際報告者が「中野氏」としている人物は「中根」の誤りで、拙論ではロシア文字綴りで《Наканэ Рэндзи》と明記してあるだけに、誠に残念である。「中根錬二」は1937年ハルビン学院を卒業後、協和会を経て母校で教鞭を執る傍らロシア史(特に東洋との関係)の研究に従事、『哈爾濱学院論叢』(第3号、1943年)にユーラシア主義を代表する歴史学者サヴィツキーの「ロシア史に関する地政学的覚書」(1928年、プラハ)の翻訳ならびにユーラシア主義についてのすぐれた解説を発表した。1943年ハルビン学院より東京帝国大学文学部に研究生として派遣されたが、ほどなく学徒出陣で出征、翌年の1944年秋フィリピンにて戦死した。

蛇足であるが、拙論「極東におけるユーラシア主義」(露文)については、日本スラブ東欧学会発行の欧文誌Japanese Slavic and East European Studies(vol.18,1997)を、また嶋野三郎については「精神の旅人―嶋野三郎(1)~(17)」(『窓』92号~110号、ナウカ、1995-1999)を、それぞれ参照されたい。

(2003年7月13日記)

*編集より

ルスナクさんの報告「ハルビンの白系ロシア人」は、原稿を事前に入手できなかったことから、通訳者が同時通訳し、それを後日倉田がテープおこしし、とりまとめました。

米重教授のコメントの中で、文頭の、「東京大学の米重文樹教授は、ユーラシア主義者の思想は、1932年の「満州国建国宣言」にも影響を与えていると考えている。」という点については、ルスナクさんの発言がテープからは聞き取り難いこともあり、通訳者の訳に基づきました。折をみて、ルスナクさんに確認したいと思います。

2点目の、「中根錬二」を「中野」と間違えているというご指摘について。テープを注意深く聞き直してみましたところ、1回目の引用では「ナカノ」とも聞こえるのですが、2回目の引用では、確かに「ナカネ」と発音していたことが確認できました。ここに訂正しお詫び申し上げます。(倉田)

「会報」No.24 2003.10.1 特別寄稿

厨川勇氏の生涯と業績 ―ご逝去を悼んで―

小山内道子

突然の訃報とご葬儀

厨川勇氏が亡くなられた。享年98歳だった。今年4月7日のことである。4月9日の『北海道新聞』に訃報と葬儀を知らせる公告が掲載された。全く予期していなかったご逝去である。今年お出しした年賀状には昨年同様1月下旬にお元気なご挨拶状を頂いていたし、2月27日のお誕生日にも昨年同様お花をお送りし、同居しておられるご長女の阿部恭さんから近影を伝えるお写真を頂いていたからである。是非近々上札の折にお訪ねしようと考えていた矢先だった。前日東京から戻ったばかりで新聞を見たのが午後だったことと、その日は既に断れない予定があったなどで葬儀列席は諦めることになった。厨川先生には是非お別れがしたかったが、もうお話の出来る先生にはお目にかかれないのだ。結局弔電を間に合わせ、翌日恭さんにお悔やみのお手紙と香料をお送りした。

釧路ハリストス正教会発行の『道東教会報』5月号にピアニストで教会聖歌隊のリーダー役を務める(そのため厨川氏とは聖歌研修会などでご一緒する機会もあった)笠原茂子氏の「厨川神父永眠す」の追悼文が掲載された。以下、その中から紹介させて頂く。まず厨川神父とのご縁を〈笠原家はもともと函館教会所属でしたので、主人の曾祖母、祖母、大叔母達の埋葬式の時厨川神父様のお世話になり、また主人が小学校の時、堂役としてお仕えしたと聞いております〉と認めておられる。

〈葬儀は4月9日午後6時に前晩梼パニヒダ、10日午前8時に聖体礼儀及び午前10時から埋葬式をセラフィム主教様の司梼、3人の神父・輔祭様(名前は割愛)の陪梼で司祭埋葬式が聖堂をうめ尽くすたくさんの参梼者に見守られながら厳格に執り行われました。

埋葬式は3時間に及ぶご祈祷で、主教様と3人の神父様達によって四福音書が交代で長く読まれました。〉

以上のように、葬儀は20年間函館教会の司祭を勤められた神品としてのもので、格式ある荘厳のものだったことがうかがわれる。

福住のアパートで(1998年6月)

厨川先生との出会い

厨川先生の約1世紀にわたる長いご生涯の内私がおつき合いさせていただいたのは、最晩年1998年93歳からの5年に満たないわずかな期間だけである。

その頃私は「戦前の札幌における白系ロシア人の足跡」を調べていて、資料に散見される記録だけでなく、直にロシア人と交流のあった方々を捜し求めていた。1920年代後半から1945年の戦争終結までの期間釧路市でさえ10数人の白系ロシア人が住んでいたのだから札幌市にも、と予測を立てたが手がかりをつかむことが出来ずにいた。

一番頼りになると思われた『札幌正教会百年史』には、わずかに1行シャルフェーエフ氏に言及した箇所があるだけで、意外にも信徒としての白系ロシア人集団についての記述は一切ないのである。ただ、この『教会史』によって厨川先生が1930年代からは札幌に住んでおられ、札幌教会の中心的な働き手であられたことが分かった。そこで、改めて1994年出版の『函館ガンガン寺物語』と北海道新聞に1995年1月、10回にわたって掲載された「私のなかの歴史」を読み返してみた。そして先生にお手紙を書いたのである。〈、、、先生のご本には、また新聞掲載の「歴史」にも現代のロシア人は殆ど登場しておりません。そこで先生が函館や札幌で直接間接におつき合いのあったロシア人について語っていただけないでしょうか。〉とインタビューさせていただくことをお願いしたのだった。

2ヶ月ほども経ったある朝、突然先生からお電話があった。朗々たる元気なお声にまず驚いてしまう。しばらく入院されておられた由。早速お伺いする日時の打ち合わせをする。そして、数日後のお昼前札幌教会に近い福住のアパートを訪ねる。先生にはちゃんと計画がおありのよう外出の身支度をして待っておられた。初対面の挨拶などしばらくお話をしてから、タクシーでまず古い信徒で隣同士の親しいおつき合いもあったという窪田さんを藻岩山麓のマンションに訪ねる。戦前お姉さんが嫁いでいた釧路にしばらく滞在し、教会ではベロノゴフさんなどいろんなロシア人とおつき合いがあったというお話などをうかがう。ここで立派なお昼をご馳走になり、3時頃北東部の清田まで取って返し、やはり古い信徒の太田家にお邪魔する。太田家は夫人のお母さんである田村芳さんの父・田村末吉さんが、函館から移り住んだ札幌で最も古い信徒で、白系ロシア人を下宿させ、面倒を見ていたというユニークでたいへん興味深い方だった。この家族は『函館ガンガン寺物語』にも登場する。ここでも話が弾み、合間には先生ご自身の思い出も語られて、時間はかなり経過した。勧められるままに夕飯をご馳走になり、先生のアパートに戻ったのは、日もとっぷり暮れてからだった。次は函館の義姉97歳の石井ワサさんを訪ねましょう、という申し合わせをして、お暇した。とても長い1日だったが、いきいきと座談をリードされる語り口と人格からかもし出されるゆったりしたムードは、93歳というお年を感じさせず楽しいデートの思い出となった。

先生のお考えでは、1920年代に増加した函館のロシア人は三つの系統に分けることが出来る(一部は革命前からも住んでいた)。一つは、カラリョフのようにちゃんとした会社に勤めたり、自ら会社を経営していた人たち。二つ目は、ラシャの行商をしたり、パンや菓子を売る小さな店やカフェをやるなど市内で何とか生計を立てている人たち。三番目は湯の川、団助沢の荒れ地を開墾し、農業に依存していた旧教徒や貧しい人たちである。1925年頃は100人以上はいたはずで、復活祭などには教会に何十人ものロシア人が集まっていたそうである。ただ先生ご自身は日常的にはカラリョフ家の息子たちと遊ぶくらいで、他のロシア人とは交渉はなかったのである。

太田さん宅は、その後も独自に何回かお邪魔して、その成果は来日ロシア人研究会で「札幌における1930年代のロシア人模様」として報告し、また、北海道新聞文化欄に「札幌における白系ロシア人の足跡」として紹介させていただいた。

因に、この頃の先生は手代木俊一氏監修による『明治期讃美歌・聖歌集成』(大空社)のハリストス正教会編執筆を担当しておられ、生き生きと仕事に励まれておられた。最近になって、先生のお名前も入ったこの立派な著作を見せていただいた。これも先生が残された大きなお仕事の一つなのである。

ベラルーシ政府の表彰と『函館ガンガン寺物語』

心残りなことに函館を訪問するという2回目のデートは成立せず終いとなった。秋頃にでもという約束は、私が9月後半モスクワに出かけたこともあり、釧路―札幌―函館往復旅行はちょっと荷が重い感じで、その年はなかなか具体的に提案できないままとなってしまったのである。そして1999年には2月にずっと入院しておられた奥様が亡くなられ、先生も何度か入退院を繰り返されておられたため、一人暮らしを禁止されてご長女宅に引き取られたのだった。その間2、3回はお電話でお話したものの、最早「お見舞い」という感じの訪問しかなくなっていた。

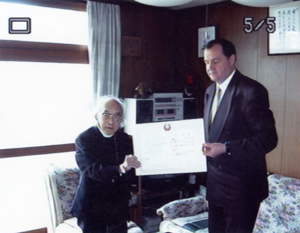

この年には先生にとって晴れがましく嬉しいこともあった。厨川氏が最も心酔している初代ロシア領事ゴシケヴィッチの妻エリザヴェータの遺骨を特定して埋葬、墓石を建て守ってきたことに対しベラルーシ政府と在日ベラルーシ大使館から感謝状を贈られたことである。授与の日にはクラフチェンコ大使自ら江別のお宅まで足を運ばれた。先生は20年ぶりに司祭服に身を包み、精魂込めて『函館ガンガン寺物語』に再現した遥かなる140年前の函館に思いを馳せつつ、歴史の恩返しとも言うべき賞状と記念品を受けたのだった。

私が先生に最後にお会いしたのは2001年の春で、あの闊達さは失われていたものの、まだ函館やロシア人の話を2時間ほどもおつき合いくださった。残念なことに、予定されていた『函館ハイカラ物語』の執筆開始には至っていなかった。

ご逝去後の6月末お邪魔して、恭さんから思い出や最後の日々のお話を伺った。恭さん宅での約4年間一度も病気もせずに過ごされ、寝込まれたのは死の1週間前からだった。風邪の症状が出て往診していただき、肺炎の診断だったが、穏やかな経過で亡くなられたのである。死の前日の午後、「恭、オレは明日死ぬからな」とおっしゃったという。

恭さんの思い出。〈子どもの頃は父を変わった人だと思った。浅草オペラの田谷力三に憧れていた父は、歌詞を書いた紙を壁に貼り、ハモニカを吹き、そろばんを鳴らし、お菓子の缶を足で蹴りながら、3人の娘に歌を歌わせていた。学生時代は陸上をやり、短距離の選手。水泳は小さい頃からずっとやっていて、「土左衛門を助けて死にそうになった」こともあるし、スキーも得意で横津岳で滑っていて、片方のスキーをなくした友人に片方を貸して、自分は死ぬ思いをしたなどの逸話も多い。ここに来てから、私に「お前は常識的だなぁ。そんな常識的な生き方でお前は面白いか」と言われてしまった、などなど〉

先生は戦前函館大谷高女の教員になり、8年間数学、美術、音楽を担当され、1934年の大火以後は札幌に転去して会社経営に参加された。1960年函館教会の司祭になられた後、函館有斗高の非常勤講師を約20年勤められ、数学、工業英語、倫理社会、美術を担当、合唱指導もされている。とにかく多彩な才能に恵まれ、好奇心旺盛で活動的なアイデアマンでもあられたと思う。だからこそ、あの素晴らしい『函館ガンガン寺物語』の筆力が生まれたのではなかろうか。江戸時代末から筆を起こしているが、叙述がとてもヴィヴィットである。著者がまるでその頃その場に居合わせて経験しているようである。この著書は函館の歴史を語る大いなる遺産として著者厨川勇氏の名と共に特に函館市において記念されるべきではなかろうか。

この著書では教会が中心に据えられているので、世俗の文化史をカバーしなければ、というのが先生の願いだった。書き残されたものはないが、既に先生の頭の中には構想が形作られていたようにおもわれる。私が断片的に伺った中に、岡田氏による私設の函館図書館誕生物語があったし、ダンスホールや写真屋のお話もあったように思う。この稿を終えるに当たって、『函館ガンガン寺物語』と対をなす『函館ハイカラ物語』の執筆者が出現することを切に願い、期待したいと思う。

(司祭であられた厨川先生の追悼文としては、あまりにに一面的であるのかも知れませんが、教会以外のお仕事について私なりにまとめさせていただきました。先生のご長女阿部恭様にはいろいろお世話になりました。記して感謝いたします。)

ベラルーシ大使館から感謝状を授与される

「会報」No.24 2003.10.1