堀江 満智

(1)はじめに

この拙稿を書いている今も、ロシア軍のウクライナへの侵攻と殺戮は熾烈さを増し、信じ難い悲劇が起こっている。ロシアへの非難が強まる中、政権と国民は別、文化交流の意義は変わらないと云われつつも日ロ交流に複雑な暗い影を落としている。

日本とロシアはその昔から庶民同士は交流し影響を与え合って暮らしてきた。江戸時代末期の漂流民だけでなく、明治維新後民間人が自発的に極東ロシアに渡り生業を営み、ロシア人や中国人その他の民族と平和共存していた時期があった。けれどそれは革命と「シベリア出兵」、その後ウラジオストク(以下、「浦潮」)が閉鎖都市になり、国交断絶したソ連時代に忘れられてしまった。しかしソ連崩壊後近年、街の著しい発展と交流が復活し、彼の地の歴史を振りかえる動きも生まれた。

私は明治・大正時代の浦潮の日本人居留民の子孫で、祖父(堀江直造)と祖母(堀江萬代)、父(堀江正三)は、1900年末から1921年と1922年に帰国するまで、浦潮で暮しさまざまな史料を遺した。それらは日記や手紙、絵葉書、写真、契約書、感謝状、紙幣など市井の人々の暮らしの匂いのするようなものであった。無名の人々も役職にあった人々も、それぞれの喜怒哀楽を遺した。公的資料からだけでは見えない証言もある外史、である。散逸しないうちにそれらを然るべき処へ寄贈したいと私は思っていたのだが、この度北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターが受けてくださることになった(およそ60点)。たまたま私の家に遺った史料が日露民衆交流史の研究に少しでも役立ち、先人達の足跡を知ることにつながればと思いながら紹介させていただきます。

(2)浦潮の日露関係史の中の堀江家の略歴

日露関係がどのような時に直造らは生きたのか、略歴を記してみたい。

(ゴシックは堀江の経歴)

1860年 ウラジオストクは北京条約でロシア領となる。

1870年 直造、京都府加佐郡舞鶴町に士族の長男として出生。

1876年 日本貿易事務官(後の日本総領事)を置く。すでに自由港で貿易発達。開拓期。

1877~1890年 日本との定期航路、インフラ整備、教育文化施設の建設進み、人々流入。

1892年 直造、浦潮へ渡り大阪出身の西澤商店で、果物、日用雑貨の輸入販売をする。

1894年 浦潮本願寺設立、日本小学校発足、定住日本人は約770人。

1895年 直造、同郷の塩川萬代と結婚。

1899年 直造、西澤商店を引き継ぎ堀江商店経営者となる。居留民会評議員に。

1901年 定住日本人1,244人。

1902年 日本居留民会が全員加盟の、様々な世話をする組織になり、直造会頭に。

1903年 シベリア鉄道開通。商圏拡がる。日本人商店は第三次産業の個人商店が多かったが、浦潮の商工業の32%(280中92)を占めるようになった。

1903年 直造は実妹平田さとの三男正三を養子に。

1904年~1905年 日露戦争。

1905年 日露戦争で帰国した日本人が戻り、二等商店が増えた。第二次発展期。

1909年 自由港廃止で関税が上がり、日本人は麺、精米、飲料水等を現地生産に。直造は素麺・缶詰製造工場を起こす。

1912年 日本政府の要請で日本小学校を露国政府が公認。(1915年に生徒165名、教師5名)

1913年 浦潮の人口はロシア人53,957人、中国人26,787人、朝鮮人8,210人、日本人1,830人、欧米人等1,480人(『浦潮斯徳事情』より。他の数字もあり厳密ではない)。

日本人企業は760中150に。居留民会と沿海州政府、日露の業界団体の交流盛んに。

直造は居留民会会頭、商工会会頭、果物商組合長、日本小学校理事などに。

1917年 2月革命、10月革命起る。邦字紙『浦潮日報』創刊。居留民会出資、直造役員に。

1918年 「シベリア出兵」始まる。日本人商人は軍事用達社、西比利亜商事株式会社を設立。

軍の兵站を担い、総領事館、日本軍、居留民会が一体で出兵に協力。石戸商会事件。

1918~1921年 直造は上記会社設立に尽力し役員に。その後日本軍と露国白軍(セミョーノフ将軍)に協力して多大な経済的損失を被り、事業も役職も退き、引揚げに。

1919年 正三、東京外語ロシヤ語科を卒業。カムチャツカに堀江商店出張所を出す。

1921年 日本人商店234軒、5千人以上の日本人がいたが市内混乱、日露市民離反、営業困難に。直造夫妻帰国。正三は1922年6月に函館に引揚げ、その後京都へ。

1922年 日本軍敗退とソヴィエト政権成立。

大半の日本人引揚げ、日ソ民間交流は困難に。

1925年 日本政府ソ連承認、ソ連大使館設置。1920年代後半からスターリンの強権政治

1936年 ウラジオストク閉鎖、軍港都市に。日ソ国交断絶。

1945年 第2次大戦終結、日本敗戦、シベリア抑留。

1951年 サンフランシスコ講和条約(ソ連参加せず)、南千島の領土問題、日米安保条約。

1991年 ソ連崩壊、92年ウラジオストク市外国人に全面開放。

家族写真(大正5/1916)年

左から堀江萬代、平田さと、堀江正三、直造

堀江商店展示写真(大正2/1913年)

浦潮史料1 左上は渡航した頃の、右上は40歳頃の直造、左下は萬代

(3)浦潮の日本人社会の特徴

浦潮はこんな街で、日本人の暮らしはこうだった。

(イ)19世紀末から浦潮は地の利を生かして貿易や商業が急速に発達し、周辺から流入した人々が民族、国籍を問わず一緒に近代的市民社会を築いた、自由闊達な港町だった。

(ロ)日本人は個人が自発的に渡り、初めは零細な個人商店や職人達による消費財の輸出入やサービス業が中心で、写真屋、時計屋、洗濯屋、仕立て屋、料理屋などが多かった。

(ハ)日露戦争以後は比較的大きな貿易商や工場ができ、自由港制度廃止後は現地生産の精米工や飲料水製造業等が生まれ、市場経済が発達した。居留民会や商工会、ロシア語学校、小学校、邦字新聞「浦潮日報」などの日本人組織が、ロシア側の商業団体や沿海州政府とも窓口があり交流した。

(ニ)1918年頃から革命とそれに続く国際干渉戦争「シベリア出兵」の影響で街は混乱し、友好や貿易は困難になった。日本居留民は日本軍と白軍に協力し、商人達は兵站の役割を担った。隣人であり顧客でもあった市民どうしの関係は悪化し生活や営業を続けることは困難になり、日本人は引揚げて1937年には皆無に等しくなった。

(ホ)1922年のソヴィエト政権成立後、1920年代後半以降日ロ(日ソ)両国は断絶、敵対の歴史を辿り、浦潮は閉鎖された軍港都市になり、居留民の歴史は忘れられた。

(4)どんな史料を遺したのか。

祖父、祖母、父は三者三様の体験をする中でそれぞれの特徴ある史料を遺した。

堀江直造(1870-1942)

堀江直造は、舞鶴藩で小姓を勤めた父親と10歳で死別し母親と妹と共に舞鶴を出て大阪の商家で働いた。22歳で浦潮へ渡航し、母と妹は京都のさる家に住み込んだ。直造が浦潮で初めての日本人組織「日本人倶楽部」を初代貿易事務官の寺見機一らと共に立ち上げた頃は草深い開拓期であったが、その後人口も増え、浦潮の発展に伴って直造も種々の役職につき一家の暮らしは物心共に良くなった。

しかし革命運動の影響が極東にも及ぶ頃貿易にも支障が出るようになり、併せて反革命側を応援した日本軍に物資を供給したが代金回収できず、多大な損失を受けて日本に引揚げた。その後は舞鶴藩邸で執事をして終わった。

次のような史料を遺した。

日記(1916年~1918年)

初めは平穏に商売が続いていた頃の現地の暮らし、日用品やリンゴの仕入れで帰国したことなどが書かれ、1917年頃から革命の影響で輸送やロシア政府の輸出入為替禁止の法令で貿易が困難になり解除運動に奔走したこと、出兵を再考するよう日本政府に陳情に来た事、ロシアの商工業者との交流が述べられ、1918年からは日本総領事館に頻繁に出向き、日本軍の駐屯に協力した過程が詳細に書かれ、「石戸商会事件」の現地の証言とも云える記述もある。

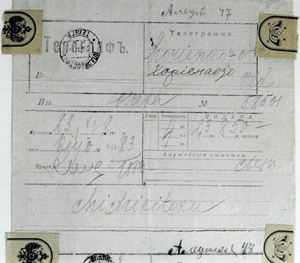

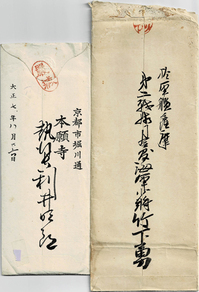

手紙、葉書、電報

手紙は日本の日露協会会長や京都の西本願寺からの協力の要請、出兵が本格化すると日本軍将校からの戦況や駐屯に関する御礼が中心で、絵葉書の写真には街の様子が見られ、双頭の鷲のシールのついた電報は私信だ。

1916年の葉書と手紙の宛名

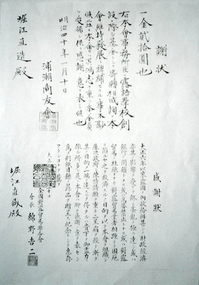

写真、表彰状、感謝状、契約書

写真は居留民仲間や要人、菊地総領事、堀江商店の商品など。表彰状、感謝状は日露貿易への尽力や露語学校への寄付、日赤への奉仕などについてである。契約書は明治32年に西澤商店から財産を引継いだ時の公証人役場の公正証書。

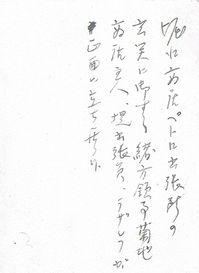

メモ類

浦潮や帰国後読んだ短歌・俳句の雑詠。

堀江萬代(1876-1944)

堀江萬代は、19歳で浦潮の直造のもとに嫁ぎ、現地の暮らしに溶け込んだ。直造の仕事を支えながら、居留民仲間と付き合い、店員の世話をし、日本赤十字社のボランティア活動や居留民会婦人達とバザーなどをした。

日記(1908年~1910年の断片的な記録)

主婦の目線で見た明治の浦潮の様子、居留民仲間や店の中国人店員らとの交流など日々の暮らしが、和綴じに達筆な毛筆で書かれ、ユーモラスで暖かい筆致である。日本からの船を心待ちにし、出入港の度に客人の動向や情報を記した。直造の公的活動とはまた違う"萬代の浦潮"があった。

写真、手紙、表彰状、土地の売買契約書

日赤や家族、日本の身内のことなど。土地売買契約書にもアレウツスカヤの住所がある。

カムチャツカの堀江商店出張所

雑詠メモ

帰国後の浦潮への想いなどを詠んでいる。

堀江正三(1898--1963)

堀江正三は、直造の実妹の三男で、5歳の時に子供のなかった直造夫婦の養子になった。3歳頃から京都と浦潮を往復し、浦潮の日本小学校、早稲田中学を経て東京外語ロシヤ語科に入学した。1919年に卒業後直造の仕事を手伝った後、ペトロパブロフスク・カムチャツキーに堀江商店出張所を出したが1922年に引揚げた。

幼い頃から慣れ親しんだロシア語が堪能だっただけでなく、ロシアの文化や国民性等あらゆるロシア的なるものを生活と学校の両方で学んだ。カムチャツカ撤退後も引続きロシアでの就職を望んだが叶わなかった。1926年に朝日新聞大阪本社編集局に就職し定年まで務めた。表面的にはロシアと無縁になったがロシアへの想いは残った。他の2世達も、経済的基盤を整えるのが主だった居留民1世よりもより深いロシア理解があっただろうが、その後の彼らの足跡はあまりわからない。

日記(1923年、1924年)

京都で暮らしながら、浦潮の想い出、ロシア関係の就活(外語の先輩を頼って満鉄調査部や三菱亜港出張所、大連図書館等)、翻訳を試みたことなどをロシア語を交えて記す。

ロシアからの絵葉書

ロシア各地の友人等からの便り。

その他

写真(ロシアの友人や外語時代)、名簿、蔵書、レコード。

家族ぐるみの交際のあった大河内門三郎氏(1856--1943)は和歌山藩士で、大阪貿易語学校でフランス語を学んだ後、極東ロシアの奥地に入り交易しながらロシア語やギリヤーク語を習得し、その後税官吏を経て日本陸軍の通訳、樺太国境画定委員を務められた。その時の史料をいただいた。

サハリン全図、コルサコフの地図(明治37年と39年樺太庁発行)

日露戦争時で、日本人商店や公共機関名が書き加えられている。

樺太国境画定委員の辞令や身分証明書、ロシア側の委員名、軍事郵便。

パスポートやビザ、日本統治下の樺太の風物や現地民族の絵葉書、ルーブル紙幣など。

100年前のロシアでも様々な暗雲はあったが、民衆はより良い生活を求めて働き協力もした。そこにどこかあっけらかんとした明るさを感じ、本来の民衆交流の姿を私は想った。不合理や戦争にも負けず頑張った普通の人々の姿を、史料の行間から掬したい。

堀江満智著、左近毅監修・解説『遥かなる浦潮 ~明治・大正時代の日本人居留民の足跡を追って』新風書房、2002年(電子書籍kindle版でも読めます)。

堀江満智『ウラジオストクの日本人街 明治・大正時代の日露民衆交流が語るもの』ユーラシアブックレットNo.73(2005年)、東洋書店。

「会報」No.43 2022.6.15 会員報告

舟川 はるひ

ここに紹介するのは、長谷川海太郎(かいたろう)(1900--1935)と私の親族との関わりの些細な記録である。函館日ロ交流史研究会の方々にとっては海太郎よりもその弟達―ロシア文学者である三男、濬や「デルスウ・ウザーラ」を翻訳した作家、長谷川四郎―の方に関心があるに違いない。海太郎は函館とは縁があるが、ロシアと直接縁がある訳ではないので、海太郎の話題は函館日ロ交流史研究会でわざわざお伝えするほどの話ではないと私も考えていた。しかし濬や四郎の兄のエピソードも面白いと倉田有佳さんがおっしゃって下さったので、ご紹介することした次第である。海太郎については、説明の必要もないであろうが、一応略歴をまとめておきたい。

海太郎は1900(明治33)年、当時『佐渡新聞』のジャーナリストだった長谷川清の長男として新潟県佐渡郡(現:佐渡市)に誕生した。1902(明治35)年に清が『北海新聞』の主筆となったのを機に函館に移住し、同地の小学校、中学校に通った。1920(大正9)年、渡米し現地の大学に入学するが中退。放浪生活を経て4年後に帰国した。

1925(大正14)年、雑誌『新青年』に日本移民の生態に取材した〈めりけんじゃっぷ〉ものと呼ばれる連作コントを発表し、一躍注目を浴びた。海太郎を引き抜いた『中央公論社』は、彼に欧州旅行の機会を与え、その見聞録を出版する企画を立てた1。

1928(昭和3)年3月、中央公論社の特派員となった海太郎は妻和子とともに東京を出発、下関→釜山→ハルビン→モスクワ→ロンドン→パリ→ブラッセル→アムステルダム→コペンハーゲン→オスロ→ストックホルムという行程を経て、同年8月ヘルシンキに着いた。ヘルシンキで夫妻を迎えたのが当時フィンランド代理公使として同地に赴任していた私の祖父、郡司智麿とその妻、操だった。以下は、操が後年息子の嫁(私の母)に語った話の又聞きである。

ストックホルムの公使館から日本の作家夫妻がヘルシンキに向かうと連絡を受けた智麿はヘルシンキの波止場で二人を出迎え、公使館に案内して夕食をご馳走した。海太郎はフィンランドの「田舎」が見たいと言い、智麿に助言を求めたという。操は食後三味線の演奏を披露して喜ばれたそうである2。

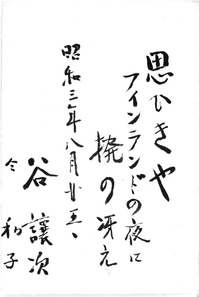

【写真1】は、智麿のゲストブックにあった海太郎の句と夫妻のサインである3。本名ではなく、ペンネームでサインしたのは、この旅行が谷譲次としての仕事であるという意識の反映だろうか。「思ひきやフィンランドの夜に撥の冴え」にある「撥」とは操の三味線のそれであることは間違いない。三味線の演奏に対する礼を述べた句と見てよいだろう。

【写真1】ゲストブック

【写真2】は、智麿のアルバムにあったこの日の写真である。椅子に座っているのが操で、右が海太郎、左が妻の和子である。操は初対面の二人に対して、「華やかな雰囲気を纏った背の高い美男と、小柄だがいかにも才気煥発な女性」という印象を持ったそうだが、確かに写真からもそのような雰囲気が漂っている。

1929(昭和4)年6月、1年3ヶ月に及んだ欧州旅行を終えて帰国した海太郎は、その4ヶ月後、谷譲次名で『踊る地平線』を中央公論社から刊行した。同書には「奥の細道」と題した章があり、ヘルシンキの北東350kmのサイマ湖周辺まで足を伸ばしたことが書かれている。2日の予定を5日に延期しても去るのが名残惜しい気がしたというから、二人はフィンランドの田舎を気に入ったようだ4。

【写真2】

ヨーロッパ旅行の前後から海太郎は谷譲次、林不忘、牧逸馬の三つのペンネームを使い分けて旺盛な作家活動を開始した。その超人的な仕事で得た大金で、彼は鎌倉小袋坂に豪邸を建てた。しかし過労が祟ったのか、1935(昭和10)年海太郎は自慢の豪邸で急死する。35歳の若さであった。

成金趣味と揶揄されたその豪邸は彼の死後まもなく売り出され、ある資産家に買い取られた。私の母は、6年後その豪邸に足を踏み入れている。母は1941年(昭和16)年11月に札幌市立高等女学校(現:札幌市東高等学校)から鎌倉女学校(現:鎌倉女学院)に転校したが、同じクラスに偶然その資産家の娘がいたのである。彼女に誘われて自宅に遊びに行った母は、そのあまりの豪邸ぶりに度肝を抜かれたが、もとの持ち主の名を聞いて納得したという。

2011(平成23)年の秋、私は函館市文学館を訪れた。文学館で展示されている郡司成忠5のブロンズ像を見るためだったのだが、偶然にもその時文学館で海太郎の企画展が開催されていた。当時の森武館長に、海太郎と親族とのエピソードを語ったところ、興味を示して下さったので、同年12月写真【1】と【2】を同館に寄贈した。今後海太郎の企画展が開催される時には展示して下さるのではと期待している。

1 川崎賢子『彼らの昭和―長谷川海太郎・潾二郎・濬・四郎』白水社、1994年、pp.9-10。

2 操は、三味線の名取りだったので夫の赴任地で度々演奏を披露した。

3 郡司智麿の遺品に、ヘルシンキ駐在中公使館を訪れた人々のサインを集めたゲストブックがある。

4 谷譲次『踊る地平線』岩波文庫、1999年、p.312。

5 明治時代に千島探検を行なった海軍大尉。郡司智麿はその長男、私は曾孫にあたる。

「会報」No.43 2022.6.15 会員報告

小山内 道子

はじめに

1990年、アレクサンドロフスク・サハリンスキー出身のニコライ・ヴィシネフスキーの最初の職場はポロナイスク市(旧・敷香)行政府だった。まだ残留日本人や日本語が堪能な朝鮮人が健在だった。彼らとの交流でオタスやボリシコの思い出話などを聞いて樺太時代のサハリンの歴史に興味を募らせ、資料を収集した。最初の成果は概説書『オタス』(1994年)となった。ヴィシネフスキーが次に取り組んだのはサハリンでも既によく知られていた大横綱大鵬の父親・ボリシコの足跡だった。「マルキィアン・ボリシコ」という論文となり、『サハリン州郷土博物館ビュレティン』に掲載されたのは1995年である。この論文は短縮版が小山内の翻訳で『文藝春秋』により「大鵬の父親サハリンに死す」のタイトルで掲載された(2001年5月号)。

2014年、ポロナイスク市は盛大な開基145年記念祭を行った。これに合わせて大鵬幸喜の生家跡が公園として整備され、大鵬銅像が建立された。ヴィシネフスキーはこれを記念して先の論文に加筆、大鵬の伝記を加えた大著『チェルペーニエ―ボリシコ・納谷ロ日ファミリーの驚くべき物語―』をポロナイスク市の協賛を得て刊行した。≪ТЕРПЕНИЕ≫とはロシア語で「忍耐」の意だが、ポロナイスク市が面しているチェルペーニエ湾を指す。これはオランダの探検家M.H.フリースが1643年7月25日、この湾に差し掛かった時、濃霧と悪天候のため8月5日まで航行できず、ひたすら忍耐して天気の回復を待ったという故事に由来するという(1)。当初は岬をチェルペーニエ岬と呼んだが、次第に湾全体にもこの名がついた。樺太時代はタライカ(多来加)湾と呼ばれた。大鵬が自己の相撲人生の座右の銘として「忍」を掲げていたことにも懸けたタイトルである。

本稿は私が翻訳を終えている≪ТЕРПЕНИЕ≫を下地とし、私の許にある資料などで構成する。ロシア語文献、1925年の革命委員会の政策に関する資料はヴィシネフスキーが挙げている資料を参考までにそのまま記した(2)。

ポロナイスク市ボリシコ家跡地の公園に建立された大鵬銅像(小山内撮影)

2014年8月15日除幕式の日に

ボリシコ一家のサハリン移住

≪ТЕРПЕНИЕ≫は大鵬のルーツを歴史的に検証するため、国立サハリン州歴史文書館(ГИАСО)の資料を初め、様々な資料を駆使して執筆された。前半は主に大鵬の父親マルキィアン・ボリシコの生涯を中心に書かれている。

1890年代末、マルキィアンが10歳の頃、ボリシコ家は広い農地を求めてウクライナのハリコフ(ハルキウ)東部のルノフシィーナ村を出て、オデッサ(オデーサ)港から義勇艦隊に乗り、極東のザ・キタイシィナ(中国後方地方)へ集団移住した。移民が到達したウスリー鉄道沿線の中心都市イマン駅北部の開拓地はまともな道路もない未開の原野と森林地帯だったため、故郷に戻る人も多かったという。ボリシコ一家もこの開拓地を離れ、ニコラエフスク・ナ・アムーレ地方を経てサハリンへ渡り、最初はウラジーミロヴォ村、その後クラースヌィ・ヤール村に落ち着いた。19世紀末のウクライナから極東への移民はロシア帝国がアイグン条約、続いて北京条約によってアムール州と沿海州を獲得、ロシア帝国に併合したことにより、人口希薄のこの地方へ移民を奨励し、特典を付与したことによる。そのころウクライナでは農村人口の増加と土地改革による農民の窮乏化のため、多くの農家が政府奨励の移民へ応じたのである。1878年にオデッサ港からサハリンまで航行する義勇艦隊の運行が始まったことにも呼応する。統計によると19世紀末ルノフシーナ村の属するポルタヴァ県から極東へ移住した農家は4万2千所帯に上る(3)。

ボリシコ家ルーツの証明

ウクライナが日本で有名になったのは1986年のチェルノブイリ原発事故以来であろう。ロシアによるウクライナ戦争が始まってからは、折々「横綱大鵬はウクライナ出身だったそうだ」と話題に上ることがある。これは単なる噂ではない。確実な資料をヴィシネフスキーが発見、≪ТЕРПЕНИЕ≫に原文が掲載されている。

「私、ボリシコ、マルキィアン・カルポヴィチは1885年1月3日、ポルタヴァ県コンスタンチノグラート地区ルノフシィーナ村で生まれました。出身民族はウクライナ人です。両親は農民でした。サハリンには1894年、移住者としてやって来て、最初はウラジーミロヴォ村に、その後クラースヌィ・ヤール村に住んでいました。サハリンで両親は農業に従事していましたが、私は長年にわたり数々の鉱山調査隊で、労働者、また案内人として働きました。ロスロフツェフ、ポレヴォイ、プシカリョーフ遠征隊で働いたのです...」(4)

これはマルキィアン・K・ボリシコが最晩年に守衛として勤めていたサハリン州郷土博物館アーカイブの個人ファイルに残されている自筆の履歴書である。因みにボリシコは大変達筆だったといわれるが、この履歴書も美しい筆跡である。

北サハリンでは日ロ戦争後、石炭・石油埋蔵地探索の鉱山調査隊が多く組織された。ヴィシネフスキーはボリシコが名指した鉱山調査隊の名簿を調べたが、ボリシコの名を確認できなかったという。ボリシコ家についてはアルヒーフに両親、兄弟姉妹の名前、生年月日等が残されており、マルキィアン以外は皆勤勉に農業に従事し、かなり豊かな安定した生活を築いていた。マルキィアンだけは農業を嫌って商売の道に進んだ。行商から始め、様々な活動を経て、州都アレクサンドロフスク(日本呼称・亜港)で有数の商家サゾーノフ家に出入りしてサゾーノフ家のビジネスの一端を担うようになる。1915年、戸主アントン・サゾーノフが結核で死去した後、寡婦のマルガリータと結婚、1919年には長女ニーナを儲けている。1920年、日本軍が北サハリンに軍政を施くと、物資調達や情報提供などで日本軍と関係を深め、このことから社会的に名が知られ、経済的にも大いに潤ったと思われる。しかし、1925年、日ソ基本条約締結により北サハリンの日本軍撤退とソヴェート政権移行が決定すると、日本軍、日本人と何らかの関わりのあった人々は、ソヴェート政権の報復を恐れ、様々な形で国外へ脱出して行った(5)。ヴィシネフスキーは主な人たちの名前を挙げているが、本稿ではボリシコを主に私がかつて翻訳書、論稿などで関わった少数の人たちに限って見ていきたい(6)。

マルガリータ・サゾーノヴァと娘たち

白い服がニーナ 1925年頃

2001年 筆者がニーナから譲り受けたもの

マルキィアン・ボリシコとニーナ

北サハリンにソヴェート政権が成立する前の段階でフィリップ・シュヴェツと若い妻ゾーヤ・シュヴェツはハルビン経由で函館へと去って行った(7)。ペトロフスキー一家は日本軍の配慮により、軍の砕氷船で小樽港へ脱出、長崎を経て香港へと渡って行った(8)。

マルキィアンは、ソ連政権下では非常に多くのものを、いや全てのものを奪われるのではないかと予感し、1925年3月に日本人たちと共に北サハリンを出ていく決心をした。日本軍政部から日本入国の正規のビザを出してもらったマルキィアンは馬車に家財を積んで当時両親が住んでいた内陸部に位置するルイコフスコエ経由で樺太へと出国するのである。

筆者は2001年、べリャーエフ氏の紹介により、モスクワでマルキィアンとマルガリータ・サゾーノヴァの娘、1919年生まれの大鵬の異母姉・ニーナ・マルキィアーノヴナ・サゾーノヴァに会って話を聞いた。

ニーナ・マルキィアーノヴナ・サゾ―ノヴァ

(モスクワの自宅で 小山内撮影 2001年)

1925年、6歳だったニーナはその時のことをよく覚えていた。父親はニーナを馬車に引っ張り上げて、自分のそばに座らせると、すぐに馬車を出発させた。二人を母親マルガリータと5人の娘たちが黙ったまま見送った。と突然、娘たちの一人・リーダが愛馬オルリクに飛び乗り、二人の乗った馬車を追いかけて来た。ニーナにはリーダがずいぶん長いこと、何キロも走ってきたように思えたが、ずっと何度も叫んでいた:「マルキィアン!あそこへ行って、一人でニーナをどうするつもりなの? 私たちはここに一緒にいるべきだわ!」マルキィアンはとうとう耐えられなくなって、馬車を止めた。そして、ニーナをリーダに渡した。父親はそのまま馬車を走らせて去って行った。それが父親とニーナの永久の別れとなった。二人はもはや二度と会うことはなかったのだ。マルキィアンがその後樺太で築いた日本人・納谷キヨとの家庭で生まれた兄弟たちと会うこともなかったのである。ニーナの思い出の中で父はやさしくて、とても背が高い人だった。ニーナは父と話すときはいつも頭を持ち上げて話していた。マルキィアンはニーナを甘やかしていて、出かけると必ず色々なおみやげを買ってきてくれた。ニーナは父と一緒にルイコフスコエのおばあちゃんのところへ行ったことを覚えている。おばあちゃんの焼いてくれたピローグがとても美味しかったことも。

ボリシコを上敷香まで送ってくれたのは彼の使用人だったパーヴェルとグリゴーリーだった。二人はそこで別れてアレクサンドロフスクへ戻って行った。その後のボリシコの生涯の詳細については割愛する。最初大泊で暮らし、北海道から渡ってきて大泊の洋裁店で働いていた納谷キヨと1927年頃結婚、その後敷香へ移住して大きな屋敷を構え、牧畜業などを経営、成功して「ボリシコさん」として知られていた。横綱大鵬となる幸喜はこの敷香でマルキィアンとキヨの3男として1940年5月に誕生している。1945年8月のソ連軍侵攻後の引揚では、納谷キヨ一家と離れて日本軍諜報部に徴用されていたマルキィアンは、家族と合流することが出来ずに一人ソ連領となったサハリンに残されたのであった。

ソヴェート政権樹立後の北サハリン

日本軍が北サハリンから撤退した1925年5月14日以前に、サハリン・アレクサンドロフスク市にはR.シシリャンニコフを議長とする革命委員会が創設され、任務遂行に取り掛かっていた。

最初の課題は、大衆にソヴェート的規律を浸透させるために有能な働き手を有する機関を形成し、全般的に政治的事業を進展させることであった。他に学校教育に関する教員の資質や教科書の問題、住民の医療保障を組織立てる重要な課題があった。

日本軍撤退の時期に「財産を有する者」が国外へ出ていったことが表面化し、日本軍と共に逃亡した人たちの名簿作成のための特別委員会が設置された。1925年6月5日、サハリン革命委員会の定例会議が開催され、国外へ脱出した人々と彼らの財産没収に関わる問題を審議した。ソ連邦ロシア共和国の法令に基づいて国境外へ脱出した旧亜港市民を50名と確定し、ソ連邦市民としての権利全てを剥奪すること、国外逃亡者の全財産を没収することを決定した(9)。

サハリン革命委員会のメンバー

前列右端がシシリャンニコフ

ペトロフスキー家、シュヴェツ家、ボリシコ家の財産没収について

この時期の革命委員会の決定は、当会会報No.37で紹介した亜港から脱出したペトロフスキー家とシュヴェツ家の財産没収について具体的に明言している。その資料をヴィシネフスキーはサハリン州国立歴史文書館で発掘している。

「この件とは別個に企業家F.ペトロフスキーの財産(家屋8戸、煉瓦工場、建物と貯蔵石炭を含む炭鉱)とD.シュヴェツの財産(家屋、倉庫の建物と貯蔵商品を含む店舗)の没収に関する指令が出された。革命委員会は、独特な決め方だが、没収した財産の事前差し押さえを行った。すなわち財産を所定の機関に引き渡すまでは現在それらを利用している市民の保有に委ねるという決定を行ったのである。」(10)

「7月7日のサハリン革命委員会の定例会議において、現在、会社「ミツビシ」の管理下にあるが、国外に逃れたペトロフスキー氏所有の馬を没収することが決議された。」(11)

サハリン革命委員会の会議でボリシコの名は何度も話題に上ったという。

1925年5月、サハリン革命委員会はウォッカおよびその他の酒類の登録に関する決定を早々に採択した。ワインおよびウォッカ等酒類の販売者になっている者は、3日以内に全製品の保有量をサハリン労農警察署に登録すべきことが公布され、この決定を遂行しない違反者は密輸業者と見なされるとした。

マルキィアン・ボリシコ貯蔵のアルコール製品についての情報は提出された。しかし、これだけですべてが終わったわけではなかった。

10月16日サハリン革命委員会は、定例の会議で、またそれ以後の会議でも、ダリスピルト管理部長から申請された「市民ボリシコの所有するワイン工場の国営化について」検討した。1923年7月16日付全ロシア国民経済会議の議事録第356号及び1923年9月22日付極東革命委員会の決定に準拠して次の決定がなされた。

「市民ボリシコ所有の工場はすべての建造物と設備類と共に国有財産であるとみなし、ダリスピルトに引き渡される」(12)

このワイン工場の国有化の決定に対して誰一人反対する者はなかったが、ただ一人異議申し立てを行ったのはボリシコの妻であり、共同事業者でもあったマルガリータ・サゾーノヴァだった。

1925年12月11日、サハリン革命委員会の会議において「市民サゾーノヴァ・ボリシコのワイン工場に付属する建造物としてあやまって登録された倉庫の返還を求める請願書」の審議が行われた。物怖じしないマルガリータには明らかに勝算があったようだ。サハリン革命委員会は結論として以下のように倉庫の移動の決定を行ったのである。

マルガリータ・サゾ―ノヴァの財産について

1 倉庫を国有化する財産の目録から除外する。

2.倉庫の所有者には2週間の期限内に倉庫を所有の敷地内に移動させることを要求する。

3.市民サゾーノヴァ・ボリシコおよびボリシコの所有権を解明するため、この件は検察官にゆだねること(13)。

ボリシコの件に関する個所はサハリン革命委員会には1925年の最後の日に提起され、以下の決定が採択された。

「登録され、個人的に保有されているウォッカその他の酒類の廃棄処分について」の以下の決定が採択された。

「北サハリンにおける国家による酒類専売制の導入と共にアルコール飲料の私人による自由販売は禁じられている。そこで、市民リソフスキー、テレーギナ、ボリシコ、ザツェーピン各氏には、それぞれが保有するウォッカその他の酒類製品を国家酒類集積所("ゴスビンスクラート")へ引き渡すよう要求する。」(14)

しかし、マルキィアン・ボリシコは既にこの時はるか樺太へと逃れていた。従って事業は他の人たちが引き継いだのだ。そして1926年には1年間の一時休業を経てこのアレクサンドロフスク・ワイン工場は再びフル操業を始めたのである。

以上日本軍撤退後北サハリンの革命委員会が行った決定と措置に関しては文書が保存されており、国外へ去ったペトロフスキー、シュヴェツ、ボリシコの具体的な事業も明らかになっている。筆者がもう1点注目したのはボリシコが確かにワイン工場を所有していたこと、マルガリータを「ボリシコの妻であり、共同事業者」としていることである。モスクワのニーナ・サゾ―ノヴァの父称がマルキィアーノヴナとなっていることでも、ニーナが大鵬の異母姉であることは確認できる。ただニーナは北サハリンでボリシコの娘であることを秘隠しなければならなかったため、ボリシコの姓は名乗らず、父親の写真もすべて焼却したという。ただニーナは大鵬家にあるボリシコの唯一の写真にとてもよく似ているのである。

大鵬とウクライナ

2001年2月、ユジノサハリンスク駐在の北海道新聞記者藤盛一朗氏はヴィシネフスキーの論文に刺激され、大鵬の父親マルキィアン・ボリシコの故郷ルノフシィーナ村と地域の中心都市ハリコフを訪問し、ボリシコの生涯を「国越えて」という5回の記事で報告した。ウクライナでは既に大鵬の活躍と相撲は知られて顕彰されていたが、この記事も契機となり、駐日ウクライナ大使の大鵬相撲記念館(弟子屈町川湯温泉)訪問、大使の大鵬との交流なども伝えられた。2011年にはウクライナ大統領は自ら指令を発して大鵬に第3級「功労賞」を授与したのである。授与式は盛大に行われたが、大鵬はプーチン大統領に遠慮してこの件を喧伝しなかったようである(15)。

現在ロシア・ウクライナ戦争となり、ウクライナでの大鵬顕彰がなお盛んになるかも知れない。しかし、大鵬幸喜の生地が日本領樺太時代の敷香(現ポロナイスク)であることは変わりない歴史的事実である。しかし、130年を経た今、民族と生地の関係は複雑な様相を呈している。

マルキィアン・ボリシコ

大鵬家に残されている唯一の写真

註

(1) Высоков М.С. Голландские моляки у берегов Курильских островов и Сахалина // Западноевропейские мореплаватели у берегов Сахалина и Куриль-ских островов (XVII--XVIII вв.). Южно-Сахалинск, 2010, с.17.

(2) 小山内道子「大鵬幸喜(1940-2013―昭和の大横綱大鵬幸喜の生涯」、『新・日露異色の群像30』所収、生活ジャーナル、2021年、533~550頁。

(3) История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма(XVIIв.--февраль 1917г. ) М.1991.с.233,232.

(4)Архив Сахалинского областного краевеческого музея. Личное дело Боришко М.К.

(5) 倉田有佳「日本軍の北樺太占領末期に函館に避難してきたロシア人(1925年4月~5月)」『函館日ロ交流史研究会会報』No.37;同「日本軍の保障占領末期に北樺太から日本へ避難・亡命したロシア人(1924-1925年)」『異郷に生きるVI』成文社、2016年、を参照。

(6) 1926年、北サハリンから日本領敷香に逃れたD.ヴィノクーロフについてはヴィシネフスキー著・拙訳の伝記『トナカイ王』成文社、2006年(同『オタス』北海道大学大学院文学研究科、2005年)がある。

(7) 北サハリン亜港から脱出したペトロフスキー家の足跡については、会報No.37~No.39、で紹介。

(8) シュウエツ家については、清水恵「サハリンから日本への亡命者 ―シュウエツ家を中心に―」『異郷に生きる ―来日ロシア人の足跡』2001年、成文社;小山内道子「大鵬、マルキィアン・ボリシコ、ニーナ・サゾーノヴァそして函館ゆかりのシュヴェツ家について」『函館日ロ交流史研究会会報』No.34;グリゴーリィ・スメカーロフ/小山内道子訳「シュヴェツ家との出会い」『函館日ロ交流史研究会会報』No.35、を参照。

(9)(10)(11) ГИАСО. Ф. П-1 Л.34

(12) ГИАСО.Ф.П-1. Оп. 2. Д. 1. Л.107.

(13)(14) ГИАСО.Ф.П-1. Оп. 2.Д. 1. Л.128.

(15) 上記、註2に同じ。ページは特定しない、全般的に参照のこと。

*ГИАСО.の資料はヴィシネフスキーが≪ТЕРПЕНИЕ≫で提示しているものである。詳しいファイルの内容の提供を依頼したが、ロシアのウクライナへの軍事侵攻開始直後の依頼だったためか、返信は得られなかった。それに拠っての詳述は叶わなかった。

「会報」No.43 2022.6.15 会員報告

「会報」第42号では、デンビー商会番屋の支配人を務めた中嶋貞次郎を祖父にもつ会員、中嶋肇氏のよる「デンビー(Denbigh)商会と中嶋家」をご寄稿いただきましたが、現存する番屋実見のため、2021年11月21日(日)に見学会を開催しました。当日は、番屋の隣に祖父の自宅があり、そのすぐ後ろに住んでいた中嶋肇氏による回想のほか、現在の所有者である平石さんから、その後の旧平石造船所時代のことなどのお話を伺うことができました。

ペンキが塗られ、補強がされるなど変更された点はあるようですが、内部は当時の面影を残しているようでした。番屋のすぐ目の前は函館漁港で、すぐ眼前に海を臨む立地は、番屋に出漁を控えた漁夫が集まり、出航していく姿を彷彿とさせるものでした。(奥野)

デンビー商会番番屋前の風景

「会報」No.43 2022.6.15 活動紹介

長塚 英雄

一

戦前のロシア・ソビエト研究をリードした雑誌『月刊ロシヤ』(1935年(昭和10)7月1日創刊)の編集長を務めた茂森唯士は、1895年(明治28)4月2日に父・西村(茂森)與作、母・茂森ウエの二男・茂森唯次として熊本で生まれた。男の子の三人兄弟で学校の成績がよく「茂森三兄弟」として街の評判がよかったという。1913年(大正2)に熊本の五高(第五高等学校)に下級職員として採用され図書館に勤務、1917年(大正6)に種田山頭火と知り合う。茂森はロシア正教会の司祭、高橋長七郎の私塾でロシア語を習っていたが、山頭火はすでに1911年(明治44)、郷土文芸誌にツルゲーネフの「烟」を翻訳発表している。ロシア語の恩師・高橋長七郎のことを後年、次のように回想している。「高橋先生はニコライ正教会の牧師として、日露戦争前から、つい数年前まで約30年間、私の郷里熊本に在住され、日本では比較的信徒の少ない希臘正教の布教に従事していられたが、熊本では、本職の牧師としてよりも、ロシヤ語の先生として、又音楽の先生として却って有名であったやうに思う。(中略)僕が高橋先生に入門したのは、大正5年の頃であった。......当時私はトルストイやドストエフスキーなどのヒューマニズム文学に深く傾倒していたので、ロシヤ文学を根本的にやるには、どうしても露語に據らなければならぬという気持が、かねがね動いていたことを見逃しがたい。その頃、熊本市坪井の見性寺前の広場の一角にあった高橋先生のお宅に一週2回ほど伺って、見慣れない難かしい露語の習得にかかった。八杉教授の「露西亜語楷梯」や、松本苦味の「トルストイ露語読本」などを約2年間に牛の歩みのやうなまどろっこいテンポで、上げたのであった。」。エピソードとして、熊本にいた日露戦争のロシア人捕虜のなかに、「ソヴエ-ト文壇の重鎮として大作『対馬』を始め多くの日露戦争に取材した名著を出しているノヴィコフ・プリボイも交っていた。彼など当時から社会主義者として熊本捕虜仲間の赤化宣伝にあたっていたのである。」と回想のなかに書いている(『月刊ロシヤ』昭和12年2月1日)。

1919年(大正8)五高教授の佐久間政一の尽力で、文部省へ転任の辞令を受け上京する。夜は、東京外国語学校露語専修科でロシア語を学ぶ。新宿下戸塚に住んでいた茂森のところに突然、熊本にいた山頭火が家族を捨てて上京し、転がり込んできた。山頭火は日露実業新聞に「芭蕉とチェーホフ」という評論を書いている(井上智重著『異風者伝』)。東京外語学校修了後に、茂森は1918年(大正7)に創業していた日本評論社に就職、欧亜・通信・編集各局長を歴任した(『警察官友の会』資料による)。この出版社から茂森は、『ガンディ及びガンディズム』(1922)、『露西亜の見方』(1925)、『日本と蘇聯邦』(1934)などを刊行している。

1925年(大正14)3月に日露芸術協会が秋田雨雀、井田孝平、米川正夫、茂森唯士、淡谷袈裟二、金田常三郎、高橋晩成、中根弘、昇曙夢、蔵原惟人、澤青馬等が幹事会を構成し設立される。同会は、ロシア革命10周年祭に秋田雨雀、小山内薫、米川正夫三氏がソビエトから招待されて出席、トルストイ百年祭には昇曙夢が出席し、VOKS(ソ連対外文化連絡協会)の友誼団体の一つとして事業をすすめた。茂森も幹事として活動している。日露芸術協会は1926年(大正15)5月1日発行の『日露芸術』でピリニャーク歓迎号を特集し、茂森は「ピリニャーク氏と語る」を執筆、昭和4年4月1日発行の『ソヴェート芸術』創刊号(『日露芸術』改題)で、巻頭の序文「ソヴェート芸術に題す」を書いている。又、『文芸戦線』(文芸戦線社刊)1926年(大正15)5月1日号、6月1号、7月1日号に「トロツキーのプロレタリア芸術講話」を、『戦旗』(戦旗社刊)昭和4年11月号には「ソヴェート文化の発展」を書き、ナウカ社の『社会評論』1936年(昭和11)5月1日号には「日ソ問題を語る」テーマで「日ソ戦ふか?」を論じている。さまざまな雑誌論文にも意欲的に執筆している。

ニ

1934年(昭和9)6月25日に日露通信社を吸収する形で日蘇通信社が創立され、茂森は取締役に就任、翌1935年(昭和10)『月刊ロシヤ』が創刊され編集長として活躍する。創刊号はA5版の178ページ、30銭で発行され、巻頭のメイン企画は、「モスクワの今昔を語る」座談会で当時のロシア・ソビエトを知る第一人者7人を揃え、最初と最後に茂森が挨拶している。又、オピニオンリーダーとして、「ソ聯内政の核心」布施勝治(ジャーナリスト)、「ソ聯外交の弱味」稲原勝治(外交評論家)、「日ソ外交とソ聯への希望」大蔵公望(貴族院議員・ソ連研究家)3氏の力作を掲載している。このとき以来、茂森と大蔵公望の関係は緊密化しこの雑誌の常任執筆者となっていくことが注目される。しかし、雑誌創刊の挨拶や序文がなく、「編集後記」には、「わが社創業10周年の今日、日ソ関係は満ソ問題をも完全に内包して画期的に重大化した。(中略)面白く読めてしかも日本人として必要な正しい対ソ知識が掴める!そんな所を本誌はねらっているし、又今日我国に一番欠けているものがそんな雑誌であると確信する。」と基調をのべ、「何しろ手馴れない創刊号のことなので」「ページ割当が充分計画的に出来なかったため、色々欠陥を生じた」と反省の弁をのべている。

『月刊ロシヤ』における大蔵公望の主な論文は、創刊号「日ソ外交とソ連への希望」、16号「日ソ関係の新起点」、17号「日独協定と世界の新局面(座談会)」、33号「ソ連の国力を何う観るか」、43号「東亜債権の日ソの対立」(巻頭論文)、45号「ソ連を如何に観るべきか」、60号「国防国家としてのソ連」など力作が目立つ。大蔵公望(1882-1968)は、1927年(昭和2)の11月にソ連を訪問し、モスクワに9カ月滞在し、「ソ連の官庁、会社、協会等をしらみ潰しに訪問して」実情を調べ記録した。昼は官庁めぐりを中心に、夜は劇場で芝居やバレエを観て廻った。帰国後、『ソヴィェット連邦の真相』という一千ページの書を出版した。昭和9年、矢次一夫と国策研究会、昭和11年にはソ連研究団体の皐月会を起ち上げ、戦後は天羽英二、黒田乙吉、直井武夫、鍋山貞親、土居晴美らと二水会(毎月第2水曜日にソ連研究会)を主宰した。貴族院男爵議員、南満州鉄道理事、東亜研究所副総裁、拓殖大学専務理事、東亜旅行総裁、日本交通公社会長、日本自転車産業協議会会長などを歴任し、昭和前期における日ソ問題の黒幕的存在で大きな力をもっていた。

1933年日本国際連盟脱退、1936年日独防共協定、国家総動員法発令、1937年日中戦争、日独伊三国防共協定、1941年(昭和16)真珠湾攻撃、対英米宣戦、太平洋戦争という厳しい情勢の中で、1938年(昭和13)日蘇通信社は陸軍の庇護の下で活動、1939年(昭和14)『月刊ロシヤ』新年号の編集後記では「かかる情勢下に在って、当然反ソ反共の旗印を一段と高く掲げた。本誌編集の基調がここに重ねて強く、鮮明に彩色された。」と書かれており、2月1日号以降『月刊ロシヤ』の表紙トップに、「ソ連究明、反共先鋒」のスローガンを掲げる。ところが、1940年(昭和15)3月1日号からタイトルの上のスローガンは全面削除され、創刊5周年を迎えている。

三

茂森は、1940年10月23日建川美次駐露大使の着任に際し、大使秘書として日本を後にする。1966年(昭和41)に当時のモスクワ生活についてこう振り返る。「1940年の秋、わたしはモスクワの日本大使公邸に建川美次大使と二人きりで住んでいた。アルバート広場からクレムリン城の方向に走っているコミンテルン街の左側の、とっつきにあった日本大使公邸は、帝政時代モロゾフと呼ぶ木綿王が、四百万金ルーブルの巨費をかけて、愛妾に造り与えた豪壮華麗な建物で、邸宅と呼ぶよりも、ちょっとした宮殿の観があった。その宮殿に、大使が一階全部、秘書の私が二階ふた部屋使っても、まだ三階まで大小数室の空室があり、一階の奥にはウインター・ガーデンが作られ、南方の植物が繁茂していた。大使とふたりというのは、字義どおりには正確ではない。日本から和食と洋食の料理人のふた組の夫婦者がついてきていて、大使と私の食事をつくってくれていたし、また同じ屋根の下には、ロシヤ人の使用人が十数家族も住んでいた。だが、彼らはほとんど公邸の地階に居住していたし、ひととおり身の上話など聞いてしまえば、もう共通の話題とてなかった。長い秋の夜、飲み相手、話し相手は、相も変わらず大使と秘書の私の二人きりであった。」(『絵で見る幕末日本』(訳者のことば)茂森唯士訳、講談社学術文庫)

当時の松岡洋右外相は、東郷駐ソ大使に代わって元陸軍中将の建川美次を大使に任命、建川大使はソ連研究家の茂森唯士を大使秘書にし、新たな対ソ外交を展開することになる。着任早々、モロトフ外務人民委員は、11月18日に建川駐ソ大使に、日本が北樺太の利権を解消することを条件に、日ソ中立条約を提案する。しかし、モスクワにおける日ソ交渉はなかなか進展しなかった。日ソ中立条約の調印までの経緯について『日ソ外交関係史 第二巻』(エリ・エヌ・クタコフ著)でソ連側からの視点でみると次のようになる。

「四月九日と十一日の松岡と外務人民委員(モロトフ)の会談は、双方の立場を調整するにいたらなかった。(中略)松岡はついに折れて、北サハリンの放棄にたいするかれの承諾を日本の政府および世論が容認するよう、最大限の努力をすると約束した。(中略)松岡のモスクワ出発の前日、4月12日になって、双方はようやく協定へこぎつけた。1941年4月13日、日本とソ連のあいだに中立条約が調印された。」そして、両国は条約を次のように位置付けていると分析している。「日本軍統師部は、日ソ中立条約を、政府の戦術的駆引きと見た。関東軍司令官梅津美治郎将軍は、1941年4月末、兵団長秘密会議で、この条約を、「日独伊三国条約を強化するという立場からとられた、まったく外交的な措置」と評価し、「将来この条約から実際的な成果」を得るために、ソ連にたいする「軍事行動準備をけっして少しでも弱めてはならないと訓示した。」と日本側の考えを解読し、一方で「日ソ中立条約は、ソ連にとって、二正面戦争の脅威を少なくした。この条約の締結は、侵略勢力の行動範囲の制限をめざす一連の措置の一環として、ソビエト外交の成功であった。日ソ中立条約はある程度、日本の軍国主義者を抑制する役割を果たしたのである。」とソ連側は意義づけた。

松岡外相、建川大使らの努力は、1941年5月21日、東京において批准書の交換がおこなわれることによって実り、ソ連政府への約束を果たしたことにもなる。その陰には、茂森らの大使館スタッフの奔走があった。

任務を終え1941年6月末に帰国した茂森は、独ソ戦開戦直後でもあり、200回以上の講演会に駆り出された。茂森は、建川大使と日ソ中立条約の評価についてこう述べている。「大使は赴任後半年にして一つの重要な歴史的ともいふべき使命を果たされた。昨春の日ソ中立条約の成立がそれである。......建川大使が苦心し努力された基礎工事と御善立てがその前提をなしていることを否定する者は一人もあるまい。」「想へばこの条約の成立に際して、スターリンがモスクワ駅頭に型破りの歓送をもって松岡外相を見送ったのも理由のないことではなかった。」と日ソ中立条約の意義の重大性をスターリンは行動で示したという。(『月刊ロシヤ』昭和17年5月1日号)

四

茂森は、日蘇通信社取締役兼主幹、北支軍司令部参謀部嘱託、北方懇話会常任理事としてさまざまな活動に関与し、終戦を迎えることになる。1946年(昭和21)戦後初の衆議院選挙、1947年(昭和22)総選挙に社会党から立候補して落選、1949年(昭和24)に世界動態研究所を主宰、人権擁護調査会常任理事などの活動をすすめ、1955年(昭和30)3月に産経新聞論説委員に就任、実業之日本社から『ソ連の粛清』を出版(1956年9月)、自由と民主主義に対する厳しい論陣を強めていくことになる。

1960年8月6日~9月6日にモスクワ日本産業見本市視察経済使節団に、産経新聞論説委員として参加、建川大使に同行して以来、20年ぶりのロシア渡航である。この使節団は、モスクワにおいて、外務省・通商産業省指導、ジェトロ実施になる「モスクワ日本産業見本市」が開催されるのを機会に、日ソ協会(石橋湛山会長)、日本国際貿易促進協会(山本熊一会長)、日本国際貿易促進地方議員連盟(大久保重直会長)の三団体が共同で編成したもの。日ソ協会90名、国貿促63名、国際貿促議連113名、事務局20名の総勢286名で32日間にわたり、シベリアを経由し、ナホトカ・イルクーツク・モスクワ・レニングラード・キエフ・ハリコフ・ポルタワ・ソチ・スフミ・ハバロフスク等10都市を訪問した。この使節団の成功は、日露人事交流・ツーリズム・経済交流において画期的意義をもつものであった。20年間のソ連の変化について茂森は次のように語る。

「一つは、マルクス・レーニン主義の活発な議論が国民大衆から影を潜めてきたことだ。この前のときはよくソ連人からイデオロギーの問題で議論を吹きかけられた。こんどはたくさんの会談の中に、一回もそうした経験はなかった。......各都市を共通しての目立った変化は、各消費物資の店が増えたことである。国営百貨店もいたるところに増えている。......被服、食料、家具類などの量だけでなく、質と価格においても西欧諸国への遅れをとり戻そうと躍起である。」と印象をのべ、「両陣営が現在のような経済の生長の伸びをつづけてゆくかぎり、いつかは国際資本主義が国際共産主義にうちまかされる時期がくる」と結論づけたことは、ロシア革命後の困難と戦争時代の困難から大きく変化発展したソ連に強烈な感動をおぼえたからであろう。しかし、それは又、その後のソ連経済の停滞、自由と民主主義の問題から新たな視点が必要となる時期が将来する。

五

産経新聞論説委員の1950年代、60年代における茂森唯士のソ連研究は活発なものであった。とくに、彼の人生において大きな節目となった著作は、1956年の『ソ連の粛清―修正されたその歴史と全貌』(実業之日本社刊)である。本書を書くにあたっては、「ソ連の粛清の歴史は、とりもなおさずソヴェト革命と建国の裏面史でもある。それには露文、英文、邦文など広汎な資料の中から、歴史的事実を捉えることが何よりも必要であり、共産主義の赤いメガネや、反共の黒いメガネをすてて、素通しの肉眼で客観的に真相をつかむ態度が要求される。」と執筆する上での歴史観を明確にしている。

スターリンの個人独裁と集団テロは、彼の個人的資質にだけその原因を帰せるべきではなく、それを作り出したのは「七年にわたる戦争(第一次大戦)革命、内乱によって破壊と飢餓に追い込まれ、ついで大急ぎで強制的な工業化と農業集団化を強行し、破滅的な戦争(第二次大戦)と軍備競争に引きずりこまれたソヴェト国家の社会的緊張であった。しかもこれらすべては大きな犠牲と、厳格な規律と、大規模な弾圧を要求し、スターリンに独裁権力濫用の理由と口実を与えた」と断定した。さらに問題の重要な核心として次の点を強調する。「ソ連の社会主義建設は、人類史上にもめずらしい急速のテンポで成功したが、その建設の蔭には数千万の強制労働者の血と涙と汗の結晶が滲んでいる事実も見逃すわけにはいかない。この強制労働にたいして西欧側から反ソ宣伝の材料とされ、人道主義の名において、あらゆる機会に抗議が放たれた。ソ連国内においても,全国民の怨嗟のマトであった。」この著書において、茂森はソ連を厳しい目で見つめ直すようになった。

しかし、その4年後、モスクワ見本市経済使節団に加わり訪ソすると『"ハラショウ"の旅―ソ連見たまま』(1960年)に軟化した論文を執筆する。「もともとロシヤ人の国民性は、トルストイやチェーホフなどの小説を読んでもわかる通り、「お客好き」で善良素朴な愛すべき性格のもち主である。」とし、「ソ連は世界の共産化を戦争や革命の輸出、内乱によってではなく、平和共存の名による共産体制と資本主義体制の平和競争、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ等後進国の獲得をふくむ経済と生産力の競争、宇宙開発の優先競争などによって最後の勝敗を決しようと変わってきている。」という見方を披露している。

茂森は、1968年(昭和43)、『国民と警察』紙に、「共産世界の動向と日本」と題して次のようにのべた。ソ連の指導力の弱体化、共産主義運動の分極化、各国の自主独立、分極化、多元化、ソ連のインド、日本への接近政策などを指摘し、「米ソ、米中、中ソという大きな三大国の複雑きわまる関係のその接点に立っているのが日本です。......日本はどこにも敵をつくってはいけない。八方美人になれというのではありません。毅然としてやることはやりながら共存関係をつくっていく。ソ連との関係も要求するところは要求して、だんだん好転させていかなければならない。日米安保体制をひとつのバックボーンとして、周囲の国々と平和共存体制を深めて行く方向こそ、日本外交の進んで行くべき方向である」と主張した。

1969年(昭和44)、「新局面に立つ日ソ外交」と題して、外交評論家(このときすでにサンケイ新聞客員論説委員)茂森唯士として小冊子を出している。日ソの関係は、鳩山一郎の第二次復交から12年が経過したが、「その変化の底流を正しくみきわめてかかることが必要」と指摘し、次のように述べている。

「1960年の初め頃、彼(フェドレンコ駐日大使)は日ソ協会の第3回総会に出席して、その席上で演説して「日本は永世中立を守るべきだ。日米安保条約の如きはソ連や中共に対する侵略的な条約である。アジアの緊張を高めるだけだから、こういうものは廃棄すべきだ」と高飛車な意見をぶったのであります。当時は初代会長の鳩山前首相が死んで、副会長の北村徳太郎氏が会長代理をつとめていましたが、さすがにおとなしい北村さんもだまりかねて、そのあと立ち上がり「われわれは日ソ親善友好を目的にしてここに結集している団体だ。この席上で政治的なイデオロギーばりの演説をすることは甚だ場違いで迷惑だ」と反駁したことを記憶しております。」とのべ、ソ連の対日政策のカナメは「日本とアメリカの関係を離間して、中立へ、そしてソ連側に引き寄せたい」ところにあると分析している。当面の日本のとるべき方針として、「もちろん今日の日本は、好んで対ソ緊張を増大させるような政策をとるべきではありません。しかし、対立的、反日的要因については、あくまで日本の正しい立場と主張をつらぬくため、場合によってはソ連に対抗して常々の理論と政策を展開すべきです。但し日ソ貿易の拡大、技術交換、シベリア開発、安全操業其の他日ソの協力を促進する分野では、進んでソ連と手を握り、相互の利益を開発するにやぶさかであってはなりません。」と結論づけていることが印象的だ。

1970年(昭和45)、茂森は「ソ連の政治硬直と経済停滞」と題して、『国民サロン』誌2月号に次のように述べた。

「共産主義はソ連や中国のようなかつての歴史的・経済的に遅れた大国が、農業基盤の経済を工業国家に転換する過程においては、積極的な役割を果たした。また軍事大国化するうえでもプラスは大きかった。そのかわりそれは数百万の国民に流血の犠牲を強い、数億の国民に涙と汗のおびただしい犠牲を払わせ、その血と汗のうえに築き上げられるものであった。」という歴史的な総括にたった上で、ソ連共産党に次のような提言をした。

「第24四回共産党大会と、第9次5か年計画に進むソ連の指導者に臨みたいことは、共産主義体制は自由資本主義に歴史的に絶対優先しているという、前世紀的な神話からこの際解放されてほしいことである。そして日本を含む自由主義先進国が、どうして経済の発展テンポではるかにソ連を追い抜き、国民生活の水準がソ連よりも遥かに高く、また科学技術の分野で優位に立っているか、そのよってきたる体制講造上の原因を卒直に見直してほしいことである。」

茂森は、死去する半年前の1972年(昭和47)8月、清話会で講演し、その内容は機関誌『先見経済』に「日ソ・日中間題を解明する」と題して掲載されている。ここでは、日ソ平和条約・領土問題」と日ソ共同石油開発をテーマとして論じている。

「あくまで、北方四島を同時返還せよということで突っぱねるか、それともまず歯舞、色丹を段階的に返還させながら、残りの国後、択捉は継続審議にするという弾力的な政策をとるか。これは非常に大きな選択である。もし、四島同時でなければ平和条約を結ばないということになると、半永久的に平和条約は結べないことになるし、同時に国後、択捉だけでなく歯舞、色丹も返ってこなくなる危険性が濃厚である。というのは、ソ連という国は戦争でとった領土を平和的に返すことなどありえないという考え方を強くもっているからである。」日本政府(安倍内閣)の方針を半世紀前の1972年段階で茂森は主張していたことになる。又、「日本にとってはどうしても資源を多元化しておく必要が生じており、これが政治の一つの目標になってきている。ことに、中近東から輸入できなくなった場合においては、わずか二~四日でソ連の石油が入ってくるというのは大きな支えである。そういう意味でも、日本のように資源の乏しい国には、貿易上、経済上の要求からこの日ソ共同開発という問題が出てきているわけである。」と日ソ経済交流の意義を説いている。領土問題と石油ガス問題における茂森の先見性は言うまでもない。

六

このように、茂森唯士の論説を見ていくと、一般に、「左翼→転向→右翼反共ジャーナリスト」というレッテルがみられるが、それは不正確である。彼の論調には常にロシア・ソビエトを見守り続ける愛情が感じられるとともに、ソ連批判も右翼イデオロギー的というよりは極めて常識感覚からの批判である。今日でいえば、ソ連共産党が崩壊したわけであるので、ソ連共産党の大国主義、ソ連社会主義の硬直した官僚主義と誤った政策に対する辛辣な彼の批判は正解であったと云わなければいけない。

1966年(昭和41)、建川大使秘書として滞ソ中にモスクワの古本屋で発掘した『幕末日本異邦人の絵と記録に見る』(エメエ・アンベール著、茂森唯士訳)を東都書房から出版、のちに2004年講談社学術文庫から再出版されている。

晩年は、ソ連研究家として、本の出版や翻訳、論文の執筆、講演などをおこない、1973年(昭和48)2月5日、78歳で死去した。

〈参考文献〉

『月刊ロシヤ』日蘇通信社(昭和10年7月1日号~19年12月1日号)

井上智生『異風者伝:近代熊本の人物群像』熊本日日新聞社、2012年

エメエ・アンベール(茂森唯士訳)『絵で見る幕末日本』講談社、2004年

大蔵公望『大蔵公望之一生』大蔵公望先生喜寿祝賀委員会、1959年

尾瀬敬止『日露文化叢談』大阪屋号書店、1941年

木下信三『山頭火伝』古川書房、1983年

茂森和子・政『夢ありき。:脳性小児マヒの息子あっての人生ドラマ』SMI、2006年

茂森唯士『新局面に立つ日ソ外交』1969年

茂森唯士『先見経済』1387号(1972年8月)清話会

茂森唯士『ソ連の粛清』実業之日本社、1956年

茂森唯士「ソ連の政治硬直と経済停滞」『国民サロン』2月号(1970年)、国際政治経済文化研究会

『回想・日ソ親善のあゆみ』「回想・日ソ親善のあゆみ」編纂委員会編、日ソ協会、1974年

『国民と警察』昭和43年4月号(1968年)警察官友の会編

『社会評論』昭和21年5月号(1946年)、ナウカ社

『ソヴェート芸術 創刊号』日露芸術協会、1929年

『ソ連視察報告書(1960)』モスクワ日本産業見本市視察経済使節団実行委員会、1961年

『日露芸術』4・5月号、日露芸術協会、1926年

『"ハラショウ"の旅―ソ連みたまま―』日本国際貿易促進協会、1960年

『文芸戦線』第三巻第五号、文芸戦線社、1926年

『文芸戦線』第三巻第七号、文芸戦線社、1926年

「会報」No.42 2021.8.1 会員報告

中嶋 肇

最近、日魯(ニチロ)という言葉を聞かない。かつて函館の水産業を独り占めにした大会社だったが、ましてその競争相手であったデンビー(Denbigh)商会の名を知っている人もほとんどいなくなった。いれば90歳以上の人だろう。

そこでデンビーについて簡単に紹介してみたい。デンビーといえば、二人いるので多少紛らわしい。すなわち父親のジョージ(George)とその息子アルフレッド(Alfred)である。

ジョージ(上)とアルフレッド(右)

ジョージは1840年、スコットランド生まれのイギリス人であるが、漁業に取り組み、北洋に目をつけて、漁業権を得るためロシアに帰化した。最初、長崎、後函館とだんだん北上してカムチャツカに漁場を開き、鮭、鱒の缶詰工場を建て経営した。

ジョージは、長崎に本宅を構えたが(1)、函館に移住してして定住、1814年にハワイに移住し、1916年に同地で病没した。

ジョージの死後は長男(1880年生まれ)のアルフレッドが継ぎ、工場を拡張、電動機械を据え付けるなど、事業を拡大した。デンビー商会は、ウラジオストクのキタイスカヤ通りの一角に本店、漁業経営の本拠地である函館に支店を置いた。

デンビーは函館では、末広町に事務所(支店)、谷地頭に住居、湯川に別荘を持った。事務所は火事のため2、3か所移転したが、最後は八幡坂の中途にあった。終戦後は引揚者住宅に転用され、のち北海洋裁学院が使用していたが、2011年(平成23)に取り壊された。

函館の住宅は、市電谷地頭終点よりまっすぐ函館山の方へ進み、坂上がりになったところのすぐ右側にあったのだが、1934年(昭和9)の大火で焼けてしまった。当時、近所の人たちは、浜言葉で訛り、デンベイの坂とかデンベイの屋敷と呼んでいたそうだ。その後、郵便局の官舎があったが、今は個人住宅が建っている。湯川の別荘は、松倉川河畔にあったが、「ホテル御園」と変わり、後に「国の子寮」として使われていたが、これも今は跡形もない。

旧デンビー商会支店事務所(「漁り工る北洋」より)

デンビー一家、谷地頭宅の前で

前列右ジョージ・デンビー、その左が森高テシ。後列右端が、アルフレッド・デンビー

後列中央が中嶋貞次郎 川の別荘か?

そのデンビーと中嶋家は深い関わりがある。祖父中嶋貞次郎(1877年~1950年)は、奥津軽今別の出身だが、1897年(明治30)頃に来函した。何かの縁で巡り合い、函館でデンビー商会に勤め、北洋に行って鮭、鱒の捕獲に従事して、番頭にのし上がったのだ。

弁天台場の跡地、小舟町(現在は入舟町)の船入澗のすぐ前に家を建て(当時、小舟町45番地)、隣にデンビーの番屋を並設した(2)。デンビー番屋の建築は、1915年(大正4)頃らしい。北洋へ行く漁夫を、前金を払って集めて、番屋へ泊めて置き、そこから母船へ連れて行った。叔母の話によると、多いときは100人位いたそうだ。

ジョージは、長崎で森高氏の娘テシ(光ともいう)と結婚、四男一女をもうけた。のちに彼女はアンナ(Anna)と改名した。

デンビーが去る時に、祖父はいろいろな物をもらったようだ。ダブルベッド、1人用のソファー、等身大鏡付きのドア、表紙がグリーンの厚い地図帳、パーティー用のスープ皿、紅茶セットなどが祖父の家の2階に置いてあった。部屋を開けると正面に、ジョージ・デンビーの髭を生やした厳しい顔の写真が飾ってあり、行くたびに睨まれている気がした。鏡付のドアは、立派な物だったが、日魯の若い社員が集まって酒盛りをした時に、酔った勢いで持ち上げたやつがいて、落として鏡は割れてしまった。惜しいことをした。

地図帳は畳半畳、厚さ5cmぐらいの大きな本で、私が子供の頃は、その上で昼寝をしたものだ。保管してあった帳簿、ハガキ、手紙類などが柳行李いっぱいに詰まっていたが、私が高校生の時に、切手集めを始めたので、切手をみんな取りまくり、すべて捨ててしまった。

1954年(昭和29)の台風15号(洞爺丸台風)の時に、家の屋根が飛ばされて部屋中が水浸しになって使いものにならなくなった。デンビー商会に関する資料はほとんど残っておらず、博物館に一族の肖像画などが寄贈された時、関係者が「A・デンビーがなくなった際、遺品などの処理に立ち会ったが、その際日記や写真などは全て焼却した。非常に几帳面な人で綺麗に詳しく書かれていた。」という(参考文献1)。せめて祖父の家にあった資料が残っていれば、デンビー商会のことがもう少しわかったかも知れない。

このほかに、四角い大きなテーブルが3台、1台は家庭用に使い、後の2台は番屋に置いてあったので、子供の頃卓球台にして遊んだ。

番屋の奥には煉瓦で作った大きな炉があり、直径1mもある大きな鉄鍋が2つあった。これで食事を用意したのであろう。

デンビーから譲り受けた品々の多くはすでにないが、洋皿と番屋の看板が残されていたので、博物館に寄贈することにした。

現存する旧デンビー番屋(左) とその内部

デンビー商会番屋看板(左)と函館市末広町八番地デンー商会」の文字入り封筒

中嶋家が所蔵していたデンビーからもらった洋皿のセット。番屋看板と洋皿は、令和2年に筆者が市立函館物館に寄贈した。

デンビー家愛用の紅茶セット(市立函館博物館蔵)

私は1932年(昭和7)生まれなので、ジョージ・デンビーには会ったことがなく、白い髭を見ると、むしろサファイロフさんを思い出す。湯川から手製のジャムを持って売りに来ていた。何回か会ったが、優しい感じの人であった。(参考文献2)

アルフレッドも、多分うちへ来ていたと思うが、小さかったので会った記憶は全然ない。

当時はうちへ来る外国人を見ると、みなデンビーさんだと思っていた。

私の記憶になるが、3、4歳の頃、湯川にあったデンビーの別荘に行ったことがある。門を入ると芝生の庭があった。犬小屋の檻の前で写した写真がある。確かシェパードが2匹いたはずだ。玄関は真っ白なドアで、入るとすぐ右手にショーウインドーがあって、鮭、鱒の見本が大きな標本瓶に入っていた。その上に愛用の空気銃が飾ってあった。その銃は函館狩猟会の某氏が拝借していまだ帰らずとなっている。

中へ入ると大広間、ダンスパーティーをするため、リノリウムが敷いてあった。グランドピアノが置いてあった。叔母の話によると、私がその上にあがり、お漏らしをしたそうだ。ピアノはどうなったろう。帰りにイースターに使ったカラーの卵をもらってきた覚えがある。

函館で大きな影響力を持ったデンビー商会だったが、1917年(大正6)年に起きたロシア革命によって、財産を没収され、再起を図るが果たせず、凋落を余儀なくされた。

アルフレッドは、1935年(昭和10)に、函館駐在英国名誉総領事を務めるなどしたが、1942年(昭和17)頃には、上海へ亡命している。

戦後、日本に戻ったがかつての栄光はなく、1953年(昭和28)鎌倉で没し、横浜外国人墓地に葬られている。

ウラジオストクの旧デンビー商会社屋(2018年9月倉田撮影)

註

(1) 現在、長崎の住宅は、愛知県犬山市の博物館明治村に移築されている。

(2) 番屋の建物は、後に平石造船所となったが、同造船所も廃業した。その隣が母屋であったが、1954年の洞爺丸台風で屋根を吹き飛ばされ、結局取り壊した。現在は金木水産(珍味加工場)となっている。写真は、2020年8月に奥野撮影。

参考文献

1 岡田一彦「資料受入調査余滴 描かれたデンビー一族―幻の北洋の覇者―」(『市立函館博物館研究紀要』第3号 市立函館博物館 1993年)

2 清水恵「函館におけるロシア人商会の活動―セミョーノフ商会・デンビー商会の場合(『地域史研究はこだて』第21号 函館市史編さん室 1995年)

3 『函館市史』通説編第3巻 函館市 1997年

※ 2、3については清水恵『函館・ロシア その交流の軌跡』(函館日ロ交流史研究会 2005年)に収録。

4 『はこだて史譚―會田金吾論集郷土史―』函館の歴史的風土を守る会 1994年

「会報」No.42 2021.8.1 会員報告

工藤 朝彦

【ロシア側】

(1) 「レクシコン」

① 「ロシアの太平洋進出と日本との最初の接触」(ドイツで発表されたM・ドストエフスキー教授の論文、1930年) *1963年10月4日、ドイツのラミング教授が村山七郎教授に寄贈した論文(村山七郎教授が全訳されたらしい)

② オルガ・ペトロワ女史(第25回国際東洋学者会議モスクワ大学1960年)

(2) 「1772年ロシア国旅行記」(ドイツ系学者ゲオルギ「パラスのシベリヤ調査に同行」、ドイツ語 ペテルブルグ1775年刊)

(3) 「現在イルクーツク市にいる日本人たちの知識について」(ミハイル・タタリノフ:航海学校の校長、この学校に日本語学校が付設された)

(4) 「1697年から1875年の露日関係」(ソ連の日本近世史研究家のファインベルグ女史:中央国立海軍アルヒーフ海軍参与会記録の徳兵衛漂流資料などに基づいて書かれたもの)

(5) 多賀丸漂流民自身が書いた二つの文書(M・ドストエフスキー教授の上記論文中に、「第1の文書は、ロシア語と日本語とで書いた数詞といくつかの熟語を集めたもの、第2の文書は、会話集で日本語が日本字とロシア字とで書いてある。

イルクーツクの日本語学校とヤクーツク日本語学校(次いでイリムスクに移る)が統合された。1761年の以後に書かれた文書で、それぞれに漂流民5名の署名あり。両文書とも最後の空白のページにバックマイステルの手で、(パラス教授によって入手)と書き込んである。この小さな言語資料の編さんは多分バックマイステルの創意によって行われたであろう。彼は各国学者に対し出来るかぎり凡ての言語の見本を送ってくれるよう依頼したのだった。」しかし、この二つの文書は1965年時点では所在不明、村山七郎教授は、多賀丸漂流民が書いたものであるので、イルクーツクにも存在していたはずと言っている)

*バックマイステル(1730年~1806年)、エカテリーナ2世の命で全世界言語の比較のため、1773年に数詞の他21の短文を当時知られていた凡ての言語で表現する計画をし、資料兎集への協力を各国の学者に呼びかけた。パラスのシベリヤ調査の時、バックマイステルの方法で集めたのが両文書であると思われる。(村山七郎)

*それぞれの資料の概要については、今後発刊予定の拙著『青森とロシアの交流史』で述べていますので、割愛させていただきます。

【日本側】

(1) 環海異聞の第3巻(仙台藩士の大槻玄沢と志村弘強、1804年)

(2) 蝦夷草紙(最上徳内、1791年)

(3) 通航一覧(徳川時代からの対外関係の記録)

(4) 原始慢筆風土年表の上(村林源之助、青森県大畑町1628年~1817年の出来事)

(5) 佐井村元村長渡辺正吉家に伝わる過去帳→徳兵衛の戒名→徳兵衛の墓石発見

その後の多賀丸の軌跡については、1997年10月に青森の学術調査隊(工藤睦男弘前大学名誉教授、渡辺隆一氏(徳兵衛の子孫)、大石健次郎氏(元佐井村公民館長)、他)がイルクーツク市を訪問し、資料収集と日本語学校跡地を訪ねた。今後、その成果を紹介していきたい。

《慶祥丸漂流民の年表(概要)》

【1803年】9月

慶祥丸(下北半島佐井村の継右衛門が船頭、乗組員13人)青森県脇野沢から出帆し、臼尻村〔※〕の塩鱈を積んで江戸へ回船の途中、嵐で遭難。カムチャッカに漂着。

【1804年】9月

カムチャッカ半島ペトロパウロフスクで石巻若宮丸漂流民の善六と出会う。

【1805年】6月

慶祥丸漂流民6名、ペトロパブロフスクを脱出

【1806年】7月27日

択捉会所があるシャナに送られ、身柄が南部藩に引き渡される。

択捉島で越冬する。

【1807年】4月24日

箱館に到着、6月3日

箱館奉行にて「漂民口書(函館市中央図書館蔵)が作成され、4年ぶりに故郷の牛滝村に帰った。

継右衛門らが無事帰国して、漂流中の取調べの中で口上や手書きから作成したと思われる千島列島の図面が北海道大学に所蔵されている。附属図書館北方資料室にある「蝦夷諸島新図」と同じく「江登呂府嶋ヨリカムサスカ迄嶌々図」がある。

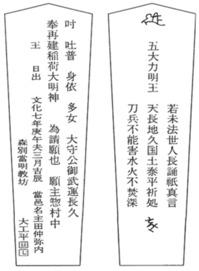

北海道南茅部町史から、「生存者として佐井村に無事帰郷を果たしたなかで、最年少だった弥内は、のちに名主に選ばれた」ことが村の稲荷神社に保存されている文化七年の棟札の文字(「當邑名主田仲弥内」)から確認できる(『南茅部町史 上巻』1987年、783頁)。

(事務局より)

工藤会員の研究報告「青森とロシアの交流史」は、去る4月17日(土)に函館の会場からオンライン開催で実施しました。

〔※〕旧南茅部町。2004年12月に函館市と合併。『南茅部町史 上巻』は、函館市史デジタル版で閲覧することができます。

「会報」No.42 2021.8.1 会員報告

当会のこれまでの活動が認められ、「函館の歴史的風土を守る会」の第38回歴風文化賞の団体賞を当会が受賞しました。

函館の歴史的風土を守る会は、函館の豊かな歴史的遺産を守り、次の世代に伝えていくために設立された住民による団体です。1978年(昭和53)年の創立以来活動を続け、1984年(昭和59)には歴風文化賞も設立されました。

以来、函館の原風景や保存建築物、再生保存建築物、個人、団体などを対象として表彰が続けられ、今回(第38回)は、当会とともに、原風景として幸坂、保存建築物として渡部平吉邸、再生建築物としてCafè TUTUが選ばれました。

表彰式は2月11日(木)に函館市地域交流まちづくりセンターで行われ、それぞれの受賞者代表が出席して表彰を受けました。新型コロナウイルス感染症予防の観点から、大規模な授賞式は開催されませんでしたが、当会からは世話人代表の倉田のほか、事務局の奥野、および市内会員の中嶋、猟古が出席しました。

以下に、配布資料に掲載された受賞理由を紹介します。

団体賞 函館日ロ交流史研究会

函館市末広町 代表世話人 倉田有佳 様

函館日ロ交流史研究会は函館とロシア極東を中心とした、日本とロシアの交流の歴史を研究し、相互の学術・経済交流の強化を目的に活動を行っている会員34名の団体である。

活動はロシアの研究機関とのシンポジウム、函館に居住していたロシア人を招いた講演会、日ロ交流史に関わるフォーラムを開催するとともに、姉妹都市への訪問団の派遣などの交流を行ってきた。

現在は主に年数回の研究会を開催し、その報告や会員からの原稿を元に会報を年1~2回発行、これらの情報をホームページでも発信している。

「函館日ロ交流史」の函館とロシアの交流史に関する様々な研究、活動を高く評価する。

授賞式の様子と表彰状を囲んでの記念写真

「会報」No.42 2021.8.1 事務局から

2020年9月1日から24日まで函館市地域交流まちづくりセンターで開催された「NPO・市民活動団体ポスター展」に参加しました。

この企画は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、函館や近郊のNPO・市民活動団体が大きな影響を受けるなか、函館市地域交流団体まちづくりセンターを運営するNPO法人NPOサポートはこだてが、活動支援の一環として広報・PRの支援のために開催したものです。

当会も、ホームページと会報、ウラジオストクでのパネル展示(2005年)、 「函館にみるロシアの面影」展の展示作業 (2005年)、特別報告会報告書「函館で生まれ育ったロシア人 オリガさんを迎えて」(2007年)、ウラジオストクで紹介した函館交流パネル(露語・2010年)、当会も協力した在札幌ロシア連邦総領事館開設50周年記念写真展の函館開催(2018年)などの活動を、ポスターにまとめ、活動を紹介しました。

期間中、掲示された32団体のポスターは下記でも紹介されています。

ポスター展と同時に、市民活動ガイドブック「はこだて×市民活動×SDGs」(2020年度版)も発行され、当会も紹介されています(PDF版を下記で見ることができます)。編集にあたっては、現在話題のSDGs(国連サミットで採択された持続可能な開発目標)の視点も取り入れられています。

作成したポスターと展示風景

市民活動ガイドブック「はこだて×市民活動×SDGs」(2020年度版)

「会報」No.42 2021.8.1 事務局から

桧山 真一

「著者から」

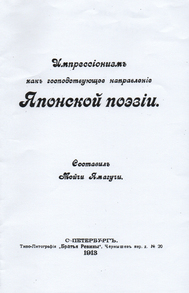

『日本詩歌の支配的傾向としての印象主義』(1913年、サンクト・ペテルブルグ)巻頭の「著者から」で、山口茂一(1882-1920)は本書の成りたちと性格、対象となる読者層を述べ、執筆と刊行にあたり彼を物心両面で支援した5人の人物の名を挙げている。「著者から」の全訳は次の通り。

本書は専門家を対象とするのではなく、私が検討した日本文学のひとつの分野と結びついた特別な史学および文献学上の問題よりも総じて作品の詩的表現形式に関する美学上の問題におそらくより関心があるはずの多少とも広範な大衆を対象としている。それで、1911年11月のサンクト・ペテルブルグでの露日協会第一回総会において聞いてくださった[私の]報告にもとづく本研究論文を出版するにあたり、誤解を避けるため、本書が学術論文ではないことをあらかじめ読者に知らせておくことは適切であろうと思う。

ロシアではまだ数少ない日本学に関する文献への私のこのささやかな寄与を準備するに際し、あれこれの援助を与えてくださったすべての方々にこの機会に深い謝意を表する。不断の、数多くの教示と援助のゆえ、それにもまして示された精神的支援のゆえ、ここにまず第一にニコライ・ペトローヴィチ・エフスチフェーエフの名を、本書出版の金銭的援助をしてくれたマルガリータ・ミハイロヴナ・ヤンコフスカヤ(旧姓シェヴェリョーワ)の名を、日本語原書からの[和歌、俳句等の]選択にあたり世話になったゆえ、オオイ氏の名を、またおなじくサンクト・ペテルブルグ大学専任講師アレクセイ・イワーノヴィチ・イワノフの名を、そして若干の有益な教示のゆえ、サンクト・ペテルブルグ大学専任日本語講師ヨシブミ・クロノ氏の名を挙げなければならない。ここにこれらすべての方々に心より感謝申し上げる。

1912年12月8日

サンクト・ペテルブルグ

『日本詩歌の支配的傾向としての印象主義』の中表紙

山口茂一

名前を挙げられた5人のうち私たちにもっともよく知られているのは黒野義文(?-1918)であり、彼の小伝は複数存在する。マルガリータ・ヤンコフスカヤ(1884-1936)とアレクセイ・イワノフ(1877-1937)についてはわが国でも多少知られている。まったく未知の人物はニコライ・エフスチフェーエフとオオイのふたりである。

ニコライ・エフスチフェーエフ

「不断の、数多くの教示と援助ゆえ、それにもまして示された精神的支援ゆえ」、山口茂一により5人のなかで最初に名を挙げられたのがニコライ・ペトローヴィチ・エフスチフェーエフ(1866-1936以降)である。『ロシアにおける革命運動活動家』伝記書誌辞典、第3巻、[18]80年代、第3分冊(1934年、サンクト・ペテルブルグ)の1300-1303頁に、エフスチフェーエフについての詳しい記事がある。エフスチフェーエフは、貴族で6等文官の近衛槍騎兵連隊獣医の家庭にワルシャワで誕生。ノブゴロドで中学6年生のころ、社会学の本を読むのを止めそれを学校に預けよという学校当局の意に従うのを拒否し退学する。ペテルブルグへ出て家庭教師をし、1880年代半ばのペテルブルグの学生運動と密接な関係をもち、ノヴゴロド同郷人会の活動に積極的に加わっていた。以後、エフスチフェーエフは革命家の道を歩み、その活動のゆえ1888年に東シベリアへ流刑にされてもいる。1895年に罪を許されてから山口茂一と出会うまでの10数年間、エフスチフェーエフはシベリア、東欧で様々な仕事に就いたり学生になったりしている。伝記書誌辞典の山口茂一と関係のある個所を訳出すると、「1909年の夏の終わり、[ブルガリアのソフィアから]ペテルブルグに着き、10月15日、ペテルブルグ大学東洋語学部(中国-蒙古-満州科)の聴講生となる。1910年6月23日、ペテルブルグ学務区審査委員会での中等普通教育終了証試験に合格し、1910年9月25日、ペテルブルグ大学の編入生となる」。このころ山口茂一は同大学東洋語学部中国-日本科の最終学年に在籍していた。彼の卒業年月は1912年5月(京都大学文学部所蔵「山口茂一の履歴書」)。はじめ山口は中国-蒙古-満州科の学生であったが、後に中国-日本科に転科する。1919年、彼は前者の科の教授アンドレイ・ドミートリエヴィチ・ルードネフ(1878-1958)の『蒙古文典』を神戸で翻訳刊行している。エフスチフェーエフと山口を引き合わせたのはルードネフ教授であったのかも知れない。エフスチフェーエフと山口は16も歳のひらきがあるが、「著者から」の後者の前者にたいする感謝の言葉から、ふたりの好学の士の厚い友情を覚える。

エフスチフェーエフ

「会報」No.41 2020.3.3 会員報告

現在位置は、

ホーム >

函館日ロ交流史研究会

です。