ウラジオストク建都150周年記念事業報告書の発行にあたって

函館日ロ交流使研究会 世話人代表 長谷部一弘

函館日ロ交流史研究会は、1993年発足以来これまで、函館とロシアにおける歴史的史実に基づく相互交流のありようを多岐にわたり紹介してまいりました。このたび、函館市の姉妹都市、ウラジオストク市が建都150周年を迎えるにあたって、あらためて両市の交流の軌跡を振り返り、今後の交流促進の意味を込めて、「函館-ウラジオストク交流の諸相」と題した記念講演会を開催いたしました。

今回の記念講演会は、当会の会員でもあり、日本とロシアとの歴史交流の研究で著名な北海道情報大学教授原暉之氏、金沢大学名誉教授橋本哲哉氏の両氏をお招きして、函館とウラジオストクを結んだ人々、ウラジオストクで発行されていた日本語新聞「浦潮日報」について、ご講演いただくことができました。

ご承知のとおり、函館には函館市中央図書館、市立函館博物館をはじめ関係機関、民間団体、個人等ウラジオストクに関係する多くの情報が蓄積され、広く内外に発信されております。このたびの講演会での研究報告が、貴重な最新情報として市民はじめ多くの方々と共有できたことは誠に幸いと存じます。

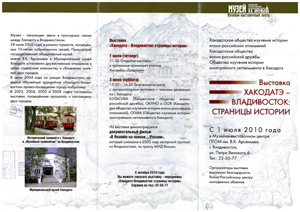

また、関連事業として2010年6月29日から7月6日まで会員がウラジオストク市を訪問し、現地で開催された「ヴラドエクスポ2010」姉妹都市展示、アルセニエフ博物館(分館)で開催された両市の歴史交流パネル展「ウラジオストク-函館」展を行いました。

講演会にあわせ、函館市中央図書館展示コーナーでご紹介させていただきました展示パネルの内容につきましては、報告集の発行にあたり、内容を一部修正して附録として収録しました。講演会報告要旨および会員による特別寄稿とあわせて、ご活用いただければ幸いです。

このたびの一連のウラジオストク建都150周年記念事業の開催にあたり、多大なるご協力をいただきました関係機関ならびに関係諸氏には、心より感謝申し上げます。

講演会報告要旨 対岸に橋を架けた人々 ―対岸航路と対岸貿易・再考―

原暉之(北海道情報大学教授)

はじめに:対岸への関心

ウラジオストク市はその対外開放(1992年1月1日)から数えて近く20周年を迎える。筆者がその地を初めて踏んだのは1987年8月のことで、まだ開放の目途が立っていなかった閉鎖都市の頃である。これも初体験だったのだが敦賀発のソ連船でナホトカに上陸し、同地とハバロフスクでシンポジウムに参加した帰り、ある幸運によって1日だけ、厳密には陽の高いあいだだけ滞在を許されたのだった。

実はそれ以前からこの港町には長年関心を寄せていた。ここに司令部を置いてロシア極東各地に駐屯した「浦潮派遣軍」(1918年8月編成、1922年10月撤兵)の行動を跡づける仕事はすでに10年越しだったし、その間に当時の状況を伝える邦字新聞『浦潮日報』の現物を敦賀市立図書館に見に行ったこともあった。しかし、短い滞在時間に垣間見ただけとはいえ、現地に足を踏み入れたのは研究対象のイメージ作りにある種の決定的な意味を持つことになった。これを一つの有力な出発点として、ウラジオストクという日本の近代史にとって身近でロシアの近代史に特異な位置を占める港町の来歴に改めて強い関心を寄せることになり、さらにその副産物として、ここを主な相手港とする「対岸航路と対岸貿易」について素描を試みることにもなった。日本国際問題研究所で刊行されていた『ロシア研究』にこの題名で論稿を発表したのである(第25号、1997年、以下、旧稿)。

旧稿で試みたのは、その副題に掲げた「日本海を挟む日露海運の歴史」の見取り図を描くことであった。文字通り試作品の域を出るものではなく、それを少しでも完成品に近づけるには骨組みに肉付けする必要もあり、当初念頭にあった枠組みを部分的に見直す必要もあった。旧稿で何よりも欠けていたのは北日本の視点である。その視点から旧稿の見直し作業を進めていたとき、筆者はたまたま札幌大学経済学部地域経済研究所主催の講演会に招かれる機会があり、その講演原稿をもとに『北海道の近代と日露関係』と題する冊子にまとめた(同研究所ブックレット№9、2007年、以下、新稿)。

新稿では思い切って北海道に焦点を絞り、19世紀後半の北海道とロシア極東の地域間関係の変遷を幕末期、明治初期、明治中期、世紀転換期の4期に分けて論じることにした。具体的には、①箱館奉行官船亀田丸のニコラエフスク渡航事績、②開拓使のウラジオストク道産品見本市、③昆布と〆粕と鹹漁の環日本海流通、④函館港を中心とする「漁業貿易」と小樽港を中心とする「普通貿易」、という各期に対応する4つのトピックスに着目して、日本海を挟む地域間関係史の再構築を試みた。地域間関係のコアをなすものは経済関係である、との考えから新稿では輸出入貿易を切り口にして検討に努めたのである。

19世紀後半期は日露両国ともに経済統計の揺籃期であり、とりわけ日露間の接触地帯では物流実態の捕捉度が低い。当然ながら、近代東北アジア地域間関係の経済史的解明は相当の困難を伴う。このことは、検討の過程で改めて実感せざるをえなかった。しかし同時に、北日本の視点から日露間で活動した人びとの色彩の豊かさを再確認できたのは大きな収穫だった。2010年ウラジオストクの開基150年を記念する函館の講演会に参加するに際して題目を「対岸に橋を架けた人びと」としたのは、そんな思いがあったからである。以下の小論では、その中から3つほどの論点を選んで再論と補足を記しておきたい。

1.対岸貿易のはじまり

1860年に開基したウラジオストクは、安政年間に開港した箱館とのあいだに当初から密接な関係を取り結んでいる。この年の6月20日(旧ロシア暦)、ゾロトイ・ローグ(金角)湾に投錨した輸送船「マンジュール」号の乗組員が湾岸に上陸し、哨所の建設に着手した。それがウラジオストクの開基の日である。このほか、日本海沿岸のポシエト港、オリガ港などでも兵舎や倉庫などの建設がはじまった。それらの港の食糧を確保するため、9月に艦長エーゲルシェリド海軍大尉の率いるコルヴェット艦「グリーデン」号が箱館に向かい、10月1日(同)、生牛28頭と干し草800プード(約1.3トン)を購入して帰路に就いた。北日本の対岸貿易はこの時点ではじまったということができる。

来航したロシア船による食糧買い上げは、日本側からみれば「居貿易」ということになる。そのような「居貿易」はロシア側の必要に応じて随時成立したのかもしれない。しかし、随時の入港記録や売却記録を日本側で発掘、再構成するのは難しく、事実上不可能である。容易に参照できるのは、『開拓使事業報告』(1885年)の第3編に入っている「外国輸出入」の項であるが、そこに記録されている対ロシア貿易は、箱館奉行所の主導による1861年実施の事業例と開拓使の主導による1878年実施の事業例の2件しかない。

このうち前者は、箱館奉行官船亀田丸のニコラエフスク渡航の際に実施されたとするものである。これを「出貿易」として特徴づけた最初の日本経済史家は河合栄治郎であろう。河合は自ら編纂した『日本経済史辞典』(1940年)に「出貿易」の項を執筆し、関連資料を収集して『幕末貿易史料』(1970年)に自説を集大成した。しかし貿易の実態は不明のままだった。亀田丸「出貿易」説を日露双方の資料突き合わせによって検証する作業は、函館市史編さん室が『函館市史』通説編第1巻(1980年)を準備する過程でも深められず、同書は「この時の貿易の様子は殆ど不明である」と記すにとどまった。

そこで筆者は亀田丸のニコラエフスク渡航に関するロシア側の雑誌・新聞記事を調べてみた(函館日ロ交流史研究会編『函館とロシアの交流』2004年)。これによって、亀田丸乗組の水野正太夫(箱館奉行支配調役)、武田斐三郎(諸術調所教授)以下使節団の主目的が実は渡航先における事情調査と地方行政トップの表敬だったこと、ザバイカル州とアメリカ西海岸から主要な物資の補給をうけていたアムール河口地域は雑貨品など亀田丸の持参品にほとんど関心を示さなかったことなどを明らかにした。表敬の対象は、初代沿海州武官知事兼シベリア小艦隊及び東部諸港司令官のカザケヴィチ海軍少将である。亀田丸の一行は清国に出張中の彼が帰任するのを長く待って帰国の前日に会見し、帰路に就いた。

いま一つ『開拓使事業報告』に挙げられている対ロシア貿易事業とは、1878年にウラジオストクの日本政府貿易事務館で開催された道産品見本市を指す。周到な事前調査と開拓長官の陣頭指揮を伴ったことからみて、その開催は開拓使が全力を挙げて準備した道産品「直輸試売」の事業例であった。しかしこの場合も、使節団渡航の主目的は表敬と現地情報収集の側面も兼ね備えた複合的なものだった。

『開拓使事業報告』の説明文には、「五年露国新ニ浦塩斯徳港ヲ開ク其実況ヲ視察シ且貿易ヲ開ン為メ」(強調引用者)という文言がある。明治5年(1872年)ロシアがここを新たに開いたというのは、上述の通り同年以後ロシアの太平洋方面における主港と海軍諸施設のウラジオストク移転が同年に始まったことを意味する。開拓使として、その「実況を視察」する必要があった。

東シベリア総督の指揮下にある武官知事が海軍の司令官を兼務する体制は、1856年の沿海州設置とカザケヴィチの就任から1880年の制度改編まで4代にわたった。第2代フルゲリム海軍少将の任期中にピョートル大帝湾のアスコリド島で越境清国人との武力衝突(「マンズ戦争」)が発生し、ウラジオストクとその周辺地域の防衛強化が至上命題となった。これを背景に、第3代アレクサンドル・クロウン海軍少将に交替後、兼務の海軍司令官ポストは総司令官に格上げされて海軍省の指揮下に入り、主港と海軍諸施設は1872年から順次ウラジオストクに移転していった。開拓使が「実況視察」と見本市の開催、道産品「直輸試売」のため、ウラジオストクに鈴木大亮以下の官吏と函館・小樽の実業界代表からなる使節団を派遣したときの総司令官は第4代のエルドマン海軍少将であった。

日本海岸への主港移転は、その数年後に締結される樺太千島交換条約とあいまって、環日本海圏の北部における国際環境に歴史的ともいえる大きな変化をもたらす。開拓長官黒田清隆が1878年秋にウラジオストクを訪問してエルドマン海軍少将を見本市に招待したのも、またその直後、今度はサハリン島のコルサコフ哨所を訪問して南サハリン管区長の東シベリア大隊長サーボ中佐に会見したのも、明治政府が北方における国際環境の変動をそれなりに重視していたという文脈で理解する必要があろう。

2.日露交流と北日本の対岸認識

開拓使は周到な事前調査を実施した、と述べたが、その段階で有益な現地情報をもたらした人物に瀬脇壽人(別名手塚律蔵、1822~1878年)がいる。

瀬脇は幕末から明治初期にかけての洋学者で、明治政府のもとで外務省に奉職した。1875年に南部沿海州の実情調査のためウラジオストクに派遣されて2か月間滞在したのち、翌年同地に日本政府の貿易事務館が開設されると初代の貿易事務官に任命された。一時帰国で函館に寄港したとき、彼は開拓使のヒアリングに答えて、ウラジオストク港では自由港制が採用され、メキシコ銀が流通していること、長崎との船舶の往き来によって高島炭鉱の石炭輸入がはじまっていることなど、重要な現地情報を開拓使にもたらした。

開拓使の使節団は多岐にわたる道産品を汽船函館丸に積み込んで持参した。黒田長官がエルドマン宛て書簡のなかで、とくに石炭の試燃を依頼している点からみて、目玉商品の一つは石炭だったと考えられる。開拓使は瀬脇のもたらした現地情報を参考にし、あえて高島炭との競合を覚悟で、道内産の岩内(茅沼)炭の低価格と低運賃を売りにしたのである。しかしその試燃は、品質粗悪のため「汽罐速かに毀損するの害を生ずべし」という惨憺たる結果に終わった。この結果については、使節団に参加した実業家たちに知らされなかったようである。参加者の一人で函館の実業家・平田兵五郎は、「北海道炭の安価なるを知らば或は薪を廃して我石炭を需要するに至るべし、果たして然らば年に二、三万噸は輸入するに至り北海道と浦潮港と毎月数回の通航を為すに至らん」という楽観的な見通しを帰国後に書き記している(『函館新聞』1878年10月12日)。

主港移転後のウラジオストクでは、現地調達の目途が立たない燃料炭と労働力をいかに確保するかが大きな問題となっていた。すでにクロウン総司令官のとき、1873年の時点で北サハリンのドゥエ炭鉱に代わる良質炭の仕入先として長崎に着目していたが、もしも1878年に北海道から安価に良質炭を仕入れる商談が成立したならば、その後の北部日本海を挟む対岸航路と対岸貿易は実際と異なる展開を示したかもしれない。

1880年代に入ると、ロシアの義勇艦隊とシェヴェリョフ商会、日本の三菱会社(のちの日本郵船)の定期船がウラジオストク・長崎間を航行するようになり、両港の結びつきはますます緊密になっていった。その一方で函館の対露貿易は長期にわたり低調のうちに推移することになる。K・スカリコフスキー著『太平洋におけるロシアの通商』(1883年)には、ロシア領土から最も至近にある日本の港ながら「函館はいまのところロシアとの通商関係を持っていない」、ロシアの商船は横浜からクリルに向かうスクーナ船が食糧を仕入れるため年に2~3隻寄港するだけである、といった文言がみられる。結局のところ、函館がニコラエフスクから塩蔵サケマスの輸入を急上昇させるのは1890年代に入ってからであり、ウラジオストクとのあいだの定期航路の発足は1896年まで待たねばならなかった。

とはいえ、長期間つづいた対露貿易の不振がこの間の北海道における対露交流意欲の低調を意味したかといえば、現実はむしろ正反対である。開拓使(のち函館県庁、北海道庁)でロシア語通訳官を務めた小島倉太郎(1860~1895年)の活動にこの点をみておこう。

箱館奉行所の足軽の子として生まれた小島倉太郎は、父の転勤にともなって日露雑居期のサハリン島で過ごし、少年時代からロシア語に親しんだ。長じて東京外国語学校の最初のロシア語生徒となり、同校を卒業後、開拓使函館支庁に就職する。1882年に開拓使が廃され、函館県庁勤務となるが、その翌年4月にウラジオストクで週刊新聞『ウラジオストク』の刊行がはじまる。この新聞は、周辺の市町村に配置された通信員の投稿記事も豊富で、以後1906年に廃刊となるまで、ロシア極東の全域をカバーする信頼度の高い情報発信源であった。どのようなきっかけによるのか、23歳の倉太郎青年は同紙の通信員を務めることを申し出て、それを条件に毎号の郵送をうけ、自ら執筆した記事を投稿するかたわら、同紙の記事を翻訳して地元紙『函館新聞』に提供した。持ち前の語学力を生かし、双方向の国際交流に携わったのである。

『ウラジオストク』に掲載された彼の投稿記事は何本かあるが、北千島・占守等に住むアイヌの人たちの色丹島への強制移住に立ち会った見聞の露文記事は千島アイヌの研究者から注目されている(ザヨンツ・マウゴジャータ『千島アイヌの軌跡』2009年)。

『ウラジオストク』からの翻訳記事も何本かあるが、同紙1885年47号と48号に原文が連載され、『官報』1886年2月18日~27日と『函館新聞』同年2月24日~3月4日に訳出された長文の記事「日本海ノ昆布採獲方法及営業」が最も貴重である。当時沿海州とサハリン島における昆布事業の第一人者でアムール地方研究協会会員でもあったヤコフ・セミョーノフが同協会で発表した報告が原文で、『ウラジオストク』に全文が掲載された。その全訳である。訳者の特定につながる直接の証拠はないが、前後のあらゆる状況から判断して小島倉太郎の翻訳と推定される。何よりも同紙の愛読者で、原文の価値を理解するだけの鑑識眼を備え、日露間の新聞交流に関わっていた人物といえば、彼を措いてほかに見当たらないからである。それにしても原文の掲載は新暦表示で12月6日と13日、長崎・神戸・横浜経由の船便の所要時間を差し引けば、訳者はおそらく1月下旬から翻訳に取り組み、2月上旬までに仕上げたのであろう。文部省編輯局編『露和字彙』(1887年)というスタンダードな辞書さえない時代にこれだけの仕事をした若者の力量は並みでない。

訳文の「日本海ノ昆布採獲方法及営業」に日本の研究者として初めて注目し、これをセミョーノフ商会のコンブ事業の実態分析に活かしたのは故・清水恵の功績である(『函館・ロシア その交流の軌跡』2005年)。そこでも明らかにされているように、昆布の生産と流通は19世紀後半期東北アジア国際経済の中心に位置していた。対岸の現地体験に基づいて豊富な情報をもたらした外交官、瀬脇壽人に劣らず、対岸から発進される情報の受信・再発信に関わった1880年代の小島倉太郎がこの分野で果たした貢献は特筆に値するだろう。このように対露関係の第一線にあって縁の下の力持ちの役割を果たすが、惜しいことに34歳の若さでこの世を去った。

1890年代に入ると、対岸認識のあり方に大きな変化が生じた。その一つの現われは対岸に関する地誌情報の体系化にみられる。川上俊彦の『浦潮斯徳』(1892年)はその好例といえよう。川上俊彦(1861~1935年)は新潟県村上の人、東京外国語学校露語科を卒業後、外務省に入り、ウラジオストクには1890年から約1年間書記生として在勤した。のち、ハルビン総領事、満鉄理事、駐ポーランド公使、北樺太鉱業株式会社代表取締役会長、日魯漁業株式会社社長などを歴任する。30歳のときのウラジオストク滞在体験に基づく『浦潮斯徳』は、同市の関連事項を網羅した日本で初の本格的な市内案内である。

もう一つ、対岸認識のあり方に生じた大きな変化は、対岸認識と自己認識を統合するメタ認識の形成と特徴づけられようか。この点については以下で触れるが、結論的なことを先に言えば、1891年ロシアがシベリア鉄道の着工に踏み切り、その衝撃が日本国内に走るなかで、日本の進路をめぐる問題が否応なしに脚光を浴びたことと深い関係があった。

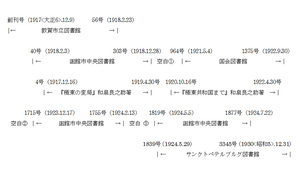

週刊新聞『ウラジオストク』主筆ニコライ・ソログープの小島倉太郎宛ての手紙の封筒。消印が4つ捺されている。日付順に並べれば <NAGASAKI JAPAN 29 APR 1884> <KOBE JAPAN 2 MAY 1884> <YOKOHAMA JAPAN 9 MAY 1884> <函館 一七・五・一二・二> となる。書簡の日付は旧ロシア暦で1884年4月2日とあり、西暦に直すと4月14日。ウラジオストクで発信された手紙が長崎、神戸、横浜経由で同年(明治17年)5月12日函館に届いたことを示している。 小島倉太郎関係文書(北海道大学附属図書館北方資料室蔵)

3.世界交通と商業立国

シベリア鉄道の着工・敷設をめぐっては、山縣有朋に代表される日本の政治指導部が戦略鉄道としてのその危険性を説き、対露警戒感にもとづく軍備増強を主導した。この支配的潮流に対抗して、政論家・稲垣満次郎(1861~1908年)は『東方策』『西比利亜鉄道論』を相次いで著わし(1891年)、シベリア鉄道について「我国は宜しく之を利用」すべし、として「利用政策」論を展開した。言論界の中心にいたジャーナリストの陸羯南(1857~1907年)も稲垣の主張を摂取して、これを単にロシアの南進の道具と捉えるのでなく、「中外の商品及び乗客を俟つて初めて存立を得べき」事実に鑑み、「欧亜の公路」として「世界人類の交通」を促し、「世界平和の媒介たらしむる」よう利用すべし、との論陣を張った。

明治国家の内政と外交に直結するがゆえに、こうした政治思想の分岐をめぐる問題は重要な意味をもち、今日まで広く研究されてきた(本田逸夫『国民・自由・憲政-陸羯南の政治思想』1994年、山室信一『日露戦争の世紀』2005年、朴羊信『陸羯南』2008年など参照)。

私見によれば、稲垣と陸に代表される主張は中央だけでなく地方の言論界にも共鳴板をもち、その反響の形をとって各地に分節化していった。とくに重要な論点は、稲垣が『東方策』のなかで、「商業対外策の大本よりすれば我国は全世界及び東洋の問屋なるなり」と述べて商業立国論を展開したこと、また『西比利亜鉄道論』のなかで「我日本は加那陀西比利亜二鉄道の括り目にてあるなり」として、日本に世界交通の結節点としての位置づけを与えたことである。各地の言論界が稲垣の主張から大きな示唆をえたことは疑いない。

北海道では久松義典(1855~1905年)が『北海道新策』(1892年)を発表した。桑名藩士の子で1891年に来道後『北海道毎日新聞』に拠って道議会開設運動に取り組んでいた民権家のジャーナリストである。久松は同書のなかで、おそらく稲垣の商業立国論を念頭に、これを北海道に即して概念化し、「国防上に於ける北門の鎖鑰を一変して通商的北門の店舗となさざるべからず」という定式を立てている。北海道を指して「北門の鎖鑰」とするのは「露国を敵視するの感情的想像より起こりたるもの」であって、大津事件などもこの種の感情に胚胎する「一種奇怪な現象」とみなされる。久松はこう述べて、対露防衛強化を推進する山縣の政府に対して国家を相対化する地域主体の視点を定立したのであった。

久松は対岸貿易の具体像についても論を立てている。それによれば、シベリア横断鉄道の開通を好機として日露間に通商を興す場合、「小樽若くは室蘭港必ず其要衝に当たらずベからず」、そしてウラジオストク向け輸出に関しては「航路近く運賃低き中等物品は浦港に適す」、その場合の将来展望としては「茶、米、麦粉、石炭、器具類及び他の雑貨は必ず見込みあらん」とした(永井秀夫編『北海道民権資料集』1986年)。

久松が対露貿易の拠点として「小樽若しくは室蘭」を挙げていることは興味深い。陸羯南と同郷の青森県人で『東奥日報』主筆の成田鉄四郎は、ニカラグア運河(後年のパナマ運河)の開鑿とシベリア鉄道の敷設によって東西海運が活性化するとき、陸奥湾こそが日本で最有力の港湾適地となるとしたうえで、津軽海峡をはさんで競合する青函両港のうち優位に立つのは青森であると論じた。青森は東北本線の全通もあって地域論が活性化していた。成田は青森の優位性を根拠づけるため、下北半島の掘削構想まで展開している(『陸奥湾ノ将来』1894年、河西英通『東北-つくられた異境』2001年)。

1891年の「シベリア鉄道ショック」は、対露貿易拡大論やさまざまな地域論の興隆を伴い、対岸渡航熱をも生んだ。川上俊彦が小冊子『浦潮斯徳』を執筆したのも、鉄道着工の直後から実況目撃のため北陸地方など日本国内からの訪問者が続々絶たず、そうした渡航者の需要に応じることが直接の動機だったという。ビジネス・チャンスを求めて日本海の対岸に向かう商工業者は「一旗組」に限らず、相当数に上ったのであろう。この時期、船舶構造の改善と港湾築港などの技術革新、沿海州の漁場への出漁ブーム、開港外貿易港や特別輸出港といった格付けと法制面の整備などが同時に進行した。

こうした側面も含みながら、「シベリア鉄道ショック」後の日本海沿岸各地の対岸に向けられた眼差しは、新潟・函館・ウラジオストク間および函館・コルサコフ間からなる大家汽船の逓信省命令航路開設(1896年)、さらにその全面再編による甲乙2系統の日本海回航線および敦賀・ウラジオストク直航線への改組(1902年)に向かって、政治過程のなかに複雑な諸要因を形づくってゆく。そのプロセスは複雑である(近年の研究成果に、麓慎一「国際環境から見た日露間の航路形成」左近幸村編『近代東北アジアの誕生』2008年)。

これらの航路形成に関して、ここで述べておきたいのは、1896年に発足した北部日本海の2路線が新潟・富山地方と北部沿海州沿岸水域、北海道とサハリン島沿岸水域を結ぶ「漁業貿易」の勃興に端を発し、しかも「ボタンの掛け違い」を是正して1902年に再編改組されることになる新路線の一部としての小樽・ウラジオストク航路が「漁業貿易」とは一線を画する「普通貿易」の奨励政策として採用された、という点である。

開港場ながら今やサケマス漁場目当ての「漁業貿易」の母港となっている函館よりも、道央圏の農業・鉱業・工業産品を中心とする「普通貿易」の仕出港として将来有望な小樽の方がウラジオストク港とペアを組みやすい関係にある。1902年函館と小樽のあいだに燃え上がった「起点論争」に対して、北海道庁はこのような認識に立ち、「本道対露亜貿易上、浦潮斯徳への直航線の起点は小樽港を適当とす」という裁定を下した。これは久松義典が立てた対岸貿易論とも一脈通じるものがある。日露戦争をはさみ、その後の再出発から、ともかくも一定期間軌道に乗る札幌近郊産リンゴ・玉葱の対露輸出の成功は、こうした背景をもっていると理解することができる。

おわりに:対岸交流史研究の展望

ウラジオストクの対外開放は、実は対内開放でもあった。閉鎖都市の開放は、日本海をまたぐ交通アクセスを至便にしただけでなく、太平洋艦隊の拠点都市をロシアの一般市民にとって出入りの自由な普通の大都市に変えた。その変化に促されて、1992年に(戦時下の1943年西シベリアのトムスクに疎開して以来ほぼ半世紀ぶりに)文書館資料のウラジオストク移転が始まり、ウラジオストクに再建されたロシア極東国立歴史文書館は1994年から研究者に対する資料公開を開始した。それは当時全ロシアで進行した「アルヒーフの雪どけ」にも連なる動きだった。そうしたなかで、日本とロシア極東を結ぶ「対岸航路と対岸貿易」の研究にとってもその基盤形成に有利な状況が開かれてきた。ロシア極東の歴史研究は、この分野でも資料の発掘と分析に基づく手堅い研究が蓄積されてきたのである。

最後にロシア極東の近年の研究動向から3点だけ例を挙げておこう。

N・A・トロイツカヤ「ロシア極東国立歴史文書館の文書にみる日本と日本人」(『ロシア極東国立歴史文書館論集』第9巻 2005年)。幕末の亀田丸ニコラエフスク渡航の事績にも詳しくふれている。N・A・ベリャーエヴァ『自由港制から関税制へ:ロシア保護主義の地域史像』(2003年)。19世紀後半から20世紀初頭にかけてのロシア極東対外経済関係史に関する最も基本的なモノグラフ。M・S・ヴィソコフ『A・P・チェーホフの著作「サハリン島」注釈』(2010年)。帝政期を中心とするサハリン島史研究の必携書。小論で小島倉太郎訳と想定しているヤコフ・セミョーノフ「日本海ノ昆布採獲方法及営業」の原文が同書のなかに全文採録されている。

日本近代史の一部として成り立つ「対岸航路と対岸貿易」という領域は、当然ながら「対岸」すなわちロシア側の文献資料についても本格的な調査研究を不可欠としている。今後に残されている課題はなお多い。

講演会報告要旨 『浦潮日報』と在留日本人の足跡

橋本哲哉(金沢大学名誉教授)

はじめに

1990年代以降全国の大学の国際化が顕著となり、学術交流・留学生交流が大きく進展した。日本海側の大学はとくに対岸交流を意識し、金沢大学もその流れに沿って大学間交流を推し進めた。私の所属していた経済学部はロシア極東・シベリアの大学との交流、具体的には極東国立総合大学、当時のイルクーツク経済アカデミーを相手校として、専ら研究者や留学生の受け入れに努めた。その交流の過程で、私の専門分野(日本近現代史)の関係史料である邦字新聞『浦潮日報』(以下、「日報」と略す場合がある)の存在を知り、以降その収集と分析を続けてきた。

本稿は、2010年(平成22)10月に函館で開催されたウラジオストク建都150周年記念講演会における報告を、紙数の関係から一部省略して取りまとめたものである。報告と論文執筆の機会を与えて下さった函館日ロ交流史研究会の関係者の皆さんに、この場を借りて改めて御礼を申し述べる。

Ⅰ 『浦潮日報』の探索

日ロ学術交流を進める中で、ロシアだけでなく、従来とは異なった分野の国内研究者の知己を得た。後述するような豊富な交流情報、在留日本人情報を有した「日報」の存在に気づいたのはそのお陰で、幸運にもまず最初に福井県敦賀市立図書館所蔵の創刊号(1917年12月7日付)以下にめぐり合うことができた。日本のシベリア出兵開始直前から50号分ほどで、図書館寄贈者「上田」というお名前を頼りに若干の現地調査を行ったが、それ以上は確認できなかった。「日報」中に国内唯一の支局として「敦賀市大島町上田貞聚」という記載があり、寄贈者はおそらくその関係者と思われる。ともあれ「日報」の支局が存在したことは、当時敦賀が対岸への窓口港であった証左といえよう。

新聞・雑誌研究で創刊号は重要な位置を占めており、「日報」創刊号を手がかりに探索と研究に取り組んだ。これも後述するように最終号は1931年(昭和6)3500号前後と推定されるので、その前半はシベリア出兵の時期と重なっていた。シベリア出兵に関しては、原暉之『シベリア出兵』(1989年6月)を頂点とした諸研究に学んだが、同時代の浦潮斯徳、露領亜細亜の日本語情報も多岐にわたり、読み応えがあった(一例として、松浦充美『東露要港浦潮斯徳』東京堂 1897年10月)。原暉之『ウラジオストク物語』(1998年9月)も、重要文献として紹介しておかなければならない。ウラジオストク開放後の日本語文献は堀江満智『遥かなる浦潮』(新風書房 2002年1月)をはじめ相当数をかぞえる。これらのなかには、部分的にせよ「日報」の記事が活用されていることを確認した。

探索の傍ら、1990年代前半に国会図書館が収集した「日報」を含めて分析し、未熟ではあるが2つの論文を執筆したので注記を参照願いたい(1)。その後ロシア・サンクトペテルブルグの図書館所蔵号の大量のコピーを入手し、さらに函館市中央図書館の所蔵号にも接することができた。現在までに収集できた「日報」をもとに、可能な限りその全容を明らかにし、当該時期におけるウラジオストク在留日本人の足跡をたどってみよう。

Ⅱ 『浦潮日報』と在留日本人

a)『浦潮日報』の所在

これまでに収集した「日報」の号数(発行年月日)、所蔵図書館を表1に取りまとめた。いずれもコピーとして手元にあるが、A3紙の複写とDVD複写とが混在している。

創刊号は1917年(大正6)12月9日付、以降函館市中央図書館蔵と合せると303号(1918年12月28日付)までがまず確認できる。シベリア出兵当初における日本軍のウラジオストク上陸は翌18年4月5日であるので、その直前に発行が開始されたわけである。1919年以降2年半660号分ほどは、本格的なシベリア出兵期に当たるが、残念ながらその期間の「日報」を入手できていない。その後国会図書館蔵、函館市中央図書館蔵分と続き、ロシアよりマイクロフィルムで入手した「日報」の最終は1930年末の3345号である。表1に明示した号数の内には若干の欠号が含まれているので、おおよそ2200号分、約13年分の所在が判明しており、その全号の内容を確認している。

以下少しだけコメントを付け加える。「日報」発行までの経緯は創刊号に詳しい。ロシア革命後「言論出版結社の自由」が認められたのを機に、和泉良之助主幹が尽力して浦潮日報社がまず創立された。在留日本人への情報提供を目指し、「日露両国民相互の理解」と親善、「我国我同胞に無形の統一と進歩」を目的とするとその社是を謳っている。創刊は印刷機類が整わず、また妨害もあり難産だったようだが、その後は順調に号を重ね、1000号まで1285日(1921年6月21日)、2000号発行も同じく1285日目(1924年12月20日)に迎えている。実に週5日平均で発行されていた計算になる。しかし欠号はシベリア出兵後半の重要部分で、また尼港事件の年の号も未見である。最終号について正確にはわからないが、最後まで残留していた主筆高井邦彦が和泉良之助宛1931年の賀状で「『浦潮日報』は到々、約三千五百号を以て閉鎖の止むなきに至りました」(2)と書き送っている。収集した「日報」の最終は3345号(1930年末)であるので、翌31年後半あたりが終刊時期ではなかろうか。とすると、手元にある約2200号分は全体の3分の2弱という計算になり、残り3分の1の「日報」の収集に今後も努める必要がある。

b)『浦潮日報』の記事概要

「日報」の紙面がどのような記事で構成されていたのか、次の表2をご覧願いたい。もちろん全ての号がこのような紙面であったわけではなく、通常は4頁建てだが10頁を超える特集号もあれば、3000号近くなると2頁のさびしい紙面も見られる。1000号前後が最盛期で記事・広告量も豊富であった。3000号前後では記事自体も減少するが、週4号は発行され、日本軍撤退後約10年間も継続されたことは驚異的であった。

社説・論説は和泉が社是を基調として専ら書いていて、その主要なものは表2中に示した2冊の単行本になっている(3)。和泉が「一騎当千の人材」と評した有力記者山内封介(4)・中山貞雄・広岡光治・池田寿・高井らも一部執筆していたようで、1922年和泉が帰国した後は終刊まで高井が主筆を務めて「日報」の灯を守ったと思われる。

表2中の<ロシア・ソ連に関する情報>から<日本の情報>までは在留日本人への重要な情報提供で、ロシア・ソ連国内はもとより国際情勢、日本国内の政治・社会関連ニュース等と多岐にわたった。主として電話を通じての情報収集力は速報性を有し、また在留日本軍の動向も時折紙面を飾り、「日報」の特徴をよく示している。広告は大半がウラジオストクで開業する商店のもので、住所が載っていてそれをもとに在留日本人商店の地図が復元され、かつ研究されている(5)。

<いわゆる雑報類>は在留日本人の足跡をたどるという意味では重要な情報を残しているといえよう。その若干の分析は後述するが、ここが在留日本人のひとつの交流の場であったに違いない。運動会開催や郊外へのピクニックは定期的に行われていたようで、大切な交流行事であった。野球大会が頻繁に開催されていたこともわかる。しかしながら在留日本人社会全体を報道していたわけではなく、例えば「北のからゆきさん」と呼ばれて多数存在した娼妓や妓楼・楼主などの社会の裏面に記事は必ずしも及んではいない。

総じて見るならば、当時の日本国内の新聞、さらに言えば現在の新聞と紙面の基本的構成は一致していた。それは和泉をはじめ記者達が国内の新聞の記者を経験し、あるいは関係者であったからだろう。

c)和泉良之助と浦潮日報社

社長・主幹として文字通り浦潮日報社の中心だった和泉良之助には、注(2)に示した伝記がある。それによると東京外国語学校で二葉亭四迷、スパルウィン(6)などに学び、日露戦争時の日本軍通訳を経て1907年(明治40)よりウラジオストクで活動をはじめた。46歳の時、私財を投じて1917年末の創刊号発行の7ヶ月前に社を設立した。「日報」だけでなく、社の様々な活動を牽引した後、1922年10月日本軍撤退の際に多くの在留日本人と共に帰国。その後、東京で大阪毎日新聞の嘱託記者を務めたが、1925年に退社、引退した。これがおおよそ和泉の伝記の述べるところである。

しかし「日報」の記事を見てゆくと、1924年以降、和泉の名前が要人の送迎、総領事館行事参加者名簿などに登場し、さらに同25年3月、民会新議員に10票を得て高位当選している。何らかの理由で再びウラジオストクに戻り、和泉は少なくとも26年までは滞在していたと思われる。偶然の一致だが、1931年「日報」終刊の年に東京で和泉は死去した。

1928年(昭和3)10月16日付の第2854号は「本紙発行十一週年」の特集号であるが、その歴史を回顧して、1921・2年の「日報」の全盛期、「邦字紙一萬五千、露字紙四萬部刊行」し、「社員八十三名、雇員を合すれば百十数名に上り株式配当五割といふ成績であった」と記している。邦字の「日報」発行数は当時の在留日本人数をはるかに上回っているので、シベリア出兵軍にも供給されていたと推定される。1000号の記念紙には社員の記念写真が掲載されていて、約50名を確認することができる。和泉はもちろん山内をはじめ「一騎当千」の記者も顔を連ねていて、「日報」の勢いを感じさせる写真である。露字紙については後述する。

表2 『浦潮日報』の記事概要

「浦潮日報」は特別号を除いて基本は4頁建て(タブロイド版)、1頁の大きさはほぼA3版。

<社説・論説>

編集主幹和泉良之助が専ら執筆していたが、有力記者の山内封介(『シベリア秘史』の著者)・中島貞雄・広岡光治なども一部執筆していた可能性がある。和泉の帰国後は高井邦彦が終刊まで主幹であったようだが、その時期社説・論説は減少した。高井に関してはまだ不明な部分が多い。

<ロシア・ソ連に関する情報>

* ウラジオストク内の政府・市会など政治的ニュース、いわゆる3面記事、港湾出入情報

* シベリア・極東の社会情報(革命動向も)、農林・鉱工・商業関係(とくに作況、資源、物価情報)

* モスクワ情報=いわゆる「露都電」(冷忍・泥附からやがてレニン・トロツキヘ)

* ロシア語新聞の抄訳~ソ連・社会主義に関する諸情報

<極東・日本をめぐる国際情勢、関連する軍事情報、欧米事情>

* シベリア出兵、パルチザン動向、革命情勢など

* 極東共和国や対立する諸勢力との抗争などの情報

* 日露間交渉の経過、例えば長春会議など

* 浦潮日報特派員のレポート、例えば大連会議、事件1年後の尼港

* 欧米の諸国事情、シベリア鉄道利用の欧米人情報

* 中国、特に「満州」、関東軍の情報

<日本の情報>

* 日本の政治・経済・社会情報で、東京・大阪発の記事を要約

* 極東ロシア・シベリア、ウラジオストク情勢に対する軍部の対応・姿勢、軍部の人事

* 地方の事故、災害、大火などの情報、残念ながら函館についての記事は未見

<ロシア特派員情報>

大竹博吉(紙上で一定の影響力を示していた)、大庭柯公など

<いわゆる雑報類> この項は、現在ウラジオストクで発行されている「浦潮瓦版」に類似

* 私小説、随筆、短歌・俳句・詩、投稿写真、小学生の作文

* 集会、運動会・ピクニック、演芸会、野球・武道・卓球大会等、合同新年会、

* 総領事館、居留民会(「民会報」が定期発行、その抄報)・民会選挙に関する情報

* 小学校関係(行事参加呼びかけ、募金要請など)、本願寺、キリスト教会行事

* 在留日本人の人物紹介

* 出入日本人情報(鳳山丸を中心とした)、シベリア鉄道乗降客

<連載小説>

歴史物で、例えば「享保妖魔伝」「関東侠客赤城丹蔵」

<広告>

在留日本人の活動や所在を知るうえで、取扱商品、住所、電話番号など重要な手がかりを提供、現存では唯一?ヴェルサイユホテルの広告も~在留日本人街の地図作成の手がかり

d)ウラジオストクの在留日本人の足跡

以上『浦潮日報』の概要を簡単に整理したが、「日報」は在留日本人への情報提供紙で、かつその諸活動の記録であったといえよう。後者に関してもう少し言及しておこう。ウラジオストクの在留日本人数の動向は注(1)の論文を参照願いたい。『日本帝国統計年鑑』の公式統計で、実数はそれより多かったと推定されるが、シベリア出兵以前は2~3千人、最多は1919年の約6千人(実数は約8千人)、日本軍撤退後は700人と急減している。この在留日本人の組織が居留民会で、東シベリアを含むロシア極東には1917年の段階で14(ニコリスク・イマン・ハバロフスク・チタ・ブラゴウェシチェンスク・ラズドーリノエ・アレクセーフスク・ネルチェンスク・ウェルフネウージンスク・アレクサンドロフスキー・ステレチェンスク・ゼーヤ・イルクーツク、以上「日報」の第2号の広告掲載、これにウラジオストクを加える)が確認できる。他にも存在したであろう居留民会を含めて、きわめて多くの地域に日本人の活動が展開されていたわけである。

浦潮斯徳居留民会については原前掲書『ウラジオストク物語』に詳しい。同盟会・同胞会を経て1902年(明治35)に発足し、在留日本人を職種別に組織した互助団体であった。その職種別部は商業部・医師部・裁縫部・旅館部・金銀時計細工部・理髪部・大工部・製靴部など14部で構成されていた。従って在留日本人の大半は商工業に従事していたといってよい。民会の仕事は「旅券業務等で、日露両国官憲とのパイプ役となるほか、居留民会内部の紛争の仲裁から、児童の教育、郵便物取扱、慈善救済事業にいたるまで、多岐にわたった」(7)。この仕事の具体的な活動が「日報」紙上に数多く予告され、また報告されたのである。

「日報」中の民会関連記事で目立つのは「民会報」の抄録である。定期的に発行されており、民会の活動を最もよく示した資料と思われるが、「民会報」自体は残念ながら未発見である。前掲『遥かなる浦潮』の著者堀江満智氏の祖父直造氏は一時民会会頭をつとめており、同書にも民会に関連する記述がある。

表2の「在留日本人の人物紹介」に該当する具体例を示しておく。この類は度々「日報」に登場する企画で似顔絵付きもあるが、ここで見るのは第2485号(1927年1月1日)から始まる「僕の眼に写った浦潮名士の面影」(途中から名士が名流に替わるが)で、第2546号(同年4月20日)までの31回分、「日報」最後の企画となった。

第1回の脇深文居留民会会頭は「謹厳の内に人情味豊か」、「薫もあり実もある名演説」、「難局の現状を処する」のに「好適任者」、続いて今西儀太郎は今西商会を経営し、漁業を通じて「露領発展史に特筆される人物」、石田又次は鈴木商店の関係者で、博識かつ「正宗の銘刀を思はせる」論客といった具合で、川崎商船の関係者、鐘ヶ江商店主、田中時計店主など総勢50名ほどが登場する。いずれもウラジオストクで商売や営業活動に携わっており、日本軍撤退後在留日本人の数が減少した中で、その様子を記録していて貴重である。

Ⅲ 『浦潮日報』をめぐる若干の論点

最後に『浦潮日報』をめぐる若干の論点に関して私見を述べ、まとめにかえたいと思う。

「日報」に関しては、シベリア出兵中の「日本軍憲」の「広報紙」(8)という評価がすでに提出されている。たしかに露字版は特務機関の工作のもとに、そうした役割を担っていた可能性があり、新聞報道をめぐって和泉は何回か当局に拘束されている。この露字版については未見で、今後の検討を待ちたい。しかし、上述したように少なくとも「日報」の邦字版は「在留日本人への情報提供紙で、かつその諸活動の記録」と位置づける。全体を通じて、社是である「日露両国民相互の理解」と「我国我同胞に無形の統一と進歩」を守り抜いたと考える。その象徴的な事例は、1922年に3回にわたって行われた「居留民大会」の報道とその大会成功に向けての和泉をはじめとした記者の活躍を指摘したい。とくに5月14日開催の第1回大会の大会宣言(9)は、この段階における在留日本人の総意を表していた。即ち日本軍のシベリア駐留が長期にわたったため、在留日本人は「極度ノ窮境ニ陥ッタ」とし、撤兵・駐兵いずれの場合にも困難は予想されるが、日本軍は「早晩引揚ゲザルヲ得ナイ」と認識したうえで、撤兵後の「対露貿易恢復」を展望するという内容である。当日の大会席上、和泉と山内等記者はこの方向での発言を強調しているのである。「日報」は在留日本人社会の世論形成に、大きな役割を果していたと考える。

和泉良之助の評価を最後に少し論じておく。『浦潮日報』を通じて在留日本人社会の世論をリードしてきたわけであるが、彼の思想的バックボーンはどのようなものであったのだろうか。この点は和泉の2著に加えて「日報」紙上の論説全体を確定したうえで論ずる必要があり、ここでは大竹博吉・大庭柯公の影響を指摘するにとどめる(10)。このふたりの動向や記事は「日報」に度々登場し、とくに大竹はソ連の現状および社会主義に関しての論説を寄せている。シベリア出兵期は日本国内では大正デモクラシーの展開期と重なっていたが、大正デモクラシーの中でのジャーナリストの位置と役割を私は評価している。大竹・大庭はその一員であったと考えているが、和泉は大竹と日本帰国後も親密な交際を続けており、こうした点も含めた和泉良之助論は別に論じたいと思う。

和泉に関してもうひとつ指摘しておきたい点がある。「日報」と彼の行動の中に、ウラジオストクにこだわり、愛着を持ち続けた姿を見るからである。前述したように彼の「伝記」の記述とは異なり、日本軍撤兵と共に帰国して安住の場を得たにもかかわらず、再びウラジオストクに舞い戻っている。居留民大会で自らが主張した「撤兵後」の現地の状況を確かめたかったのだろうが、そこにウラジオストクへの並々ならぬ和泉の愛着を感ずる。このことは立場、対象地域がことなるが、島田元太郎にも共通するのではなかろうか。たまたま帰国していて島田は尼港事件(1920年3月~5月)には遭遇しなかったが、ほとぼりが冷めるとニコラエフスクに戻り、困難な中で島田商会の再興を試みるのである(11)。和泉のこだわりと共通するが、この両地域を含む「露領亜細亜」が日本人にとってどのような地域と映っていたのか、『浦潮日報』の探索を続けながら考えてみたいと思っている。

<注>

(1)「『浦潮日報』の成立と「シベリア出兵」」(『金沢大学経済学部論集』12-2、1992年3月)と「「シベリア出兵期」における『浦潮日報』」(古厩忠夫編『東北アジア史の再発見』有信堂、1994年5月)。またこれとは別に、『浦潮日報』を分析した論文として、サヴェリエフ・イゴリ「日本語新聞『浦潮日報』とウラジオストックの日本人移民」(『移民研究年報』第2号 1996年3月)も紹介しておく。

(2)『和泉良之助』(桧山邦祐著 サンケイ新聞生活情報センター 1981年3月)3頁。

(3)『極東の変局』(磯部甲陽堂 1919年10月)及び『極東共和国まで』(1922年6月 浦潮日報社)

(4)有力記者にはいずれも著書などがあるが、山内封介『シベリア秘史』(日本評論社出版部 1923年3月)のみを紹介する。山内は戦後も翻訳などの活動をしている。

(5)戸沼幸市『戦前の極東ロシアにおける日本人居留地の空間的特質と生活様式に関する研究』科学研究費(一般研究C) 1997年1月

(6)和泉がウラジオストクで活躍中に、スパルウィンは東洋学院教授をつとめていて、同地で再び両者の交流が行われた。和泉を「二つの偉大な国民に誠実で率直な仲介者としての偉大な使命を果したジャーナリスト」(『横眼で見た日本』新潮社 1931年10月 95頁)と評している。

(7)原暉之『ウラジオストク物語』(三省堂 1998年9月)256~7頁。原の指摘以外の活動として西本願寺布教支援を加えておく(太田覚眠『露西亜物語』1925年4月、『浦潮本願寺記念誌』2001年11月)。また民会のロシアで果たした特殊な役割について、石光真清『誰のために』も参照。

(8)原暉之『シベリア出兵』(筑摩書房 1989年6月)548頁。ここでは当時の特務機関大尉樋口季一郎の証言『アッツ・キスカ軍司令官の回想録』の引用がなされている。なお前掲サヴェリエフ論文も参照。

(9)『浦潮日報』第1265号(1922年5月16日付)

(10)大竹博吉『遺稿と追憶』大竹会 1961年2月、大庭柯公『柯公全集』柯公全集刊行会 1925年6月、この全集の第3巻は有名な『露国及び露人研究』で、中公文庫版がある。柯公は革命後のロシアを旅行中の1924年に行方不明となる(久米茂『消えた新聞記者』雪書房 1968年10月)。

(11)森川正七『北海の男―島田元太郎の生涯―』私家版 1979年1月。島田と島田商会の動向は『浦潮日報』に時折登場する。

特別寄稿 まるで現代そっくり...

ニコライ・アムールスキイ 著 沢田 和彦 解説・訳(埼玉大学教授)

ニコライ・アムールスキイが幕末期の箱館に滞在していたロシア人のことを述べたエッセイを紹介する。

ニコライ・アムールスキイ、本名ニコライ・ペトローヴィチ・マトヴェーエフは1865年に箱館ロシア領事館の准医師の子として生まれ、日本で生まれた最初のロシア人といわれる。その後ウラジオストクで立憲民主党員として革命運動に加わり、市議会議員などもつとめるかたわら、印刷・出版業に携わり、「ニコライ・アムールスキイ」、「グルホフカのハイネ」などのペンネームをもつ詩人でもあった。1919年に日本に亡命し、大阪、神戸でロシア語書籍の印刷・出版・販売業を営んだ。1941年に神戸で死去。

マトヴェーエフは亡命後も精力的な執筆活動を続けた。彼は東京で白系ロシア人が発行していた月刊誌『ロシア極東』や論集『東洋にて 東洋諸民族の文化の諸問題を論ずる不定期叢書』(大衆堂書店、1935年)、中国・ハルビンで白系ロシア人が発行していた週刊誌『国境』や上海の雑誌『帆』、北京の月刊誌『ロシア評論』などに数多くの論稿を発表し、日本在住の白系ロシア人のなかでは外国に最もよく知られた著述家であった。

今回紹介するのは、1933年の『帆』第17号に掲載された「まるで現代そっくり...」である。『帆』は文学・芸術・政治雑誌で、1931年から1939年まで全24号が発行された。編集・発行人はD.I.グストフで、他にO.スコピチェンコ、A.A.イワニーツカヤ、N.F.スヴェトローフ、N.N.イワニーツキイなどが編集に携わった。発行所は「亡命文庫」。グストフはオムスク協同組合連盟理事会員などをつとめ、右寄りの社会主義の立場を取って、反ボリシェヴィキ戦線を組織した。シベリア地方分離主義者で、1929年に上海に来た。著書に『ゴルゴダ 3幕プロローグ付の芝居』(「亡命文庫」出版社、1931年)がある。『帆』は上質の紙を使用し、美しい挿絵入りで、毎号平均40頁。シベリアの歴史から東洋諸国をテーマとした詩と散文にいたるまで、実にさまざまな内容の記事を載せた。詩ではA.アチャイール、A.ネスメーロフ、スコピチェンコ、M.コーロソワ、L.ハインドローワ、V.ヤンコフスカヤ、散文ではK.シェンドリコーワ、M.シチェルバコーフ、A.チョールヌィ、K.コローヴィン、B.ソロネヴィチ、I.ソロネヴィチらが作品を発表した。また太平洋をめぐる政治について少なからざる数の論文が掲載された。発行末期には完全に政治雑誌の様相を帯び、例えばグストフはある論文で上海におけるソ連の諜報活動について論じた。恐らくそれが引き金になったのだろう、1930年代末に彼はフランス軍によって中国の共産主義者たちに引き渡され、その後殺害されたものと思われる(1)。

『帆』に掲載されたアムールスキイのエッセイは、訳者の知る限り以下の9本である。即ち、「日出る国にて」(第13/14号)、「鬼の子」(第15号)、「『イワン・イワーノヴィチ』」(第16号)、「日出る国にて 忘れ去られしロシア人墓地にて」(第16号)、「日本の過去より」(第17号)、「まるで現代そっくり...」(第17号、以上1933年)、「ジョンクロとうめ子」(第19号)、「日出る国にて この国の亡命ロシア人学校の歴史によせて」(第22号)、「昔の日本の詩(『百人一首』より「短歌」数首)」(第23号、以上1934年)。

「箱館で我々はロシア人コロニーを見出した。それは僧侶階級、ロシア病院(2)付きの医師、領事、そして何がしかの身分でこの町に残された一人の海軍大尉(3)とその家族から成っていた。彼らはすべて互いにきわめて非友好的な関係にあった。彼らは互いに訪問し合わないばかりか、どこへも一緒に出かけなかったし、自分たちの間で共通のものを持たず、持とうともしなかった。我々は極東にうち捨てられたこれら不倶戴天の敵たちを、自分たちの輸送船に同時に招待することは決してできなかった。もし彼らのうちの一人が我々のところへ食事に来ると約束したら、同じ食事に自分の敵のうちの誰かが来ないかと必ず尋ねるのだった。外国での我が同国人の互いのこの敵意と反目に、時として私はどれほど驚いたことか。だがその後何年もたった後では、私はもはやこのことには驚かなかった。」

「敵対し合うすべてのグループの間に良き関係と交流を保たせるために、我々は少なからぬ働きと巧妙さを必要とした。そしてもちろんのこと、仮に我々がもっと長く停泊していたとすれば、このような努力は無益だということが分かっただろう。まして我々の船に搭乗する敵が、宣教団の聖歌隊員たちに対して既に敵対行動を開始してしまったのだから。この人物はピョートル・Zh(この姓は印刷物では用いられない単語からつくられた(4))のロシアホテルの食堂で黒ビールの奪い合いで聖歌隊員の一人と喧嘩をし、その勇敢さと決断力にもかかわらず逃走して、「赤い館」(5)という名の国際会館に隠れることを余儀なくされた。これは巨大な3階建ての建物で、ヨーロッパの使節団の要求によってとりわけ船員たちの用途のために日本人によって建造されたものである。聖歌詠唱者は自分がひどく侮辱されたと思い、領事館から同僚を二人連れて来たが、それは善意ゆえのことではあるまい。しかしながら、わが医師は自分の大学で内科学と外科学の他に兵法学をも学んだものと思われる。階から階へと上りながら、彼は軽い木製の階段をすべて取り外して、引きずって運び、それによって攻め寄せる敵から〈渡河〉のあらゆる手段を奪い去り、それと同時に取り壊した壁板やベンチを彼らめがけて手当り次第に雨霰と投げつけた。我々は翌日になってようやくこの事件を知り、わが包囲された敵を無事に救出したのである。」...

この特異な抜粋は、かつて有名だった船員ベロモール(6)(ペンネーム)の本の短編「ロシアの運送船の世界周航」から私が引いたものである。

上で述べられているのはすべて1863年頃のこと、即ち70年前のことである。

箱館港は、アメリカ及びヨーロッパ諸国(ロシアを含む)と締結した条約によって開かれた最初の三つの港のうちの一つだった(7)。

当時、太平洋岸のロシアの主要港は、アムール川沿岸のニコラエフスク港だった。

そのニコラエフスク港から一番近い、日本の開かれた港は箱館だった。

これら二港の間に多少とも活発な関係が始まった。

箱館にロシア領事館が設置された。数年間領事をつとめたのは、ゴンチャローフの『フリゲート艦パルラダ号』で有名なゴシケーヴィチである(8)。

ゴシケーヴィチは『露和辞典』(9)を編纂したが、これは今では稀覯本となっている。

60年代初頭に設けられた宣教団の長をつとめていたのは修道司祭ニコライ(10)、後の日本大主教である。

この地に最初の正教会の教会が建立された(1863年)(11)。

この地にホテルをつくったロシア人実業家さえ出現した。それはシェレメーチェフ公爵の僕婢ピョートル・アレクセーエヴィチ・アレクセーエフで、その妻はドイツ人だった(12)。この人物こそ「ピョートル・Zh」という下品なあだ名をつけられた当の本人である。

またこの地の領事館には、後に長崎の領事をつとめたコスティリョーフ氏(13)がいた。

この人物によって浩瀚な辞典と日本史(14)が編纂された...。

領事館には海軍の見習い水夫出身の通訳マレンダ氏(15)がおり、彼は後に東京の公使館でかなりの出世を遂げた。

要するに、簡単に名前を挙げただけでも、非凡ではあるが、しかしともかくよくお目にかかるような人々がいたことが分かる。...にもかかわらず、こちらの一味、あちらの一味という状態だったのである...。

ベロモール氏の叙述は思わず我々の注意を惹き付ける。それは今日の情景とあまりにも似通っているではないか!

ニコライ・アムールスキイ

P.A.アレクセーエフの墓(横浜外人墓地)

幕末に箱館に居留していたロシア人同士の関係が良好ではなかったことを、訳者はベロモールの記述によって初めて知った。またベロモールが描き出した幕末の箱館のロシア人コロニーの状況と、その70年後に異郷に暮らしていた亡命ロシア人社会の状況がそっくりだというマトヴェーエフの指摘も興味深い。

本稿執筆に際し、檜山真一氏と柴田順吉氏からご教示を賜った。

<注>

(1)Bakich, Olga. Harbin Russian Imprints: Bibliography as History, 1898-1961: Materials for a Definitive Bibliography. New York: Norman Ross Publishing Inc., 2002, p. 187; Хисамутдинов А.А. Следующая остановка - Китай. Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2003. С. 183; Печатные издания харбинской россики: Аннотированный библиографический указатель печатных изданий, вывезенных хабаровскими архивистами из Харбина в 1945 году. Хабаровск: Частная коллекция, 2003. С. 58; Кузнецова Т.В. Русская книга в Китае (1917-1949). Хабаровск: Дальневосточная государственная научная библиотека, 2003. С. 83, 219; Ван, Чжичэе. История русской эмиграции в Шанхае. М.: Русский путь, Библиотека-фонд 《Русское Зарубежье》, 2008. С. 438.

(2)ロシア領事館付属箱館病院は海軍病院で、医師も海軍省所属だった。1858年に亀田川河口左岸につくられ、敷地は400坪、うち病院(養生所)は24坪だった。梅毒、眼疾の治療では箱館市民をも無料で診察し、3人の日本人医師が常任医師M.P.アリブレヒトのもとで外国医学を学んだ。1861年に火災で焼失し、1863年に上大工町(現在ハリストス正教会のある元町3番13号)の領事館の東隣りに病院が新たに建設された。そしてアリブレヒトに代わってI.ザレスキイが院長をつとめた。後の同志社大学の創立者・新島襄は、箱館からアメリカへ密出国する直前にこの病院でザレスキイから眼疾の治療を受け、病院の優秀さと日本人患者に対する懇切な取り扱いをその『函楯紀行』に記している。これは、自国の科学知識を提供することで日本国民の心をつかみ、ロシアの影響力を確保するという、E.V.プチャーチン海軍中将の対日戦略の一環でもあった。1866年3月20日に本病院は焼失した。同年に病院は長崎に移転し、ザレスキイもその常任医師として転任した。谷澤尚一「幕末・箱館ロシア病院に関連する史料」、『地域史研究 はこだて』2、1985年8月、56-57頁。秋月俊幸「ロシア人の見た開港初期の函館」、『地域史研究 はこだて』3、1986年3月、24頁。ドナルド・キーン著、金関寿夫訳『続百代の過客 上 日記にみる日本人』朝日新聞社、1988年、285-286頁。『函館市史 通説編』第2巻、函館市、1990年、174-175頁。ニコライ・アムールスキー著、原暉之訳・解説「函館最初の写真師(在日ロシア人の生活から)」、『地域史研究 はこだて』23、1996年3月、104頁。伊藤一哉『ロシア人の見た幕末日本』吉川弘文館、2009年、50-58頁。

(3)箱館ロシア領事館付武官P.M.コーステレフ海軍大尉(1833-1867)のことだろう。かつてクリミア戦争でセヴァストーポリ要塞防衛のために戦った人物で、P.N.ナジーモフ海軍大尉に替わって1862年に箱館に来た。後記ニコライはゴシケーヴィチ領事宛の書簡で、コーステレフが箱館のロシア人のほぼ全員と激しく衝突したことを伝えている。ベロモールの記述はこのあたりの事情を反映しているものと思われる。と同時にコーステレフの功績もあり、彼の箱館滞在時に「ディアーナ号」の大砲が弁天岬台場に設置された。また彼は箱館の「諸術調所」と思しき教育機関で日本人に天文学、航海術、造船術、砲術、築城術の基礎を教え、日本人の石工に命じてロシア人墓地に土盛りの墓の代わりに墓石を設置させた。コーステレフは1865年に箱館を去り、その2年後に亡くなった。別の資料によれば、1864-1866年に箱館居留となっている。『函館市史 通説編』第2巻、147頁 ; Гузанов В. Иеромонах. М.: Общество 《Россия-Япония》, 《Юго-Восток-сервис》, 2002. С. 118-119; Хисамутдинов А.А. Русские в Хакодате и на Хоккайдо, или заметки на полях. Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2008. C. 163-165, 436.

(4)"Zh"はロシア語の卑語 "Zhopa"(「穴」)を意味する。

(5)下線は原文ゴシック体。外国人の要求により、1858年に官から金を貸して山ノ上遊郭内に建設させた外国人揚屋「山ノ上休憩所」のことだろう。『函館市史 通説編』第1巻、1980年、598頁。長崎でも1860年9月にロシア海軍の要請により、稲佐に「魯西亜マタロス休息所」が開設された。これは、地元の娘たちに梅毒検査を施した上でロシアの下級水兵向けに遊女として提供する遊興所である。赤ペンキ塗一色のこの和洋折衷の民営娼館を、ロシア海軍兵は「赤い館」、稲佐の住民はこのロシア語に基づいて「からすね・どうま」と訛称した。拙稿「「からすね・どうま」のこと」、『ロシア手帖』23、1986年12月、34-38頁。

(6)ベロモールの本名はA.E.コンキェヴィチ(1842-?)。海軍中佐、三等文官にして商工業省航海局長。1865年に箱館、1870年に長崎、1872年に横浜に来航。1880年代初頭から文筆活動を開始し、「A.ベロモール」(白海とバルト海を結ぶ運河名)のペンネームでペテルブルグの雑誌『ロシア通報』、『ロシアの往時』やロシア海軍省の機関誌『海事集録』にロシア極東艦隊や日露戦争の対馬沖の海戦に関するエッセイを発表、また『船乗りのための覚書』(ペテルブルグ、1907年)、『破滅前夜の旅順艦隊』(ペテルブルグ、R.ゴリケ・A.ヴィリボルグ、1908年)などの著書を公刊した。Библиография Японии: Литература, изданная в России с 1734 по 1917 г. М.: 《Наука》, Главная редакция восточной литературы, 1965. С. 155, 186, 196, 205; Болгурцев Б.Н.(сост.) Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Русской Америки. Владивосток: 《Уссури》, 1998. С. 98-99. アムールスキイが引用した短編「ロシアの運送船の世界周航」については未確認。

(7)1855年2月7日(陰暦安政元年12月21日)に下田で日露和親条約が調印され、箱館、下田、長崎の3港をロシアに開港することとなった。

(8)ロシアの作家I.A.ゴンチャローフは遣日使節プチャーチン提督の秘書官として1853年に長崎に来航した。その旅行記が『フリゲート艦パルラダ号』(1858年)であり、そこには中国語通訳としてこの遠征に加わったI.A.ゴシケーヴィチも登場する。

日露和親条約によって箱館、下田のいずれかにロシア領事を置くとされ、1858年に箱館に領事館が開設された。マトヴェーエフの言うように、この選択はロシア海軍と関係が深く、不凍港として兵員の休養、食料や資材の供給、軍艦の修理などに箱館港を利用したのである。ゴシケーヴィチ初代領事一行は1858年10月24日(安政5年9月30日)に箱館に到着し、最初は実行寺と高龍寺に分宿していたが、1860年に上大工町に領事館の建物が出来上がった。箱館の洋風建築第一号である。この工事を請け負ったのは、棟梁の忠次郎という人物である。同年に箱館を訪れたロシアの植物学者 K.I.マクシモーヴィチの日記の9月18日の項には、「町は港から始まり、悪いところではない。明らかに風変わりな建物がある。左端の高い所に君臨しているようなロシア領事館、魅力的な三階建、屋根のとんがりに領事館旗がはためいている。その左手に二階建がある。領事館医の白い家である。」とあり、ロシア語を学ぼうとする日本の子供たちのための学校が突貫工事で建設中であること、小さな礼拝堂が完成したことが記されている。その10日後に『ニューヨーク・トリビューン』紙通信員のフランシス・ホールが箱館を訪問したが、彼の日記にはこうある。「9月28日金曜日[中略]船が箱館港に近づくと、人目をひく白い建物、ロシア領事館が目に入った。[中略]翌29日[中略]甲板からは箱館の街がよく見えた。目立っているものは、白い建物の一群で、洋風の二階建てである。あれは何だろうと思っていると、ロシア軍艦の側面から煙りが巻きあがってきた。8時の空砲であった。すると軍艦と陸上の白い建物から一斉に正十字の旗(アンドレイ軍艦旗、革命前、ロシア軍艦の船尾につけられた)があらわれた―この北方海域にはロシア人たちがいるのである。」1865年2月に領事館の建物は火事で焼ける。1872年にロシア公使館が東京に設置されるにともない、翌年に領事館は閉鎖された。函館市船見町にロシア領事館が再建されるのは1906年のことである。秋月、前掲論文、23-24頁。『函館市史 通説編』第2巻、154-155、174-175頁。井上幸三『マクシモヴィッチと須川長之助―日露植物学界の交流史―』岩手植物の会、1996年、113、120頁。清水恵・A.トリョフスビャツキ「日露戦争及び明治40年大火とロシア帝国領事館―在ロシア史料より―」、『地域史研究 はこだて』25、1997年3月、87頁。清水恵『函館・ロシア その交流の軌跡』函館日ロ交流史研究会、2005年、28-29頁。

(9)正しくは『和魯通言比考』(ペテルブルグ、1857年)。

(10)俗名イワン・ドミートリエヴィチ・カサートキン(1836-1912)。ペテルブルグ神学大学を卒業後、1861年7月2日(文久元年6月7日)にロシア領事館付司祭として箱館に赴任。修道司祭フィラレート、司祭V.マホフに次いで三人目である。1872年に東京に移り、1891年に神田駿河台に東京ハリストス復活大聖堂を建立した。1906年、大主教に昇叙。マトヴェーエフは箱館の教会でニコライから洗礼を授けられた。清水、前掲書、9-20頁。長縄光男『ニコライ堂遺聞』成文社、2007年、30-40頁。

(11)正確に言えば、1859年2月に、ロシア領事館として使われていた実行寺の境内に礼拝堂として建てられたのが、正教会の始まりである。1860年に上大工町に領事館が建設されるにともない、同地への移築工事が行われた。さらに1862年に拡張工事が行われた。建物としての聖堂の出来ばえは芳しいものではなかったが、外装や内装はかなり見栄えのするものに仕上がっていたようだ。この初代教会は1907年8月25日の函館大火で焼失した。ニコライ著、中村健之介訳編『明治の日本ハリストス正教会』教文館、1993年、145頁。廚川勇『函館ガンガン寺物語』北海道新聞社、1994年、77、79-80、84頁。『函館市史 都市・住文化編』、1995年、182-185頁。拙稿[解説・訳]「日本における正教の発祥地―函館市のロシア正教宣教師団最初の聖堂―」、『函館とロシアの交流 函館日ロ交流史研究会創立10周年記念誌』に所収、函館日ロ交流史研究会、2004年、65-72頁。長縄、前掲書、70-73頁。

(12)アレクセーエフは1832年にトゥヴェーリ県に生まれた農奴で、主人のA.A.コルニーロフに付き従って黒海艦隊のフリゲート艦「ウラジーミル号」に水兵として勤務。1858年9月に主人が艦長をつとめるクリッパー船「ジギッド号」で箱館に来た。この地でアレクセーエフは農奴身分から解放され、仲買人として日本の産品を買い付け、ロシア沿海州の諸港で売りさばいて富を築いた。1863年末に大町の埋め立て地・築島にホテル「ニコラエフスク」を建設すると、ロシア軍艦の乗組員たちが大挙して押し寄せた。このホテルの食堂は本邦初のロシア料理店でもあった。アレクセーエフは10等官の貴族の娘ソフィヤ・チェルノーワと結婚、式はニコライ司祭が執り行った。ソフィヤは1858年にゴシケーヴィチ夫人の下女としてベラルーシのポレーシエから箱館に来た。1871年にニコライが東京へ移転するに伴い、アレクセーエフもそれに同行したが、翌1872年10月26日に彼は風邪をこじらせて病死した。ホテルはソフィヤが引き継いだが、その後彼女は東京駐在のロシア公使K.V.ストルーヴェ家の子守りとなった。1880年12月28日、ロシアの作家V.クレストーフスキイが訪日時にロシア公使館で開かれた子供たちのクリスマス・パーティーで出会った、「もう20年ほど日本に住んでいて、この国の言葉をとても上手に話すかなり年配のロシア人乳母」とはソフィヤのことである。彼女は1882年に公使のワシントン赴任に伴い、一緒にアメリカへ渡った。箱館のロシアホテルは1883年に閉鎖された。『函館市史 通説編』第1巻、596-597頁。第2巻、161-163頁。ニコライ・アムールスキイ著、檜山真一訳「日本におけるロシア人召使」、『地域史研究 はこだて』18、1993年10月、92-94頁。ヴィターリー・グザーノフ著、左近毅訳『ロシアのサムライ』元就出版社、2001年、130-146頁。左近毅「存在の証明―ピョートル・アレクセーエヴィチ・アレクセーエフのばあい―」、『異郷に生きる―来日ロシア人の足跡』に所収、成文社、2001年、63-75頁。清水、前掲書、66頁。中村健之介監修『宣教師ニコライの全日記』第2巻、教文館、2007年、101、113頁。Амурский Н. Русский дворовый человек в Японии. Дальневосточная звезда. 1910 г., № 3. С. 3-4; Гузанов В. Самурай в России. М.: "Япония сегодня", 1999. С. 81-92; Крестовский В. В дальних водах и странах. М.: Центрополиграф, 2002. С. 546; Гузанов. Иеромонах. С. 165-183; Дневники святого Николая Японского. Т. 2. СПб., Гиперион, 2004. С. 125, 140; Хисамутдинов. Русские в Хакодате и на Хоккайдо, или заметки на полях. C. 173-174, 429.

(13)V.Ia.コスティリョーフ(1848-1918)は1874年にペテルブルグ大学東洋学部支那・満州・蒙古学科を卒業し、翌年から1884年まで東京のロシア公使館の日本語研修生、1885年から1900年までは長崎のロシア領事館の領事をつとめた。その間1876年5月から2年間、東京外国語学校魯語科で教鞭を執った。1907年にペテルブルグ大学東洋学部日本学科の初代助教授となったが、在籍は一年のみである。渡辺雅司「東京外国語学校魯語科とナロードニキ精神―小島倉太郎の講義録をもとに―」、『ロシヤ語ロシヤ文学研究』15、1983年9月、10頁。渡辺雅司「旧東京外国語学校」、日本ロシア文学会編『日本人とロシア語 ロシア語教育の歴史』に所収、ナウカ、2000年、46頁。Lensen G.A. Russian Diplomatic and Consular Officials in East Asia. Tokyo: Sophia University, 1968, p. 32; Иванова Г.Д. Русские в Японии XIX - начала XX в. М.: 《Восточная литература》, 1993. С. 103-104; Гузанов В. Ради пользы России. Япония сегодня, май 1996 г. C. 27-29.

(14)「辞典」は、Русско-японский словарь разговорного языка. СПб., 1913, XLIII+1003 с.(『露和口語辞典』ペテルブルグ、1913年、XLIII+1003頁)である。「日本史」は、Очерк истории Японии. СПб., 1888, XXIV+446 с.(『日本史概説』ペテルブルグ、1888年、XXIV+446頁)である。

(15)スウェーデン系ロシア人A.マレンダは1864年から箱館に居住。1879-1885年には東京のロシア公使館の通訳をつとめた。1886年または1887年に没。ニコライは覚え書で、宣教団にとって有害な人物だったと彼を罵っている。マレンダと日本人女性との間にできた私生児エカテリーナ(日本名・春子)は、正教徒の漢学者・中井木莵麿の養女となり、日本正教会の女子神学校を卒業後は同校の助教師をつとめ、神学校の教師・ペトル内山彼得に嫁いだ。『函館市史 通説編』第2巻、147頁。『宣教師ニコライの全日記』第4巻、33、119頁。第6巻、281頁。第7巻、81頁。第8巻、269頁。第9巻、274頁。Lensen. Op. cit., p. 36; Дневники святого Николая Японского. Т. 3. С. 117-118, 221; Т. 4. С. 474, 586; Т. 5. С. 331-332, 827.

特別寄稿 「シベリア出兵」撤兵後の邦人大量拘禁事件の周辺

小山内道子(元北海道教育大学講師)

はじめに

1860年建都のウラジオストクは昨年建都150年を迎えた。その歴史をひもとくと、有名な古典的文献としてその前期の歴史50年を語るニコライ・マトヴェーエフの『ウラジオストク市歴史概説』がある(1)。この書には1910年までのウラジオストク発展の歴史がたんたんと編年体スタイルで記述されていて、函館の歴史とは違った処女地からの都市成長の記録がたいへん興味深い。しかし、日ロ戦争期には住民と学校、公共機関等が疎開したこと、日本の戦艦からの砲撃で死者が出たこと、その後の予想外の敗戦、続いて起こった暴動、殺戮、破壊、そして政治的デモやストなどの混乱と不穏な状況はウラジオストクの危機ともいうべき事態となった。このあたりのマトヴェーエフの叙述は緊迫したものとなっている(2)。日ロ関係の大きな試練だったのである。ただ、本稿ではこの問題には触れない。引き揚げていた日本の居留民は戦後徐々に再び浦潮に戻っていったのであった。

しかし、その13年後の日本の「シベリア出兵」はロシア極東、特にウラジオストクの歴史における日ロ関係史上に最大の汚点を残した。本稿では『月刊ロシヤ』によってその撤兵後に起こった残留邦人の大量拘禁事件に焦点を当て、「歴史の記憶」を探ってみた。

『月刊ロシヤ』と1924年浦潮の邦人拘禁事件の記録

『月刊ロシヤ』とは1935(昭和10)年から1944(昭和19)年にわたって発行されていた専門的な対ソ研究雑誌であるが、世界を震撼させた1917年のロシア革命勃発を契機にハルビンで始まったソ連研究とその会報が基盤となり、紆余曲折を経て東京で刊行されたものである。この雑誌の詳細について、筆者は既に昨年論考「『月刊ロシヤ』(1935~1944)を渉猟して」を発表しているので(3)、ここでは割愛したい。

さて、今回改めて『月刊ロシヤ』各号の目次をたどってウラジオストクに関する記事をひろってみた。ところが、それは期待に反して驚くほど少なく、注目したい主なものは2本だけであった。最も大きな記事は1938年4月号に掲載されている高橋長七郎氏の「赤軍の浦潮

入城を目撃して――私の赤露入獄受難記――」の前編11ページ(4)と翌5月号の続編16ページ(5)

である。もう一つは東京の正教神学校出身で「浦潮日報」の記者を勤めた中山貞雄氏(6)の「浦塩のラングトン事件」(7)である。本稿では紙幅の都合で前者のみを取り上げる。著者については写真付きの紹介文があり、「筆者高橋長七郎先生はグレボフ(8)の直弟子でわが露語学界の元老である。現在は京都基督正教主として静かな日を送っておられる。写真は帝政時代モスクワの工場で鋳造された鐘をつく法服姿の先生。」となっている。牛丸康夫著『日本正教史』には「その他ニコライの門下熊本のヴィサリオン高橋長七(後、京都教会司祭)の門から黒田乙吉、茂森唯士、松本傑(樹木節)等が出た。」(9)とある。本名は「長七」で「長七郎」はペンネームであろう。また、黒田乙吉氏自身が著書の中で、「明治42年の秋、当時、熊本にあって恩師高橋長七郎先生についてロシヤ語を学んでいた著者は......」(10)と書いている。ここで語られている「入獄受難」事件は1924年(大正13年)2月に起こっているが、この手記は事件のほとぼりが冷めた昭和13年、つまり実に14年も経過してから「追想」という形で発表していることになる。事件の輪郭をつかむために、著者がこの手記について述べてい「はしがき」をまず紹介したい。

<大正13年2月26日、筆者は浦潮斯徳で海軍の蓑嶋(当時少佐)陸軍の松井(当時大尉)等と共にゲ・ペ・ウ(11)に拘束、御丁寧にも死刑の宣告まで受けたが当時北京駐在の露国大使と我が芳澤公使談判の結果でもあったであろう、同4月16日釈放(国外放逐)せられた。いまその追憶を書いて見たいと思うのであるが、拘束事情を了解する上において、この事件以前の情勢を略述する必要もあり、かつその情勢そのものの内には多少意義のある問題もあるように思われるので、大正11年我が日本軍の沿海州撤収=赤軍浦潮入城から筆を起こして見たい。>(12)

日本軍の「シベリア出兵」は1918年4月上陸、1922年10月25日に撤退しているが、ウラジオストクの日本人居留民人口は1917年に3152人、日本軍上陸後の1919年6月5915人でピークとなり、1922年6月日本軍撤退前で2684人と半減し、撤退1年後の1923年には719人となっていた。また、統計では高橋氏が拘束された1924年2月でも719人である(13)。氏はどのような立場で浦潮に留まっていたかは触れていないが、日本軍付きの通訳官だったと思われる。

1922年の日本軍撤兵後のウラジオストクの状況の直接的な証言自体が希少で興味深いが、高橋氏の手記はかなり長文のため全てを紹介するのはむずかしい。そこで、赤軍入城から始まる追想を、節の小見出しとともにごく簡単に要約したい。

[赤白両軍の関ヶ原、スパースコエの決戦]

日本軍(手記では皇軍)撤収のあとその陣地はソックリ白軍の手に渡ったが、当時赤の大群はロシア本国から潮の如く極東に向かって追撃してきて、コルチャク、カッペル、セミョーノフ各軍を次々に破って、勝ち誇って沿海州になだれを打って攻めて来た。白軍の指揮官デテリクス将軍はスパースコエの陣地に拠って激戦2昼夜を戦ったが、再起不可能の大敗を喫した。

[日本軍撤収と赤軍の浦潮入城式]

日本軍撤収後1日をおいて赤軍の浦潮入城式が行われた。入城式は想像以上に立派なものだった。労働者一派は「我が軍来たれり」(ナーシ・プリシリ)と雀躍し、一般市民は息を殺して眺めるばかりだった。市中の要所要所に高台が出来、労農戦士が入れ替わり立ち替わり革命成就祝福の声を張上げるのだった。

[赤軍の安民布告と言論機関の没収]

赤軍は入城後数日して安民布告を発布した。平和の人民は皆その堵に安んじて従来の業に就けという主意のものだったので、不安裡に息を殺していた市民も安堵のもようだったが、長くは続かなかった。最初に来た恐怖は、浦潮における一切の言論機関の没収であった。赤軍歓迎の社説などを掲げてお世辞を振り蒔いた新聞等もあったが委細かまわず片端から没収せられたのであった。邦人経営の邦字新聞など醜いまでの御世辞をまいたりしたが、矢張り発行の差し留めを喰らった。斯くて沿海州唯一の赤政府言論機関「クラースノエ・ズナーミャ」(赤旗)紙が出現し、他には一葉の印刷物だにも見ることが出来ぬことになった。次に来たのは台所用ナイフの外一切の冷・火武器の没収であった。(下線は筆者)

[追放令に脅える市民]

大正11年11月下旬頃だった。赤政府機関新聞赤旗紙の附録上に約300名の追放人名簿が発表せられた。この時の浦潮市民の驚きと恐怖とは到底筆舌すべからぬものであった。追放人名簿の前書きには「下記の人々は来る何日、浦潮停車場広場に集合すべし」と言う意味のものであった。そして市の出口の全てはいわゆる蟻の這出る隙もなくゲ・ペ・ウの兵士に依って固められた。一方停車場の構内には此等追放者を収容すべき列車が準備せられて居るのが、外部からも眺め得られたがワゴン全部が鉄条網針金で張り回されていた。このワゴンが何日何処を指して発車するのかは全然秘密で、誰も此れを知る者がない。

[ゲ・ペ・ウの閻魔帳]――省略

[トロツキイの空軍資金募集]――省略

[搾りあげた献金数百万ルーブル]――省略

[関東大震災とレニン号の醜態]

大正12年、憎くて憎くてたまらない日本に大震災があった時、彼らは雀躍して喜んだものであった。「自然が日本を罰したり」と叫んで、ありもせぬシャンパンを抜いたということは誰知らぬものもない事実であった。然し一面日本居留民の帰国するものに対しては幾分出国手続きを簡易にして「我等は斯くも人道的なり」と赤旗紙に書かせたものであった。赤旗紙は毎日毎日一面全部大活字で震災日本を報道した。彼等の人道を天下に示すべく日本へ見舞品として千人分の衛生材料を整え、レニン号に積み込んで日本に送ることにした。

しかし、発錨前には大々的な鳴物入りで、その行をはやしたてたのに反し数日してションボリと浦潮埠頭に船影も薄らげに繋留したのであった。――その理由を説明する後半省略。

[俄然邦人検挙事件起こる]

レニン号事件以後ソヴェート当局が浦潮居住の日本臣民を睨む眼の光は一層その度を増した。居留民は信書を故郷に送ることが禁じられ、日本からの新聞紙は所々真っ黒に塗りつぶされて配達された。斯くてその年は不気味裡に暮れて13年を迎えたが、2月に入る頃から一部日本人に対する警戒は益々厳重を極めたものとなり、果然4月(2月か?―筆者)下旬に至り、それが具体化して日本人逮捕という活劇が演ぜらるるに至った。――高橋氏が「君に国事スパイの疑いがあるから」として家宅捜索を受け、逮捕せられたのは大正13年2月26日朝尚暗き5時頃であった。――後略。ここで、(前編)は終了している。

次号の(後編)は、ゲ・ぺ・ウに連行されて、留置場へ、監房に同胞を想う心、監房内の落書き、隣室には日本人が入った、囚人弁当は黒パン4半斤、満員便所の悩み、党員半島人と恋愛合戦、シラミ対策、神父ヤコフの最期、獄中の石田光成、不可解な取調べ、死刑の宣告、花咲く故国への小見出しで、読み物としても読者の気をひく16ページという長文の具体的詳細なルポルタージュとなっている。しかし、ここでの紹介は割愛したい。

この手記が発表された1938年にいたる日ソ関係を大雑把に瞥見すると、1925年「日ソ基本条約」が締結されて国交が回復したが、その後日本が満州国を成立させ、さらに1937年「日華事変」により華北華中へ進攻すると、中国においては抗日人民戦線結成への動きが加速化し、中ソ不可侵条約の締結、第二次国共合作の成立などソ連との提携がすすむ。これに対して日本は1937年日独伊三国防共協定を結び、その後満州国とソ連、あるいは蒙古との国境で様々な軍事衝突を起こしており、日本国内では反ソ感情が高まっていたはずである。また同時に、「治安維持法」などによる思想、言論統制が厳しさを増していたから、高橋氏の手記もこの時代を反映したものであることに注意を向けたい。

拘禁事件と『浦潮日報』その他の新聞報道

この事件の新聞報道については、まず最初に昨年秋函館市中央図書館でデジタル写真によりDVD化された『浦潮日報』を検索することにした。幸い『浦潮日報』については橋本哲哉氏の詳細な「極東ロシアとの交流と『浦潮日報』」という研究報告(14)があるので、参考にさせていただいた。氏の探索によって『浦潮日報』は1917年12月9日の創刊号から1931年の最終号までの約3500号の内約2200号分の所在が確認されている。ところが、期待に反して正にこの事件が起こった1924年2月から4月にかけての分は2月13日から5月5日までの号が欠落していたのである。しかも今のところ何処の機関でもこの部分の所在は発見されていないことが分かった。残念であると同時に不思議に思えたくらいである。

ところで、今回高橋氏の手記を読んで、『浦潮日報』欠号についてはたと思い当たり、納得がいった気がした。つまり、上記高橋氏の手記要約文に下線で示したように、ちょうどこの時期はソヴェート当局により、邦字新聞(これは『浦潮日報』だと推測される)は「発行の差し留めを喰らった」のではなかろうか。これはまだ「仮説」であるが、約2ヶ月半発行停止になっていたため、実際にこの間欠号となり、存在しなかったと考えることは出来ないだろうか(確認できないため、この欠号問題は今後の課題としたい)。

そこで、この事件については『函館新聞』に当たってみた。

3月2日付けで(敦賀電話)として大活字見出しの「浦塩で邦人の大検挙 領事館の電信電話を切断し 菊花御紋章を剥奪す」他の記事がある。これは3月1日浦潮から入港した「鳳山丸」が齎したニュースとして伝えている。邦人約20名が検挙されたとし、氏名が判明しているものとして松井大尉、郡司副領事など15名が挙げられ、高橋長七氏も入っている。また、当地国家保安部長カルベンコが公表した逮捕の理由を次のように伝えている。「浦塩在留日本人が赤衛軍隊並びに露国国家組織を調査せる事実ありとの情報に接し此の事実は露国の秘密に達することなれば国家保安部は嫌疑在留民の家宅捜索を26日行いたる結果多くの証拠を挙げたるに拠り逮捕したるものなり。」同じ紙面でニコリスクでも同様の事件があったとしている。また、「外務省公表」として「重大事件であり、露国官憲に抗議し、釈放方に尽力中......」と続く。その後の関連記事として、3月4日同紙に「裏面に潜む鮮人」の見出しで、「浦塩の邦人不法監禁事件の裏面には上海に根拠を有する不逞鮮人組織の結社義烈団員は目下浦塩にある同団員と巧みに気脈を通じ浦塩国家保安部の意図を繰って今回の邦人監禁事件の裏面に活躍している事実があり......」の報道もある。また、『東京日日新聞』の第一報は2月28日(ウラジオ電報)、「松井参謀本部派遣員、ウラジオ保安部に拘引」の記事で、次に3月2日、「在浦同胞拘禁の日、忘れられぬ一大国辱、在留民悲憤の涙に暮る」の長文の記事を出している。

「シベリア出兵」時の日本軍の作戦行動と拘禁事件

この事件については、舟川はるひ氏が同地領事館副領事でありながら拘引された祖父の郡司智麿氏ら領事館関係者に焦点をあてた綿密詳細な論考「ウラジオストク総領事館館員拘禁事件についての考察」(15)を発表しておられるので、参照していただきたい。舟川氏は外交史料館他の資料およびウラジオストクのロシア連邦保安庁に保管されている事件の貴重な記録等に拠って事件の真相を解明された。

そこで、筆者は事件そのものと結末についての言及は上記にとどめ、日本軍撤兵後も革命政権が日本に対して抱いていたと思われる報復的政策の背景に注目してみたい。ただ、筆者が参照した文献は以下のように限定的であることをお断りしたい。まず、原暉之氏の『ウラジオストク物語』(16)に当たった。この書では1860年の建都よりはるか以前から、すなわち北東ユーラシア地域がロシア領に組み入れられる過程の前史の部分から書き起こされていて、終章は日本の「シベリア出兵」と1922年10月25日の」日本軍撤兵までとなっている。未刊行のものを含め内外のあらゆる史料・文献が驚異的といえる形で駆使されており、最も十全で学術的なウラジオストク史であると思われる。本稿で取り上げる時期については、以下のような重要な記述がある。

<沿海州に駐留を続けた日本軍は、1920年4月、「革命軍武装解除戦」と呼ばれる大規模な作戦行動を起こしている。この場合の「革命軍」というのは沿海州ゼムストヴォ臨時政府軍であるが、幾世代にわたるソ連市民が記憶しているのは、この時日本軍によって逮捕され、白衛軍に引き渡されたセルゲイ・ラゾをはじめとする数人の革命派指導者が残酷な殺害を受けた事件である。彼らは蒸気機関車の汽罐に生きたままくべられて処刑されたといわれている。

また、この作戦行動は同時にコレイスカヤ・スロボトカ(新韓村)に対する襲撃をともなった。日本総領事館には、1910年の韓国併合の前夜から韓国統監府(併合後は朝鮮総督府)の派遣員が駐在し、新韓村の動静を注視してきたが、それから10年をへて、日本帝国主義は朝鮮独立運動の有力な海外拠点を壊滅させるのに成功した>(17)

上述の「革命軍武装解除作戦」については、関連する「尼港事件」についてとともに同じく原暉之氏の『シベリア出兵――革命と干渉、一九一七~一九二二』(18)にさらに詳述されている。この書に引用されている東京外語学校教授八杉貞利の沿海州方面への旅行記録にある日本軍人の過激派討伐の非人間的行動、態度などは驚くべきものである(19)。

それにしても、この時期『東京日日新聞』が連日伝える北京での芳澤公使とカラハン大使との日ソ間の談判における日本の強気の姿勢には驚かされる。早期の日ソ国交回復実現と「尼港事件」の補償をからめた交渉が逮捕者の無事釈放を勝ち取ったようである。

最後に付け加えたいのは、堀江満智氏の『遥かなる浦潮』(20)のことである。平穏に暮らしていた日本の居留民たちが、いやおうなく日本軍の出兵作戦に巻き込まれ、協力を余儀なくさせられたあげく、撤兵時には共に全てを棄てて引き上げざるを得なかった物語が描かれている。また、巻末には左近毅氏の優れた解説があり、浦潮居留民の歴史を系統的に理解することができる。

おわりに――革命戦士とセルゲイ・ラゾォたちの記憶

ウラジオストク第一の目抜き通りスヴェトランスカヤ通りの中央広場には壮大なモニュメント「極東のソヴェート政権樹立(1917~1922)に一身を捧げた戦士たち」の群像があり、少し先の同じ通りのスクヴェールには上述したように非業の死を遂げた革命の英雄ラゾォの胸像、北側の公園には革命期の労兵ソヴェート議長スハーノフの記念碑があるという(21)。つまり、ウラジオストクは革命政権成立までの戦いの記憶が特に深く刻された都市といえよう。そして、これらの記念碑はすべてソヴェート政権成立期における日本軍の「シベリア出兵」に抵抗する闘争の軌跡を記念するモニュメントともなっている。また、ロシアではソ連時代はもちろん現在でも歴史や郷土史の教科書でラゾォたちの物語が学ばれているという(22)。

今年は1991年末のソ連邦崩壊から20周年目を迎え、軍港都市ウラジオストクが開放されてからも19年が経過して日ロ友好の側面がアッピールされている。しかし、本稿ではあえて忘れられがちな「シベリア出兵」後起こった「邦人大検挙」事件を取り上げて、日ロ関係史における忘れられがちな「歴史の軌跡」の一端を考察した。

<注>

(1)Н.П.МАТВЕЕВ, КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК г.ВЛАДИВОСТОКА,Владивосток, 1990(1910年出版原著の復刻版)

(2)同上、p.p.222-285

(3)中村嘉和、長縄光男、ポダルコ・ピョートル編『異郷に生きるⅤ』、2010年、成文社、p.p.239-253

(4)『月刊ロシヤ』日蘇通信社、1938年4月号、p.p.170-180

(5)同上、1938年5月号、p.p.117-132

(6)中山貞雄はニコライ神学校卒業後、ペトログラードで日露教会の仕事をしていたとき、『浦潮日報』の主幹山内封介に誘われて入社した。橋本哲哉「『浦潮日報』の成立と「シベリア出兵」」、『金沢大学経済学部論集』、1992年、p.80

(7)『月刊ロシヤ』、1942年、新年号、p.p.108-111、ラングトン事件も興味深いが、前書きの形で、彼自身1923年12月にはゲ・ぺ・ウに拘禁されていたこと、真珠湾攻撃は快挙と喜ぶなども記している。

(8)セルギー・グレーボフは1889年来日、ニコライ堂で神学校教授を務め、翌年からはロシア公使館付司祭を兼ね、その後岩沢丙吉の協力を得て露語学習者の最良書とされた『グレーボフ露西亜文法』を発行した。牛丸康夫著『日本正教史』、日本ハリストス正教会教団、1993年、p.74、高橋長七郎「我国露語学界の恩人 セルギイ・グレーボフ師の追憶」、『月刊ロシヤ』、1938年1月号、p.p.164-170

(9)上記『日本正教史』、p.74

(10)黒田乙吉著『ソヴィエト塑像』、明倫閣、1948年、p.2

(11)「国家政治保安部」の略称、1922年ソヴェート権力の抑圧機関、反革命取り締まり機関である「非常委員会」が改組されたもので、1923年には「統合国家政治保安部」(オ・ゲ・ぺ・ウ)となった。

(12)要約文は原文を部分的に引用しているが、旧仮名遣いは主なものは新仮名遣いに、数字は算用数字に改めた。ただし、人名はレーニンを「レニン」としているなどはそのまま引用している。

(13)上記 橋本哲哉「『浦潮日報』の成立と「シベリア出兵」」、p.75

(14)橋本哲哉「極東露西亜との交流と「浦潮日報」(報告要旨)、函館日ロ交流史研究会主催「ウラジオストク建都150周年記念講演会」の講演レジュメより、2010年10月17日、函館市

(15)上記 『異郷に生きるⅤ』、p.p.107-122

(16)原暉之『ウラジオストク物語』三省堂、1998年

(17)同上 原暉之、p.312

(18)原暉之『シベリア出兵――革命と干渉、一九一七~一九二二』筑摩書房、1989年

(19)同上、p.p.550-551

(20)堀江満智『遥かなる浦潮~明治・大正時代の日本人居留民の足跡を追って~』新風書房、2002年

(21)В.Д.Сафронов «ПОД ФЛАГОМ РОДИНЫ», Москва,1986,p.p.21-34

(22)ミハイル・ヴィソコフ(サハリン国立大学教授)「日本のシベリア出兵とロ日関係にとってのその意義」、北海道ロシア極東研究会主催公開研究会報告レジュメ、2011年1月14日

附録 「函館-ウラジオストク」展示パネル

1 函館の近代化をロシア語で支えた役人 小島倉太郎

2 ニコライ・P・マトヴェーエフと函館

3 19世紀半ばのロシア極東の海軍基地としての函館

4 函館商業学校生徒のウラジオストク訪問

5 デンビーとデンビー商会

6 露領漁業と函館のロシア領事館

7 函館市とウラジオストクの架け橋 市立函館博物館

8 函館におけるロシア人

9 ロシア語による函館ガイドブック ≪ПУТЕВОДИТЕЛЬ ХАКОДАТЕ(函館案内)≫

10 ロシア極東連邦総合大学函館校

ウラジオストク建都150周年記念交流事業概要

1 ウラジオストク建都150周年記念姉妹都市展示訪問事業

日露青年交流センターの日露青年交流プログラムとして、ウラジオストク市・ヴラドエクスポセンター・アルセニエフ博物館が受入団体となって実施。函館日ロ交流史研究会から会員2名参加(奥野・大矢)、函館日ロ親善協会(1名)、はこだて外国人居留地研究会(1名)と合同実施

実施期間 2011年6月29 日~7月6日

事業内容

「ウラジオストク-函館」歴史展示会場・沿海地方国立アルセニエフ博物館分館、国際展示会「ヴラドエクスポ」(スポーツ複合施設「チャンピオン」)姉妹都市展示、アルセニエフ博物館と協力してロシア語版リーフレットを作成し、ウラジオストクで配布

「ウラジオストク-函館」歴史展示

国際展示会「ヴラドエクスポ」展示会場にて

「ウラジオストク-函館」歴史展リーフレット

2 ウラジオストク建都150周年記念講演会「函館-ウラジオストク交流の諸相」

実施日 2011年10月17日(展示は10月13日~25日)

実施場所 函館市中央図書館視聴覚ホール、展示ホール

事業内容

講演「対岸に橋を架けた人々 ―対岸航路と対岸貿易・再論―」(原 暉之)・「極東ロシアとの交流と『浦潮日報』」(橋本 哲哉)

函館市・函館市中央図書館・市立函館博物館と共同で、姉妹都市ウラジオストク、姉妹博物館アルセニエフ博物館、「函館-ウラジオストク」歴史展示等の関連展示を実施

姉妹都市訪問事業のリーフレットおよび記念講演会、本報告書は、函館市国際交流事業活動補助金の助成を受けて作成・実施。

講演する橋本哲哉氏

講演する原暉之氏

講演会場と講演会にあわせて実施した関連展示

函館・ウラジオストク交流略年表(国際姉妹都市提携以降)

西暦/月/事項

1991年

9月 ウラジオストク友好親善訪問(日本航空直行チャーター便利用)

1992年

7月 姉妹都市提携調印(於:函館市)

8月 弥生小・赤川中とウラジオストク市第78番学校が姉妹校提携

1993年

8月 姉妹都市提携1周年記念訪問団派遣(飛鳥クルーズ利用)

10月 市職員交流によりウラジオストク市から職員2名を受入(以後隔年で相互派遣、平成16年度まで)

1994年

4月 ロシア極東国立総合大学函館校開学(現ロシア極東連邦総合大学函館校)

1995年

6月 ウラジオストク開基135周年記念訪問団派遣

1996年

9月 函館ハーフマラソン大会に選手を招聘(平成12年、14年にも招聘)

1997年

10月 姉妹都市提携5周年記念訪問団受入

1999年

9月 日ロ青年交流ロックフェスティバル開催(「ムミー・トローリ」が来函)

2000年

6月 ウラジオストク市創建140周年記念友好親善の翼で訪問(ウラジオストク航空直行チャーター便利用)

6月 弥生小とウラジオストク市第47番学校が姉妹校提携

2001年

8月 教育・スポーツ交流団受入、バレーボール親善試合を実施

2002年

5月 市制施行80周年・姉妹都市提携10周年記念「ゴーリキー・ドラマ劇場 in 函館~ロシア演劇・音楽との出会い~」を 函館市芸術ホールで実施

6月 姉妹都市提携10周年記念訪問団派遣、桜の記念植樹

6月 少年サッカー交流団受入、親善試合を実施

7月 市立函館博物館とアルセニエフ博物館が函館市で姉妹提携調印

7月 市制施行80周年記念行事にウラジオストク市副市長他が出席

2003年

6月 市立函館博物館・アルセニエフ博物館姉妹提携1周年記念「函館-ウラジオストク」展をアルセニエフ博物館で開催

10月 函館市中学生海外派遣事業ウラジオストク市訪問団派遣(以後、平成21年度まで毎年実施)

2004年

7月 市立函館博物館・アルセニエフ博物館姉妹提携2周年記念企画展「函館・ウラジオストク-歴史、文化の経験-」展を函館市芸術ホールで開催

11月 ウラジオストク市から新市長ほか2名が来函

2005年

7月 ウラジオストク市建都145周年記念友好の翼で訪問(ウラジオストク航空直行チャーター便利用)

10月 ウラジオストク市青少年交流団受入(以後、平成22年度まで毎年実施)

2008年

10月 函館市訪問団を派遣(市長・議長ほか計11名)

2009年

10月 函館市訪問団を派遣(副市長・副議長ほか計6名)

2010年

6月~7月 ウラジオストク市建都150周年を記念し函館市訪問団を派遣(副市長・副議長ほか計4名)、「ヴラドエクスポ2010」姉妹都市展示会に参加するため、市内民間団体の若手4名を派遣(日露青年交流センター補助事業)。同時にアルセニエフ博物館分館で「ウラジオストク-函館」展を開催

(函館市企画部国際課作成の年表を参照)