北の大航海時代 ―ラクスマン来航を中心に

岸甫一

1792年のラクスマン来航は、日口関係史のみを見たのではその世界史的意義は把握できない。S.ズナメンスキーは「ロシア人が太平洋沿岸に現れてから1世紀半のあいだは、太平洋の北方海域を支配したのは彼らのみであった。......... だが18世紀の最後の四半期になると事情は一変した。太平洋北部海域に西欧の海洋大探検隊が出現したのである。.........探検隊は北アメリカを廻航してヨーロッパからインドや中国へ通ずる、重要な交易路を探索するとともに、毛皮の王国に拠点を確保することを意図して、このために太平洋北部沿岸の地図を作成したのである。」(秋月俊幸訳『ロシア人の日本発見』)と述べている。

1778年、イギリス人クックが太平洋探検の際、ヌートカ湾(現バンクーバー島)で豊富なラッコの毛皮を対中国貿易の新資源として紹介し、カムチャッカのペトロパヴロフスクにも寄港したことから、1780年代にヨーロッパ諸勢力による北アメリカ北西岸と中国間の毛皮貿易ブームが勃興し、"環北太平洋地域"ともいうべき世界が形成されはじめた。

ロシアは、アメリカ植民地領有の既成事実の確保を急ぎ、1784年シェリホフはアラスカのコジャック島を占領し、1785年にビリングス等がアリューシャン方面を測量した。

一方、1885年~88年のフランス人ラペルーズによる世界周航に際し、ルイ16世が与えた計画指令書には「ロシアの統治はカムチャッカ半島に最も近い千島の若干の島に及んでいるにすぎない。それより南方の島々やロシアに属さない島における、フランスとの毛皮の交易の可能性、ならびに原住民の襲撃から安全な植民地ないしは企業所設置の可能性について調査すること。」(小林忠雄編訳『ラペルーズ世界周航記 日本近海編』)とあり、スペインも北アメリカ北西岸に沿って探検隊を北上させ、1788年にコジャック島を占額、1789年にはヌートカ湾を占領し、イギリスとの間で国際紛争となった。

ラクスマン来航は、以上のような太平洋北部沿岸海域の毛皮貿易をめぐるヨーロッパ諸勢力の角逐が最高潮に達した時点にあった。イギリスが大黒屋光太夫を対日接近に利用しようとしたことは、1794年、エカテリーナ女帝に宛てイルクーツク太守ピールが「イギリス人は、アメリカ北部北緯50°のヌートカという良い場所を占領した上に、明らかに中国貿易の拡大に努め、対日貿易に関する策謀も放置することはない。現に日本に帰ってしまったコオドユを連行しようとする機会を狙っていたのである。」(郡山良光『幕末日露関係史研究』)と述べている。

さて、幕府直轄直前の蝦夷地をめぐる国際関係には、その異域性から開放的一面がある。根室で、ラクスマンは「彼(松前藩役人鈴木熊蔵)の手もとに松前島すなわち蝦夷と.........樺太(からぶ)と呼ばれる島の地図があったので、写しを取るために借り受けた。写し取ってから医師の肩吾(加藤肩吾)に文字を書き入れてもらい、その地図は今後の航海の参考までに航海士のロフツォフ氏のもとにのこした。」(中村喜和訳『日本来航日誌』)と述べているように松前藩役人から北方図を入手しており、これを参考にしてクルーゼンシュテルンの航海図が作られたという。また1797年イギリス人ブロートンは「(エトモで、加藤肩吾が)......この島の港の一つである箱館では、ロシア人が商取引をしていることも知らせてくれた。」(久末進一訳『プロビデンス号 北太平洋探検航海記』)と述べている。

18世紀末蝦夷地の動向も従来の"北方の危機"という国防論的視点からでなく、以上をふまえて、国際的な"環北太平洋地域形成史"の一環として把握してみたい。

アダム・ラクスマン

「会報」No.21 2002.7.10 2002年度第1回研究会報告

アニワ湾のムラヴィヨフ哨所とサハリン問題の発端 ―ここにおいてロシアと日本は遂に隣人となった―

トリョフスビャツキー・アナトリー

ロシアの東方進出はある歴史的時点まで他国の国益に直接触れることはなかった。開拓者たちが進出していた地域には国家を持たない先住民族が住んでいたからである。

状態が転換期を迎えたのはロシア人がアムール流域に進出し、開拓を試みた17世紀の半ばの頃であった。その地域にダウール人など満州人と親戚関係にある先住民族が住んでおり、隣の清国はそれに対し自分の潜在主権を意識していた。繰り返されるロシア人と満州人の衝突は1689年のネルチンスク条約により治まり、両国は勢力範囲を確定した。その後1世紀半にわたってロシアの進出はアジア大陸の北東方面に向けられるようになった。それとともにロシア人のカムチャツカから千島列島沿いの南下は日本に不安を抱かせることになる。ロシア人の千島の南下こそが幕府の北方政策を積極化させ、その結果サハリンの南端部や南千島は日本の支配下に置かれることになる。17世紀の清国と同様に、江戸幕府はロシア人の国境付近への出現を自分の勢力範囲への侵入や国益に反することとして過度に受け止めていた。幕府は北海道、千島、サハリンのアイヌ民族は太古から日本帰属であり、アイヌ民族が住んでいたすべての地域は日本国の主権下にあると考えた。(実際には国後・択捉の首長らは1731年に、サハリンアイヌの首長らは1812年だけに松前を訪れ、ウイマムを献上した)。

19世紀の半ばに再びロシアと清国・日本との間に領土権をめぐる争いが起こる。今度は極東における欧米列強の外交的・軍事的な行動により国際情勢が急激に変化し、それは東シベリア総督ムラヴィヨフなどの帝政ロシアのエリートの一部に不安を感じさせた。アムール河口やサハリンがイギリス等の外国に占領されないように、ロシアはその地域を予防的に占領することにした。

1853年4月11日にロシア皇帝のサハリン占領命令が下され、それに従ってネヴェリスコイ海軍大佐はサハリンにおける日本人の拠点であるクシュンコタン(現在のコルサコフ)のすぐそばにムラヴィヨフ哨所を築いた。それは西海岸の久春内に一ヶ月の間存在したイリインスキー哨所を除けば、ロシア人にとって島での最初の拠点となった。

東シベリア総督ムラヴィヨフはサハリン占領の実施要領についてネヴェリスコイに「サハリン島南端に居住する日本の漁民に不安を与えてはならない。しかして彼らに対しては友好的な態度を示し、われわれのサハリン島占領は外国人の侵略を防ぐためであり、彼らはわれわれの保護のもとに、安全に漁業と交易を続けうることを説明せよ。」と指令を与えた(和訳:秋月俊幸、『日露関係とサハリン島』、筑摩書房、1994年、69-70頁)。

興味深いのは、当時の文書やこの問題に詳しい歴史家(ファーインベルグ、クタコフ、アレクセーエフなど)の著作にはサハリンに居住していた日本人に関して「日本の漁民」「サマーハウス」(летник)「仮小屋」(времянка)など長持ちしない、一時的な存在の色彩を添える傾向があった。実際には19世紀半ばのサハリンをめぐる露日両国の論戦は植民地の所有権をめぐる争いであったといえる。ロシア側は最初からサハリン南部にあった日本人の漁場は植民地であったことを分からなかったか知らないふりだけをした。

この争いの特徴は武力行使となる恐れが多分にあったにもかかわらず両国はユニークな方法で、すなわち「雑居」という形でそれを避けることにした。アニワ湾のムラヴィヨフ哨所はある意味で島における日露両国民の「雑居」への道を開いた。その「雑居」はたった8ヶ月しか続かなかったが、1867年に調印された樺太仮規則への第一歩になったといえる。その仮規則によってサハリン島は日露両国の所有となり、雑居が正式に認められることになった。

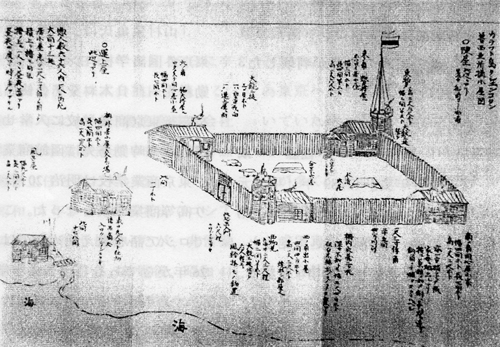

唐太クシュンコタン之図(市立函館図書館蔵)

「会報」No.21 2002.7.10 2002年度第2回研究会報告(その1)

北海道函館商業学校ロシア語担当教員中、最近当時の状況が判明した3名について

佐藤一成

『函商百年史』(1989年[平成元年]3月30日発行)の184頁―第一編 沿革〈全日制〉の処を見ると、「函商における露語教授者」として、5名の教員の氏名が見える。今回、筆者は、このうち初代の山村栄亀氏、第5代徳武良信氏、そして本史に記されてない第6代目に当る成田ナヂェージダさんについて、調べた処を報告したい。

1、山村栄亀氏(前掲百年史では英語・露語教授とあり、又182頁には同氏は東京高商出身とあり)は、後に教頭となるのであるが、筆者は東京高商なる学校でロシア語を学習したのであろうかと思い、この学校の後身である現一橋大学の学園史資料室に山村氏の件につき調査依頼をしたところ、次のような回答があった。

「山村栄亀氏は、明治15年7月東京外国語学校ロシア語科を卒業。勤務先―在日本ロシア公使館。外語卒業後東京商業学校に入学せるも中退。この時勤務先は函館商業学校」

東京商業学校は明治20年9月より高等商業学校となった。この学校でロシア語を教え始めたのは、明治26年からである(『一橋大学学園史』―ロシア語の部:中村喜和氏著作担当、昭和61年刊)。一橋大学学園史資料室の松村美子氏より資料ご寄贈、加えて種々ご教示頂きましたことに、記して感謝申し上げます。

2、徳武良信氏(長野県派遣学生)は1920年(大正9年)9月24日満州哈爾濱に創設された日露協会学校の第1期生である(この学校は日本文部省令による3年制の専門学校。目的は対ロシア、後にソビエトの専門家の養成。外務省監下の日露協会による経営。後昭和7年より15年まで、哈爾濱学院、以後満州国に移管され満州国立大学哈爾濱学院[4年制大学]となる。昭和20年8月廃校)。

徳武氏は大正12年3月25日に卒業し、日魯漁業株式会社に入社する。昭和16年には、日魯漁業株式会社函館支社事業本部外事部第1外事課整備係主任となっている。

昭和14年から16年頃までロシア語の授業を担当していたが、非常勤講師であったろう。終戦後、昭和41年4月刊の哈爾濱学院同窓生名簿にカナダ移住とある。夫人はナターリア(ポーランド系ロシア人)さんといい、娘さん2人は函館遺愛女学校を卒業した。昭和54年バンクーバーにて死去された。

3、成田ナヂェージダ氏(ロシア語担当時期は、昭和17年~昭和19年?)は、本名をナヂェージダ・ドミトリエブナ・サンプルスカヤ(日本名ケイ子)といい、1903年(明治36)9月17日、ロシア沿海州ニコラエフスク(現ニコラエフスク・ナ・アムール)に生れる。同地の女学校卒業の頃、尼港事件が起き、日本の軍艦で樺太の真岡に避難、日本人医師のもとで働くも、望郷の念止み難く、帰国に必要なヴィザ取得の為東京へ。東京でヴィザ取得が長引いていた時、関東大震災に合い、函館に避難。函館に来たのは、ロシア人が多く、又ロシア語通訳が沢山居ると聞いていたから。函館で縁あって成田実氏と結婚。成田氏は小さな漁業会社に勤めていて、北洋漁業に従事していたが、会社が日魯漁業に吸収されたので、日魯の外事係として働く。ロシア語は若い頃、漁場でロシア人と接するうち覚えたのであろう。42歳の時漁場で倒れ、帰函。結核で10年間柏野に在った函館療養所で療養するも死亡。この間日魯は良く面倒を見てくれたと云う。後にナヂェージダさんも日魯で働いたとのこと。子どもは男3人、女2人に恵まれたが、「合いの子」とよく云われ、悲しい想いがしたと云う。それで男の子2人は、千葉県の柏市の予科練にやったとのこと。(終戦後無事帰還した。)

戦時中家が時任町にあり、同じ隣組に商業学校の校長公宅があり、ナヂェージダさんは良く遊びに行った。校長は立野與四雄と云った。夫人の外に2人の娘が居て、ナヂェージダさんを「成田のママさん」と歓迎した。ロシアの民話を聞くのが、とても楽しかったと姉の恵美さんは云う。立野夫人はナヂェージダさんの良き相談相手となった。ナヂェージダさんの処は子どもも多く、家計は苦しかった。そのことを知った立野校長はナヂェージダさんを、商業学校のロシア語講師に迎えた。

その時ロシア語の授業を受けた本間哲男氏は、戦後、図書館第1分館で、ロシア語の市民講座をナヂェージダさんを講師に長いこと続けたのであった。又当時、商業学校で英語の教員であった屋代玲子(現奥座玲子)さんは、立野校長から「これからは隣国ロシアとの交渉も大切になるだろうから、生徒にロシア語を勉強させたいので、よろしくお願いする」と教職員にナヂェージダさんを紹介されたと語った。

ナヂェージダさんは終戦後、北大水産学部でロシア語の非常勤講師をされた。(昭和44年4月14日~51年3月31日)

昭和59年4月21日死去。(肺癌の為)成田家の墓は高龍寺にあったが、ナヂェージダさんはロシア正教徒として、函館山の裏手の正教会墓地に、夫実氏と共に眠っておられる。

筆者も同じ頃水産学部に同業で勤めていたので、週1回の授業日にお会いしたことを懐かしく想出している。

「会報」No.21 2002.7.10 2002年度第2回研究会報告(その2)