函館とニコラエフスク――文久元年「亀田丸」の出貿易から見えてくること

倉田有佳

はじめに

幕末開港期の函館(当時は「箱館」と表記)は、アムール川下流域に位置するニコラエフスク(現ニコラエフスク・ナ・アムーレ)と浅からぬ縁があった。ニコラエフスクはロシア極東の主要港で、ここからロシアの軍艦が函館に頻繁に寄港した。現在、函館のロシア人墓地には43基の墓碑が残っているが、半数以上は、幕末開港期にロシア極東から函館に寄港したシベリア小艦隊などに所属していた軍艦の乗組員や海軍士官のものである。

初代駐日ロシア領事ゴシケーヴィチ(1858年来函)、そして領事館付属司祭ニコライ(1861年来函)が函館に向かう際のロシアの出立港もニコラエフスクだった。

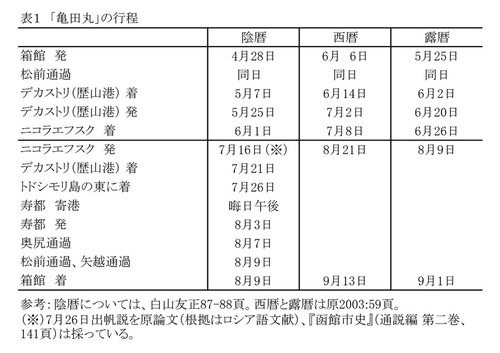

本稿で取り上げる「亀田丸」の出貿易は、貿易開港から3年目を迎えた文久元年4月(西暦1861年6月)、箱館奉行がニコラエフスクに仕向けたもので、「是ヲ以テ本道ニ於ケル海外直輸出ノ創始トス」と、北海道で初めて、仲買人を介さずに行われた貿易と位置付けられた(『函館税関沿革史』横浜税関編・発行、1904年)。

官船「亀田丸」(46トン)は、日本人の手により函館で建造された西洋型帆船である。かの「戸田(へだ)号」の流れを汲む「君沢型」よりも構造かつ性能がはるかに優れているとされる「箱館丸」に倣ったため、「箱館型」と呼ばれた。

「亀田丸」の出貿易ことは、支配役水野正太夫が箱館奉行に提出した復命書『黒龍江誌』や「亀田丸」の船長で最高責任者だった武田斐三郎が書いた「黒龍江記事」(『武田氏蔵書』1896年9月)という貴重な記録資料がある。また先行研究としては、白山友正「箱館奉行の黒龍江出貿易事情とその社会経済史的意義」(『社会経済史学』第8巻第12号(1939年)、85-96頁)、本庄栄治郎編「箱館亀田丸魯領アンムル河へ発航一件」(『幕末貿易史料』1970年)、川合彦充「【資料紹介】亀田丸航海記」(『海事史研究』日本海事史学会発行、第16号(1971年)、154-169頁)、飯田嘉郎「亀田丸の箱館・尼哥拉斯間の航海」(『海事史研究』日本海事史学会発行、37号(1981年)、1-21頁)、本田敏雄「亀田丸の航海実習-ロシア領ニコライエフスク見聞記」(『八戸工業高等専門学校紀要』第24号(1989年)、77-86頁)などがある。

日本側史料の検討だけでは不明だった点も、ロシアの雑誌・新聞あるいは関係者の日記などから、興味深い事実が明らかになってきた。「近い隣人と知り合いになる」上では成果があったと言うべきだろうが、「出貿易」はさしたる成果を挙げることはなかった、とロシア側に酷評されたことなどは、その代表例である(原暉之解説・訳「ロシアの新聞雑誌記事にみる洋式船亀田丸の事績(1861年)」『函館とロシアの交流函館日ロ交流史研究会創立10周年記念』2003年、60頁)。

さらに近年では、東京大学史料編纂所がロシア国立歴史文書館やロシア国立海軍文書館所蔵史料を次々と紹介している。こうした中で、筆者が特に注目するのは、函館に赴任して3年目を迎えていた初代駐日ロシア領事ゴシケーヴィチの「亀田丸」の出貿易への関与である。また、ニコラエフスクにおける米国の影響力や函館に寄港した米国商船とニコラエフスクの関係にも関心が及んでいる。

本稿は、「はこだて外国人居留地研究会」定例報告会(2017年1月21日)での発表を基に、報告後、同会の副会長で当会世話人の岸甫一氏や北海道大学スラブ研究センター兎内勇津流氏からご教示を受けた点を含め、再構成したものである。

初の「出貿易」

出貿易は、箱館奉行による「亀田丸」のニコラエフスク行と「健順丸」の上海行、そして長崎奉行による「千歳丸」の上海行と、計3回行われた。

1858年の通商条約締結により、函館には外国商人がやって来るようになっていた。「居貿易」でよかったはずだが、箱館奉行は、「ただ居ながらにしての貿易に甘んずることがなく、進んで海外に赴き、物産を販売し、その利益を船舶の維持費に当て、加えて外国の事情を得るとともに支配向きの者の航海訓練をも行わせようと計画した」。安政6(1859)年2月に案を議定し、同年6月、時の奉行、堀江利煕、村垣範正、竹内保徳、津田正路が連署して幕府に申請した。この時点では、行先は上海、香港を優先しており、その次にニコラエフスクを挙げていた。「アンムル河」の辺りにはロシア人が多く移住し、「ニコライスキ」は交易所になっているというので、ロシアとの国境問題も心配であり「陽に交易を名と致し」、「陰ニ彼が動静等探偵」するために「御預船又は外国船」を派遣したい。彼地は本国からはなれ「諸品不弁」の地なので、交易をすすめれば「存外御利益」もあると思われる、と考えたのである。

しかし、幕府の開国政策が尊王攘夷派の活動などで動揺させられる状況にあり、交易本位で海外調査を行う計画では、すぐには採用され難いところがあった。

改めて提起したのは、文久元年1月のことで、交易を重視する面を弱めた。「探索」本位のかたちで、条約関係にない中国(清国)ではなく、ロシアの「アンムル河」方面への派遣が決まり、文久元年3月28日(1861年5月7日)、箱館奉行から諸術調所教授武田斐三郎がアムール行「亀田丸」の最高責任者として派遣される旨の辞令が出された(『函館市史』より)。

ゴシケーヴィチの不安

この1カ月ほど前、江戸に上がっていたゴシケーヴィチは、箱館奉行村垣と会見し、そこで得た情報を基に、以下のような書簡を外務省アジア局長宛てに送った。「私は彼らにこの計画を完全に放棄させることを欲しました。しかし辺境沿海州の状態は、昨年ここを旅した士官から聞いてよく知られていることを思い出し、この地方で売れる品物の目録と道案内のための士官一人を世話することに同意しました。しかし私は彼らに冗談半分に言いました。もし彼らが、アムール河沿いの堡塁を観察するという目的を持っているなら、彼らは我々の軍艦1隻を使ってそこに行く機会を見出し得る、しかしニコラエフスクの堡塁はまだまだ未完成であるから、後になってクロンシュタット要塞に注意を向けることを勧めたい。現在、彼らは日本の多くの地点に堡塁をつくるよう努力しており、アームストロング砲について、それを取得する方法などについて執拗に質問しています。」(文久元年2月17日/露暦1861年3月15日「箱館在勤露国領事ゴスケヴィッチ書簡(訳文)日本情勢の件」『大日本古文書幕末外国関係文書之五十』75-76頁)。

ゴシケーヴィチ領事は、一行のニコラエフスク行に自分は一旦は強く反対したが、既に函館の日本人はロシア人を通してニコラエフスク周辺の事情について聞き知っているため、強硬に反対することはやめ、箱館奉行に便宜を図ることにしたと表明している。

また、江戸にて英国公使オールコックにも、自分の不安を伝えている。日本の目的は、「ロシア人がそこにどのような居留地と防禦施設をもっているのか確かめることだ。」と語り、日本側に対しては、「まだ貿易するような住人はおらず、わずかな未完の砲台があるだけだと話し」たこと、そして、日本の関心事はニコラエフスク要塞の視察にある、と公使に話したのである。これらのことは、江戸の英国公使館から同国外務省に伝えられた(文久元年2月24日(1861年4月3日付の江戸の英国公使館から外務大臣に宛てた書簡の訳文『大日本古文書幕末外国関係文書之五十』2005年、274頁)。

これはゴシケーヴィチ領事が本心で日本側の動きを危惧していたのか、それとも何か問題が起きた時、海軍省から非難を受けないために本省に伝え、予防線を張っておいたのだろうか。他国の外交官に自分の心配を伝えるのも、意図的だったのか。あるいは、「ポサドニック号」が対馬を占領した際、日本人にうっかり対馬のことを話し、箱館奉行には対馬の地図まで見せるなどの「軽率さと口の軽さ」を東洋艦隊司令官リハチョフが「非常に心配」したように(シュマギン・ビクター「「リハチョフ航海日誌」から読み解く対馬事件」『東京大学史料編纂所研究紀要』第25号(2015年)45頁)、ゴシケーヴィチの外交官らしからぬ軽率さに拠るものなのか。

いずれにせよ、箱館奉行から受けた依頼以外にも、ゴシケーヴィチは、「露国少年通訳」を「亀田丸」一行に同行させ、出発前日には、沿海州軍務知事カザケーヴィチに一行の出発を書面で通知するなどの便宜を図った(露暦1861年5月24日発書簡)。

函館から通訳として「亀田丸」に乗船したロシア人がいたことは日本側資料からもわかっていた。また、座礁した「亀田丸」を救助したお礼にと、「亀田丸」船長が「露国少年通訳」と一緒にロシア船にやって来たことは、同船で函館に向う途次にあった司祭ニコライも覚えていた(『大主教ニコライ師説教演説集 全』1911年7月)。ただし、ニコライは演説の中で「アムール号」、と取り違えて発言し、それが『函館日日新聞』(1911年7月6日)に転載されたため、混乱を招いた。正しくは「アメリカ号」である(清水恵「ニコライが来日の時に便乗した軍艦の名前は?」『函館日ロ交流史研究会会報』NO.16)。

では、「露国少年」とはいったい誰のことなのか。氏名が特定できたのは、ゴシケーヴィチ領事が「亀田丸」の出航直前にカザケーヴィチ知事に宛てた二通の公文書からである。そこには、「領事館付属のカントニスト кантонист」の一人を船に送り込んだこと(露暦1861年5月12日付書簡)、そして通訳は、会話能力に長けている「フョードル・カルリオン Федoр Карлион」であることが書かれている(露暦1861年5月24日付書簡)。

ゴシケーヴィチの誤認とは考え難いが、通訳の正しい氏名は、「フョードル・ヤコヴレヴィチ・カルリオーニン Федoр Яковлевич Карлионин」だった。露暦1875年8月20日に30歳で亡くなり、長崎の墓地に埋葬された時の肩書きは「陸軍准尉 海軍省の日本語通訳」だった(在日ロシア大使館ホームページより)。つまり、「亀田丸」でニコラエフスクに派遣された時の年齢は、15-16歳、まさしく「少年」だった。

ところで函館の領事館には、カルリオーニンの他にも海軍省から函館の領事館通訳として派遣されてきた少年(カントニスト)、アレクサンドル・ユガノフがいた。カントニストとは、19世紀前半のロシアで、誕生と同時に兵籍に編入された兵士の子のことである。彼らは、『和魯通言比考』(ゴシケーヴィチが駐日領事に任命される前、橘耕斎の協力を得て完成させた和露辞典)を首都サンクトペテルブルクで印刷する際に、リトグラフを作成する際の写字生として使うつもりでプチャーチン提督の斡旋で海軍省から派遣されてきた見習い水兵だった。日本語文法の初歩を教え込まれた彼らに対して、さらに言葉を磨くには実践が必要ということから、露暦1857年7月、「アスコリド号」でペテルブルクを発った(伊藤一哉『ロシア人の見た幕末日本』2004年、191-193頁)。

では、ニコラエフスクでのカルリオーニンの通訳についての評価だが、公官吏との会話では難儀するも、民間人との意思疎通にはさほど問題にはならなかったようである(雑誌『アムール』70号(露暦1861年9月5日)より/原61頁)。

現地案内人「フォン・クフ」

ゴシケーヴィチ領事が箱館奉行の依頼を受け、事前に手配しておいた現地案内人フォン・クフは、シベリア艦隊および東太平洋港湾司令部の通訳だった。「日本海軍軍人との意思疎通に当たって大いに助力した」(トロイツカヤН. A.(訳:有泉和子)「ロシア極東アルヒーフ文書に見られる日本および日本人」『スラブ・ユーラシア学の構築 研究報告集』2006年17号、14頁)。武田斐三郎が現地で得た情報であろう、「ホンクーホ」は、ペテルブルク(「比得堡」)出身で、「英仏諸国語」ができた、と『黒龍江記事』に記している。

およそ1カ月半に及ぶニコラエフスク滞在中、一行は、学校、教会、病院、海軍局、測量局、図書館、砲台、造船所・機械工場などの施設を見学し、沿海州軍務知事代理のP.A.ペトロフスキーが主催する歓迎会に招待された(カザケーヴィチ軍務知事はロシア政府代表として清国との外交交渉のため北京に出張中で、露暦8月8日に帰着した)。

貿易の敗因――当時のニコラエフスク事情

一行は、ロシア側から歓迎され、厚遇されたが、肝心の「貿易」では、先述のとおり、さしたる成果は挙げられなかった。函館の商人2人が同行し、持参した商品は、「絹製品、絹糸、漆製品、銅製の花瓶、室内装飾用の画像、木製品、陶製の花瓶や茶器など、絵筆で描かれた絵画や鳥の羽根で作られた絵画、子供の人形、刀剣類、スエードのように鞣された皮革、茶、砂糖、蝋燭、澱粉や乾燥馬鈴薯や昆布など日本人の食材のサンプル、鉛や硫黄のサンプルなど」だった(『アムール』70号より/原2003:60頁)。

こうした日本の品々はロシア側から、「極めて粗末な絹布」、「ごみだらけの粉砂糖、きわめて劣悪な茶、品質の悪い砂糖菓子」、「使用に適しない蝋燭」、「醜悪な絵画」と酷評され、「これらのすべてに高い値がつけられているが、アメリカ人を経由するなら同じ物がもっと豊富な品目の中から、もっと安く手に入る」。「こまごまとした商売であり、お金を使うのも気が引け、買うのもいまいましいといった手の小間物が扱われている。」、とまで言われてしまった。そして、「当地で地位の低い者や移住者たちが求めているのは安いウオッカであり、誰しもが欲しがるのはパン、肉、油、砂糖、そのほかに何につけ食べられるものである。それ以外のものは、仮に予想以上の品であっても、必需品の支出からみると二の次なのである」(『海事論集』1861年11月号より/原62-63頁)、と現地ニーズに合っていなかったことがわかる。

当時のニコラエフスクは、人家は1,000ほど、人口は4,000人で、うち4分の1が将卒で、残りは水夫奴隷及びわずかの満人が暮らしていた(『黒龍江記事』)。ここでの「奴隷」とは「囚人」(流刑囚)のことであろう。1859年夏には、町の下方にある砦を大きくするために1,000人ほどの囚人が到着していた(1859年8月3日付のS.C.デイモン牧師宛ての手紙より/西村恵『〈資料紹介〉H・A・ティレイ著『JAPAN, THE AMOOR, AND THE PACIFIC』(抄) V・D・コリンズ著『INTERSTING LETTER FROM JAPAN』『地域史研究はこだて』第4号、77頁)。必要とされたのは、日本の「粗悪な贅沢品」ではなく、食料だったのである。

艦隊の基地として兵站能力の問題が深刻だったことは、「亀田丸」一行がニコラエフスクを発って5日目にニコラエフスクで東洋艦隊司令官リハチョフが書いた日記によく表われている(露暦1861年8月14日付)。「悲惨な湿っぽい夏のせいで新鮮な食糧の不足が起こった。家畜の餌不足で家畜を多数始末するしかない(中略)。とても来春までは持たないし野菜の熟成が遅いため、夏には塩漬けの物や魚しかない」(シュマギン46-47頁)。

ニコラエフスク実見がもたらしたもの

露暦1861年9月12日、一行の函館帰着から11日目のことだが、函館で書かれたリハチョフの日記には、「我々にとって良くない印象を持って来航した。日本人は、その地域の貧窮の様子を軽蔑している(後略)」と記されている(シュマギン47頁)。これに関連し、シュマギンは同論文にて、ロシア海軍の艦隊だけでは政治力を示すことにはならず、対馬作戦に対してロシアの思惑通り日本を同意させる手段とはならなかった、と「亀田丸」が函館を発つ約二カ月前に始まった「ポサドニック号」による対馬占領事件にもマイナスの影響を及ぼしたという興味深い見解を示している。

確かに函館でのロシアは、港から見ると、さながら城のようだったとも言われるほど立派な領事館を建て、領事館員は写真術、西洋医学な西欧の先進技術を日本人に伝授するなど、「北の地の文明開化」の推進に寄与した。「亀田丸」には、ゴシケーヴィチ領事が寄贈した晴雨計(海洋気圧計)が備え付けられていた。それが、ニコラエフスク実見により、ロシアの弱点が露呈されたのである。日本側にとっても、ロシアにとっても、何とも皮肉な結果に終わってしまった。

ニコラエフスクでのアメリカの優位性

「亀田丸」一行がニコラエフスクで実感したのは、アメリカの圧倒的存在感だった。視察先の造船工場にある機械はアメリカ製で、アメリカ人の技術者の姿を見た。武田斐三郎は、アメリカの技術、資材を大量の資金をもって導入している点を重視した。

ただし、その実態たるや、ニコラエフスクに配備されていたアメリカからの輸入機械は、機械工場で修理する道具は十分あったが、その道具を動かす機械で使えるのは三分の一から七分の一しかなかった。「スチームハンマーがあるが、一切動かない。ダヴィドフがアメリカから輸送した機械鋸機があるが、まだ組み立てていない状態にあった(中略)」(露暦1861年8月14日付ニコラエフスクからのリハチョフの日記より/シュマギン46頁)。ロシア人はアメリカの機械を使いこなせていなかったのである。

当時のロシアの造船技術が未熟であったことは、「アメリカ号」(1856年建造)、「マンジュール号」(1858年建造)、「ヤポーネツ号」(1858年建造)と、アメリカで購入された艦船(蒸気船)があいついでロシアの艦隊に配備されたことからも明らかである。これらの新造船は輸送船によって、ボストンとニューヨークからアムール河口に向けて運ばれた(原暉之『ウラジオストク物語』1998年、74頁)。

アメリカ製品がニコラエフスク市場を席巻

ニコラエスクでは機械や技術力のみならず、食料品や日用品もアメリカに依存していた。「亀田丸」一行は、往路で米国商船が座礁している姿を見、帰路では米国商船が官用物資の余地に商品を積んでいたことに気付いていた(『黒龍江記事』)。

ニコラエフスクが「ニコラエフスク哨所」と呼ばれるようになってわずか1年後の1857年には、「アムール河畔のアメリカ合衆国通商支配人」としてカルフォルニア出身の米人ペリー・コリンズがニコラエフスクに着任していた。同年、ニコラエフスクに滞在中だったニコライ・ナジーモフ海軍中将は、「いまや、必要なものはすべてザバイカル州とアメリカから十分に手ごろな価格で調達されている」、と海軍省に報告している。アメリカからの輸入品は、紙製品、羊毛および絹製品、既製服、長靴、肌着、銅および鉄製品、食器、高級ガラス器、家具、香辛料、砂糖、糖蜜、葡萄酒、果物の缶詰、葉巻(『海事論集』1857年11号より/原1998:76頁)と実に多岐にわたっていた。

ただし、米国人商人などによって大量に持ち込まれた蒸留酒(ウオッカに相当)のように、住民に有害と判断される交易品には、当局が規制を加えることもあったことは、1859年にニコラエフスクを訪れた米国人牧師のV.D.コリンズが同僚の牧師に宛てた手紙から伺われる。「平時の人口は3,000人ほどで、上流階級を除けば囚人の軍人の町だ。7人の外国商人がおり、主にアメリカ人だが、貿易の方は政府により、年々制限されてきているが、商人自身も無理をし過ぎた。ニコラエフスクの外国人の交易で最も収益があるものは蒸留酒だったが、ある法律によって商売が成り立たなくなった」(西村77-78頁)。

もっとも、このウオッカ販売禁止政策も、1861年には全て廃案となり、町には何十店ものウオッカを売る屋台ができてしまい、販売禁止政策は無駄に終わってしまった(ニコラエフスクで書かれた露暦1861年8月14日付リハチョフの日記より/シュマギン47頁)。

ニコラエフスクにおける米国の優位性については、在函館英国領事ホジソンも認めるところだった。1861年に書かれた領事の日記には、「小さなスクーナー船は四、五十日でサンフランシスコから同港(ニコラエフスクのこと:倉田)にやって来ることができるし、アメリカの雑貨を非常に割のより率で売りさばき、また消費者側、この場合はロシア政府に少なからぬ利益をもたらす」、と書かれている。官用物資も米国商人が調達していたことがわかる(『ホジソン長崎函館在記』1984年、310頁)。

アメリカ西海岸からニコラエフスクまでが、帆船でおよそ1カ月半ということだが、「亀田丸」とて、往路で1カ月以上、帰路で14日を要した。往路にこれほどの時間を要したのは、難所と言われたデカストリ付近での「亀田丸」座礁、そしてデカストリで曳航船「ストレローク号」が到着するまで18日間も待たされたことによる。

函館在住ロシア人仲買人

函館で1863年末に「ホテル ニコラエフスク」を開業したピョートル・アレクセーエフのように、日本産品をロシアの沿海州の諸港で売りさばき富を築いたロシア人の仲買人もいた(澤田和彦『日露交流都市物語』2014年、66頁)。アレクセーエフは、函館では塩が極めて安価であることに目を付け、「日本丸(ヤポーネツ号:倉田)」でニコラエフスクに向けて塩2千プード(1プードは約16キロ:倉田)を運んだり、1861年秋には「アメリカ号」にえんどう豆200プード、米500プードを積込み、自ら乗り込んでポシエット湾、オリガ湾、ニコラエフスクに向かった(グザーノフ・ヴィターリ―、左近毅訳「ロシアの仲買い」『ロシアのサムライ』2001年、132-133頁)。

ここでの「塩」は、肉や野菜の塩蔵用だったのではないかと考える。と言うのも、日本人漁業者が沿海州に出漁し、鹹魚(魚の塩蔵)の製造・日本への輸出を行うようになるのは明治期以降のことだからである。

函館寄港の米国商船はニコラエフスクの帰路立ち寄った?

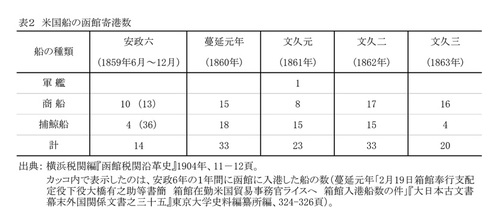

幕末開港期の函館に寄港した米国船と言えば捕鯨船で、ライス米国貿易事務官の仕事も捕鯨船がらみのものだった。だが表2のとおり、商船もそれに劣らず、年間10隻前後は寄港していた。

表3のナジーモフ大尉の報告から、ニコラエフスクからバラスだけを乗せ、特に荷はないまま函館に寄港し、「リンゼー商会」の荷を積み込んで上海に向うルートが確立していたことがわかる。また、表3のピッツの報告書からは、ニコラエフスクやアムールからの船の搬入荷と搬出荷がまったく同じ内容、つまり函館で荷を降ろさずに次の港へと向かった船もあったことがわかる。

むすびにかえて

幕末開港期の函館に入港した米国商船が、どこの港から来て、どこへ向かったのか。どのような荷が運ばれたのか、などといったことには、これまでほとんど関心が向けられてこなかった。だが、開国時の日本への米国の遣使は、「日本自体との通商が目的だったのではなく、中国貿易とのルートとしてアメリカの西海岸と上海を結ぶ太平洋横断航路を開くため、途中で飲料水や食糧だけでなく、石炭も供給可能な港を開くのが直接の目的であった」(三谷博「記念講演 19世紀のグローバル化と日本の開国」『開港・開市とフランス 報告書』2017年、11 頁)のであれば、蒸気船による太平洋横断航路が確立する前、アメリカ西海岸からニコラエフスクやオホーツク方面に向かった米国商船(帆船)が、空荷で函館に寄港し、函館から商品を積んで上海に運ぶというルートをある程度確立していたという事実はたいへん興味深い。

1860年代前半、無政府主義者バクーニンのように、流刑地シベリアを脱したロシアの革命家が、函館経由で米国に渡ることができたことなども、米国商船によるニコラエフスク~函館~アメリカ西海岸ルートがあってのことであろう。

幕末開港期の函館とニコラエフスクの関係は、露米会社やクリミア戦争にまで遡り、また日露関係だけではなく、北太平洋地域全体から眺めなければ見えてこない。

本稿で言及できなかったことは多々あるが、さらなる研究・調査の上、稿を改めて報告したい。

「会報」No.38 2017.3.31 研究ノート