サハリン/樺太(註1):帝国にはさまれた植民地

天野尚樹

はじめに

2008年に函館経由ではじめてサハリン島を訪れた。サハリン国立大学でおこなわれた国際シンポジウム「サハリン:開拓/植民の歴史的経験」に参加するためである。サブタイトルに注目されたい。当初、主催者側から伝えられていたプログラムは「植民(kolonizatsiia)の歴史的経験」であった。ところが当日会場入りすると、そこに「開拓(osvoenie)」の語が加えられていた。シンポジウムでの議論においても、サハリンで「植民」があったのか、サハリンが「植民地」だったのか、という点について、ロシア人参加者から異論が噴出した。

一方、日本領樺太を論じるにあたって、そこを「植民地」とする規定は近年の研究者のあいだでは常識化している。一般には、1889年の大日本帝国憲法施行後に領有した台湾、樺太、朝鮮、関東州、南洋群島が帝国日本の「植民地」ないし、これと同義の「外地」とされる2。しかし、樺太からの引揚者の前で「植民地」という語を使うと強烈な反対にあう。樺太は「日本」であり「植民地」ではないと。

このような問題が生じるのは「植民地」という用語の多義性とネガティブなイメージにある。植民地の代表的なタイプに、「搾取型植民地」と「移住型植民地」がある3。前者は、原住者の土地の統治と搾取が主眼であり、本国からの移住者は相対的に少数である。帝国日本の植民地でいえば、台湾と朝鮮がこれにあたる。そして、一般的に「植民地」とイメージされるのもこのタイプであろう。一方、移住型植民地は、先住民を排除し、移住者がマジョリティを占める植民地である。移住型植民地には、本国からの移住者によって形成されるタイプと、外部からの移住者を入植させるタイプがある。前者は、本国からの移住者によって形成される植民地で、イギリスのニューイングランド植民地やオーストラリアなどが代表的である。ロシア帝国にとってのサハリン、帝国日本にとっての樺太もこれにあたる。外部からの移住者を入植させるタイプの移住型植民地の代表例が、アフリカからの奴隷輸入によって構築されたカリブ海植民地である。

移住型植民地としてのサハリン/樺太が特徴的なのは、何より本国からの距離が近いことである。北海道の最北端からサハリン島までの距離は42キロ、ロシアの大陸部とサハリン島の距離は最短で7キロである。言語や文化の同一性だけでなく、その地理的位置からも、本国との差異がみえにくい。したがって、「外国」を想起させる一般的イメージをもつ「植民地」と名指されると、反発が起こるのだろう。

本稿は、ロシア帝国領サハリン、日本領樺太の植民地としての特徴を考えることを目的とする。日本における植民地研究は近年きわめて活発だが、樺太の研究は立ち遅れてきた。2011年に、三木理史による『移住型植民地樺太の形成』4が出版されたが、これがはじめての専門的研究書である。ロシア帝国領サハリンについては、原暉之編『日露戦争とサハリン島』5の出版によって最初の一歩が踏み出された。一方ロシアのサハリン史研究は、もっぱらサハリンで進められているが、とりわけ帝政期の研究の進展ぶりには目をみはるものがある。代表的成果に、マリーナ・イシチェンコ『サハリンのロシア人古参住民:19世紀後半から20世紀初頭』6、ナターリヤ・ポタポヴァ『19世紀後半から20世紀前半におけるロシア帝国の信教政策と極東の宗教生活(サハリンを事例として)』7、ミハイル・ヴィソーコフ『チェーホフ「サハリン島」注釈』8、があげられる。本稿との関連でいえば、とくにイシチェンコの業績が重要である。

本稿で具体的に問われるのは、ロシア帝国の移住型植民地だったサハリンが、なぜ日本帝国の移住型植民地になりえたのか、という問題である。結論を先取りすれば、それは、日露戦争サハリン戦の終結過程において住民を短期間に排除できたからである。では、なぜそのような短期間の住民排除が可能だったのか。それを探るには、帝政期サハリンの植民地化の過程を検証する必要がある。そこでまず第1節で、帝政期ロシアのサハリン植民の実態を検証し、第2節で、日露戦争の終わり方と住民の島外退去問題を考察する。

1.流刑植民地サハリンの実態

1875年に締結されたサンクトペテルブルグ条約(いわゆる樺太千島交換条約)で、サハリン島はロシア帝国領となった。ロシア帝国領のサハリンは流刑植民地として知られている。1858年にはすでに流刑囚が護送されているが9、ロシア帝国が正式にサハリンを流刑地に定めたのは1868年のことである10。当時のサハリン島は、1867年のサハリン島仮規則によって、日露の共同領有地とされていた。流刑囚による入植は、島の実効支配を進めて、ロシア領にするための布石であった11。1873年の時点で島に居住していたロシア人は1162人、日本人は660人と倍近い差が開いていた12。イギリス駐日公使も、すでにサハリン島は事実上ロシアの実効支配下にあるとして、日本政府に対して、領有の放棄を暗にうながしていた13。1875年の決定は、こうした状況の結果である。

ロシア帝国において、公式に植民地であったのはロシア領アメリカ(アラスカ)のみである。公的な文書でサハリンを「植民地」と呼ぶことは、ゼロではないが、きわめてまれである。すなわち、帝政期サハリンを「流刑植民地」と呼ぶのは、当時の一般通念であり、また実態の反映であった。日露戦争後のサハリンで出された資料集の序文に、サハリン州知事ドミートリー・グリゴリエフはこう記している。「苦役の時代はすでに過ぎ去り、それとともに、監獄植民地というサハリンのイメージも抹消しなければならない」14。

ロシア帝国法典「流刑囚に関する規定」によれば、流刑囚には3つのカテゴリーがある。「流刑苦役囚(以下、苦役囚)」「流刑入植囚(以下、入植囚)」「浮浪人」である。苦役囚は、重労働を課される懲役刑である。刑期を終えると、入植囚に編入される。入植囚は、行政府が選定した入植地に居を構えて農業などに従事する。法的身分では流刑囚だが、生活の実態は自由民と変わりなく、自活していかねばならない。身分・住所不定者である浮浪人は入植囚として扱われる15。

入植囚の期間は原則として10年だが、恩赦によって6年ほどで終わることも多い。入植囚期間が過ぎると、「流刑上がり農民(以下、流刑農民)」に編入される。流刑農民は、法的にはもはや囚人とはみなされない。島内であれば自由に居住地を変えることができ、1888年以降は島外への転出も認められるようになった。しかし、行政上の扱いは法的規定とは異なっていた。すなわち、苦役囚・入植囚だけでなく、流刑農民も「流刑囚」として扱われていたのである16。

ロシア帝国民の一般的イメージにおいては、「流刑囚」とは苦役囚のことであり、サハリンは「苦役囚の植民地」と認識されていた。このイメージ構築にもっとも大きな影響を与えたのがアントン・チェーホフの『サハリン島』である17。『サハリン島』から得るイメージは、サハリンは「世界の果て」で苦役囚が耐え難い生活を送る「地獄の島」であり、誰もが「大陸」、すなわち「ロシア」に早く帰りたいと願っている、というものである。

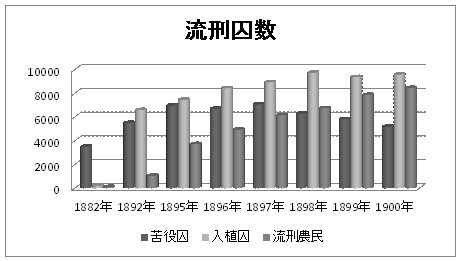

チェーホフがサハリン島を訪れた1890年は、サハリン植民史の転換期にあった。人口構造の実態が、「苦役囚の植民地」から「入植囚・流刑上農民の植民地」へと変わりはじめた時期なのである。

サハリンへの苦役囚の数が増えはじめるのは、1879年に義勇艦隊が苦役囚の護送に携わるようになってからである。苦役囚の大半は刑期12年未満であり、1890年代以降、入植囚に編入されるようになり、90年代後半になると、流刑農民になっていく。1902年時点のサハリンの全人口は3万6595人であるが、そのうち、入植囚と流刑農民の占める割合は50.8%である18。すなわち、チェーホフ後のサハリンは、事実上「入植囚と流刑農民の農業植民地」に変わっていたのである。この点をはじめて実証的に明らかにした、マリーナ・イシチェンコ『サハリンのロシア人古参住民』の意義はきわめて大きい。

図1 【資料】天野尚樹「サハリン流刑植民地のイメージと実態:偏見と適応」『境界研究』1号、2010年、138頁。

「農民」になった流刑囚たちは、チェーホフの予想に反して、サハリンに根づいた。流刑農民になって島外転出が認められるようになっても、実際に島を離れたのは650人ほどである19。1883年時点で穀類39トン、ジャガイモ65トンだった播種量は、1901年には穀類609トン、ジャガイモ880トンまで増え、1901年の生産量は、穀類3454トン、ジャガイモ6642トンを数えた20。サハリン生まれの子供も、1895年時点の310人から、1901年には968人に増え、そのうち800人弱がすでに成人していた21。すなわち、1890年代後半には、サハリンを故郷とみなす「サハリン人」(sakhalintsy)という集団的アイデンティティが生まれていたと考えることができる22。

ところが、行政府の認識は違っていた。1906年の苦役流刑廃止後に流刑植民を総括した文書によれば、流刑植民地建設の失敗は、公的機関が食糧を外部に依存し続けていることにその根拠を見出すことができるとしている23。しかし、それはサハリン農業自体が失敗に終わったからではない。「農民」たちは、自らの生活を十分に営むことができるだけの農業生産に成功していた24。行政府が彼らから食糧を購入しなかったのは、「島の気候条件が悪いせいで、移入品よりもはるかに質が悪いからだ」25とされているが、そこには、「流刑囚」に対する偏見が多分に混じっていることは想像に難くない。

1905年3月、サハリン島が日本軍に占領される可能性が高いと判断した外務大臣ウラジーミル・ラムズドルフは、サハリンをアメリカに売却する可能性を探りはじめた。この案は結局実現しなかった26。しかし、ここからわかることは、サハリン島の国境線が引き直されるのは不可避であるとロシア政府が認識していたこと、そして、サハリンはすでに見捨てられていたことである。

2.日露戦争サハリン戦:住民の送還と殺害

1905年7月7日、日本軍第十三師団は、コルサコフから東に20キロほどのアニワ湾岸メレヤに上陸した。南サハリン軍司令官アルツィシェフスキーは、サハリン南部防衛の拠点であるコルサコフ哨所に火をつけて退却し、パルチザン作戦に移行した。日本軍は抵抗もなく北上し、7月11日には、後に樺太の首府・豊原となるウラジミロフカ(現ユジノサハリンスク)を占領した。7月16日には、南サハリン軍の主力が降伏し、7月24日には、日本軍による北部平定作戦が開始された。サハリン島武官知事リャプノフ率いる北サハリン軍は目立った抵抗もせず、7月31日に降伏した。北サハリンではパルチザン作戦は展開されていない。南サハリンのパルチザン作戦は、主力軍の降伏後もつづいた。日本軍の掃討作戦が最終的に終了するのは9月1日、ポーツマス講和条約が調印される5日前のことである。

戦闘の規模でいえば、日露戦争サハリン戦はそれほどの激戦であったとはいえない。ロシア帝国参謀本部編纂の公式戦史によれば、ロシア側の戦死者は将校3名、下士卒85名の計88名である27。しかし、この数字は実相からかけ離れている。何より、戦死者に数えられているのは正規兵の数字のみである。ロシア軍5934名の約4割を占める2262名の義勇兵の戦死者が含まれていない。日本の参謀本部が明治天皇に宛てて作成した報告書では、いまのユジノサハリンスク市にあたるウラジミロフカ村ではロシア側の死者100名以上と記録されている28。また、ロシア側の公式戦史でも、114名の義勇兵で構成されていた南サハリン第4支隊は「投降後に皆殺しにされたという情報がある」と記している29。

この、公式戦史に記録されていない死者たちはどのような人びとで、彼らはどのように死んでいったのか。まず、ウラジミロフカの事例からみてみよう。

ウラジミロフカに日本軍が進出したのは1905年7月10日である。アルツィシェフスキーの部隊はすでに、ウラジミロフカから北西に約10キロのダリネエ村まで撤退していた。ロシアの公式戦史でも死者2名とされているように30、戦闘らしい戦闘もなく、日本軍は同村を占領した。日本軍は、村の男性住民約300名を1か所に集めて夜を過ごさせた。翌朝、そのうち半数が解放された。残る150名はタイガの森に連れていかれた。ウラジミロフカ教会の司祭アレクシー・トロイツキーによれば、彼らは2回に分けて射殺されたという31。

ここで殺害されたのは、正規兵でも義勇兵でもなく、一般の住民である。ウラジミロフカ村の住民も登録していたベレズニャキ村教会の教会戸籍簿には、7月11日に6名の住民が「日本人によって殺害された」と記録されている32。

日本側は、これら一般住民と義勇兵を区別していなかった。戦闘に参加していたある日本兵の手帳には、「敵の、ホリョ〔......〕皆、鉄サツ〔銃殺〕」したと記されている33。国際法学者有賀長雄の著書『日露陸戦国際法論』によれば、日本軍を包囲したロシア人数百名を拘束したが、彼らは制服を着用しておらず、指揮官もいなかったため、義勇兵なのか民間人なのかの区別がつかず、仮に義勇兵だったとしても国際法など知らない「囚人」なので、国際法が適用される存在ではない。したがって、「取り調べの上百二十名計りを死刑」に処したという34。

義勇兵は、1904年2月22日付サハリン島武官知事命令によって、刑期の短縮などの特典付きで募集された流刑囚によって構成されていた35。義勇兵であっても、国際法の適用対象であり、投降後は捕虜として扱われる必要がある。一方、非軍人の抵抗があった場合、裁判のうえで死刑にすること自体は当時の国際慣習法で認められていた36。だが、トロイツキー司祭によれば、住民の殺害はこのときだけにとどまらず、島外退去を希望した軍事病院の下働き56名をはじめ、合計で300名の民間人が殺害されたという37。これは、虐殺ということばがふさわしい事態である。

日露戦争時の捕虜の取り扱いについては、一般に適正におこなわれたといわれている。しかし、南サハリン第4支隊の事件は、その評価を根底からくつがえす。すでに主力部隊が降伏していた8月30日、敗残兵の掃討作戦を展開していた日本軍は、ナイブチ川(現ナイバ川)上流でダイルスキー二等大尉率いる第4支隊を発見した。約3時間の戦闘後、ダイルスキーと、他の部隊からの合流兵で180名に増えていた義勇兵は投降した。掃討作戦に参加した日本軍兵士新屋新宅の手紙によれば、翌31日、捕虜は全員銃殺された38。このとき、タイガに身を潜めて生き残ることができた義勇兵アルヒープ・マケエンコフは、日本軍は、ロシア兵の手足を銃剣で釘づけにして残らず銃殺したと証言している39。

なぜこのような事態が起こったのか、その理由を特定することは難しい。ニコライ宣教師は、日本に移送された捕虜から日本軍の無慈悲な行動を耳にし、外国人特派員がサハリンの戦場には従軍していなかったせいで、「日本兵たちは本性を現した」と日記に記している40。また、ロシア側の報道によれば、武官知事リャプノフが、戦争の混乱に乗じて流刑囚が多数脱走していることを日本軍に警告し、また刑務当局が、そうした囚人たちの取り扱いに遠慮は無用と通告したという41。流刑囚に対する蔑視も要因のひとつであろう。

しかしここでは、日本のサハリン島占領政策の一環としてこの問題を考えてみたい。すなわち、サハリン島を「無人化」することによって、占領後に安定的な植民地統治を実現しようとする作戦行動である42。サハリン島における「無人化」作戦は、具体的にはふたつの方法としてあらわれた。ひとつが住民の虐殺であり、もうひとつが住民の島外送還である。

住民の島外退去の方法は大きく4つに分かれる。官吏の家族は、日本軍上陸前までに行政府がチャーターした船に乗って自費で島外に退去していた。流刑囚の家族についても自費での島外退去が行政府から推奨され、500名が退去した。第2の方法は、日本経由での自費帰国である。これには民間人も含まれるが、多くは官吏とその家族、および孤児院の子供たちで、サハリン全体で800名近くが日本経由でオデッサにむかった43。南サハリンからは、占領後に、捕虜を移送する船に同乗して、224名が日本経由の自費帰国を許された44。第3の方法として、正確な数はわからないものの、完全に自力で脱出した者もいる。『ノーヴォエ・ヴレーミャ』紙の通信員M・ディクスは、北サハリンの住民と官吏の一部が、タタール海峡を渡って自力で大陸にむかったと記録している45。

そして第4の方法が、日本軍の費用負担によるデカストリ送還である。対象となったのは入植囚、流刑農民、流刑囚の家族などの自由民である。ネルチンスク監獄へ移送される苦役囚も同乗した。1905年8月末から9月初めにかけて、南サハリンから少なくとも3962人、北サハリンから2758人がデカストリに送還された46。その結果、1905年12月時点で、北サハリンには5487人(先住民を除く)、南サハリンには約500名の住民を残すのみとなり、南サハリンの残留住民の半数以上は1906年になってから島を離れ、結果的に、日本領樺太に残留したロシア人は200人弱であった47。

住民の島外退去問題に関する日本での研究は、近年めざましい48。その中心である板橋政樹によれば、デカストリ送還は事実上の強制退去であり、南サハリンでは、食糧不足で住民に飢餓が迫っていることを理由にこれを実行したとしている49。

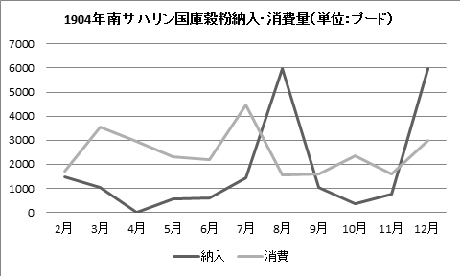

確かに、サハリン行政府が保有していた食糧は不足していた。1904年2月の開戦によって、島と大陸部を結ぶ輸送体制は機能しなくなり、外部からの移入に頼っていた国庫への食糧供給は激減する。図2にあるように、南サハリンの場合、全部で9か所あった食糧倉庫への1904年中の納入量は、毎月の消費量を下回っていることがほとんどであり、主食の穀物粉の在庫自体が完全になくなる倉庫もあった50。1904年5月に、ミハイル・リャプノフ武官知事は、国庫からの食糧供給を制限する命令を出す51。5月末の段階で、南サハリン全体ですでに2か月分の在庫しかなかった52。7月から8月にかけて納入量が増えるが、その分、北サハリンのトゥイモフスク管区内の倉庫にはこの時期にまったく食糧納入がおこなわれていない53。1904年10月に、南サハリンへの補充物資の移送がおこなわれたのを最後に、11月以降の島への物資の移送は中止された54。

図2 【資料】RGIA DV. F. 1133. Op. 1. D. 2520. L. 4-180. (1プード=16.38キログラム)

占領時、南サハリンの住民は深刻な食糧不足を日本軍に訴えてきたと、日本側の史料は記録している。有力な食糧倉庫のひとつであるコルサコフの倉庫は、アルツィシェフスキーの部隊によって焼失させられていた55。したがって、南サハリン最大のウラジミロフカ倉庫を中心とする残りの国有倉庫に頼らざるをえず、飢餓の可能性が切迫している旨を占領軍は報告している56。南サハリン最大ウラジミロフカ倉庫には、1905年1月1日時点で穀粉9533プード、米75プードの在庫があった。同日時点で、その他の南サハリンの倉庫には、コルサコフ倉庫を除けば、合計で穀粉2217プード、米40プードがあったのみである57。

国庫保有の食糧で生活していた官吏や監獄の看守が食糧の欠乏を実感していたことは間違いない。動員された軍にも十分な食糧は供給されなかった58。しかし、人口の大半を占める入植囚や流刑農民、およびその家族がほんとうに餓えに苦しんでいたのかというのは疑問である。彼らの多くが、農業を営むことによって、国庫に頼らず自活していたことはすでに述べた。飢餓が迫っているために、住民を大陸に送還するというのは、日本軍が「無人化」を正当化するための方便だったのではないか。送還先のデカストリは、さらに厳しい生活条件の地であった。北サハリンのアレクサンドロフスク管区長は、とりわけ婦女子はとても生きていけないとして、デカストリ送還を再考するよう日本軍に要請している59。事実、デカストリに渡った住民の多くは、戦後、ロシア領北サハリンに戻ってきている60。

デカストリへの退去を「選択」した南サハリン住民個々の意思をはかることは難しい。推測される理由は2つある。ひとつは、行政機構の崩壊である。コルサコフ管区長ミハイル・ズヴャーギンをはじめ、行政府の官吏は捕虜とともに7月中に島を離れている61。もうひとつは、日本軍による住民虐殺の見せしめ効果である。樺太南部占領軍司令官の竹内正策は、日本軍を迎えた住民が大きく動揺しているが、その理由は、日本軍が「文明的」なのかどうかを疑っているからだと述べている62。その行動の実態はすでに述べた。トロイツキー司祭も回想のなかでこう訴えている。「こんな軍隊を本当に文明的と呼べるのか。読者自身で判断してほしい」63。

住民のデカストリ退去は、形式的には住民の「選択」によるものである。ただし、日本軍が住民のデカストリ送還を正式に決定したのは8月6日、住民の退去希望出願期限は8月16日と定められていた64。行政が崩壊し、「非文明的」な日本軍の存在を前にして、わずか10日間のうちに、サハリンに根づき、あるいは故郷だと感じていた住民たちは、残留か退去の「選択」を迫られることになった。退去を選んだ住民が、日本軍による暗黙の強制を感じていたであろうことは想像に難くない。

おわりに

サハリン島における住民の総入れ替えという事態は、日露戦争のときにだけ起こったわけではない。アジア・太平洋戦争後の南サハリンからは、日本人のほとんどが引き揚げたことはよく知られている。すなわち、サハリン島は、戦争と境界変動のたびに、原住者の「無人化」が起こっている。

少数の支配民族が多数の原住者を支配するという搾取型植民地の形態は、本国から離れた場所で、「文明的」民族が「非文明的」民族を指導的に支配するというのが通例である。このような差別的階層意識と物理的な力の差が、搾取型植民地の形成を可能にした。

しかし、サハリン島は、ふたつの帝国にはさまれた位置に形成された植民地である。帝国間に明確なヒエラルキーは存在しない。したがって、どちらかが一方を指導的に支配するという搾取型植民地の形成は想定しえなかったのではないか。また、この島は、本国から海峡を隔てただけの至近の距離にある。しかも、帝政期の領有を経験しているソ連だけでなく、日本にも、かつて「北蝦夷」と呼んでいた自国領を、日露戦争で「回復」したという意識があった65。その結果、遠くの異民族の土地を支配して植民地化するのではなく、「植民地主義なき植民」による自国のフロンティアの拡大と認識される66。すなわち、「本国」と「植民地」の境界がみえにくいかたちで、移住型植民地が形成されることになった。しかしその過程で、住民が故郷から強制的に切り離される事態がともなったことを忘れることはできない。

1 本稿では、ロシア帝国および現ロシア連邦の統治範囲として「サハリン」、1905~1945年の日本領南サハリンを「樺太」、地理上の名称として「サハリン島」という表記を用いる。

2 清宮四郎『外地法序説』有斐閣、1944年、3頁。

3 矢内原忠雄『植民及植民政策』有斐閣、1926年、164‐165頁。

4 三木理史『移住型植民地樺太の形成』塙書房、2012年。樺太研究の研究史について詳しくは、竹野学「樺太」日本植民地研究会編『日本植民地研究の現状と課題』アテネ社、2008年、155‐185頁。

5 原暉之編『日露戦争とサハリン島』北海道大学出版会、2011年。

6 M. I. Ishchenko, Russkie starozhily Sakhalina: Vtoraia polovina XIX - nachalo XX vv. (Iuzhno-Sakhalinsk, 2007).

7 N. V. Potapova, Veroispovednaia politika Rossiiskoi imperii i religioznaia zhizn' Dal'nego Vostoka vo vtoroi polovine XIX - nachale XX veka. (na primere Sakhalina) (Iuzhno-Sakhalinsk, 2009).

8 M. S. Vysokov, Komentarii k knige A.P. Chekhova "Ostrov Sakhalin" (Vladivostok; Iuzhno-Sakhalinsk, 2010).

9 V.I.Vlasov, Kratkii ocherk neustroistv, sushchestvuiushchikh na katorge (n. p., 1873), 22.

10 Polnoe sobranie zakonov Rossiskoi imperii, vol. 44 (1869), part 1, 330.

11 D. Tal'berg, "Ssylka na Sakhalin," Vestnik Evropy, 5 (1879), 220-221.

12 秋月俊幸『日露関係とサハリン島:幕末明治初年度の領土問題』筑摩書房、1994年、215頁。

13 外務省編『大日本外交文書』第2巻第2冊、外務省、1936年、476ページ。

14 D Grigor'ev, ed., Sakhalin. Sbornik statei po sovremennym voprosam Sakhalinskoi oblasti (O. Sakhalin, 1912), i.

15 Polnyi svod zakonov Rossisikoi imperii, vol. 14 (St. Petersburg, 1904), 1.

16 Obzor ostrova Sakhalina za 1899 god. Prilozhenie k vsepoddanneishemu otchety (St. Petersburg, 1900), 9.

17 A. P. Chekhov, Ostrov Sakhalin (Iz putevykh zapisok), in Polnoe sobranie sochinenii i pisem v tridtsati tomakh, vol. 14-15 (Moscow, 1978).

18 Ishchenko, Russkie starozhily Sakhalina, 38.

19 Sakhalinskii kalendar' (O. Sakhalin, 1897), 103; Ibid (1898), 76; Ibid (1899), 85; Obzor ostrova Sakhalina za 1899 god, Vedomost' 1; Obzor ostrova Sakhalina za 1900 i 1901 god (Post Aleksandrovskii, 1902), Vedomost' 1.

20 Ishchenko, Russkie starozhily Sakhalina, 217-218; Obzor ostrova Sakhalina za 1900 i 1901 god, Vedomost' 24.

21 Sakhalinskii kalendar' (1897), 103; Obzor ostrova Sakhalina za 1899 god, Vedomost' 1; Obzor ostrova Sakhalina za 1900 i 1901 god, Vedomost' 1.

22 Ishchenko, Russkie starozhily Sakhalina, 319-320.

23 "Otmena ssylki na o. Sakhalin," Tiuremnyi vestnik, 6 (1906), 319-320.

24 苦役囚および官吏・軍人を除いて、労働困難ゆえに国から食糧の供給を受けていたのは、1899年のデータによれば、総人口34893人中1705人であり、入植囚と流刑農民に限っていえば1万7240人中337人である。Obzor ostrova Sakhalina za 1899 god, 28-30.

25 Ibid., 26.

26 Iu. V. Basenko, V. I. Zhuravleva, eds., Rossiia i SShA: diplomaticheskie otnosheniia. 1900-1917 (Moscow, 1999), 79-85.

27 Russko-iaponskaia voina 1904-1905 gg. Rabota Voenno-istoricheskoi komissii po opisaniiu russko-iaponskoi voiny, vol. 9 (St. Petersburg, 1910), 133.

28 「明治三十八年七月十日晴気町付近ニ於ケル第十三師団南部占領軍戦闘詳報 第二号」『千代田史料』(防衛省防衛研究所蔵)5頁。

29 Russko-iaponskaia voina 1904-1905 gg., vol. 9, 109.

30 Ibid., 105.

31 Sv. Aleksii Troitskii, "Iz vospominanii o russko-iaponskoi voine na Iu. Sakahaline," Vladivostotskie eparkhial'nye vedomosti, 19 (1908), 478.

32 GIASO (Gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Sakhalinskoi oblasti). F. 23-i. Op. 2. D. 104. L. 27ob-29. 残念ながら、ウラジミロフカ教会の戸籍簿は残っていない。

33 原田宗二郎(第十三師団野戦砲兵第十九連隊所属)手帳(前澤哲也蔵)。

34 有賀長雄『日露陸戦国際法論』東京偕行社、1910年、142‐143頁。

35 RGIA DV (Rossiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Dal'nego Vostoka). F. 1133. Op. 1. D. 2488. L. 102-103.

36 藤田久一『新版 国際人道法』再増補、有信堂高文社、2003年、83‐85、196‐197頁。

37 Troitskii, "Iz vospominanii," 19 (1908), 478.

38 「宗右衛門宛新屋新宅書簡(明治38年9月16日)」(笠松宗右衛門家)福井県立文書館 K0020-00901 (2-3/6).

39 RGVIA (Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv). F. 846. Op. 16. D. 10064. L. 73.

40 Sv. Nikolai, Dnevniki sviatogo Nikolaia Iaponskogo, ed. K. Nakamura, vol. 5 (St. Petersburg, 2004), 289.

41 A. A. Stepanov, "Oborona Sakhalina v russko-iaponskuiu voiny, "Na Rubezhe,book 1 (Khabarovsk, 1941), 289.

42 笠原十九司「治安戦の思想と技術」倉沢愛子ほか編『岩波講座 アジア・太平洋戦争5 戦場の諸相』岩波書店、2006年、215‐244頁。

43 M. V. Gridiaeva, "Sakhalin v usloviakh voennogo vremeni: polozhenie naseleniia v 1904-1905 gg.," in Sakhalin i Kurily v voinakh XX veka: materialy nauchnoi konferentsii (7-10 iunia 2005 g.), ed. A. I. Kostanov (Iuzhno-Sakhalinsk, 2005), 134-135.

44 「樺太南部帰国志願露国人民送還の顛末調 歩兵第25旅団長代理 (2)」(明治38年12月21日~39年1月31日 臨号書類綴第1号1~556 参謀本部副官管)JACAR (Japan Center for Asian Historical Records): C06041286700 (19/24)。

45 M. Diks, "Razgrom Sakhalina," Istoricheskii vestnik, 6 (1906), 898.

46 板橋政樹「退去か、それとも残留か:1905年夏、サハリン島民の「選択」」原暉之編『日露戦争とサハリン島』北海道大学出版会、2011年、182頁。

47 セルゲイ・フェドルチューク(板橋政樹訳)『樺太に生きたロシア人:故郷と国家のはざまで』日本ユーラシア協会北海道連合会、2004年、15‐17頁。

48 最新の成果は、原暉之「日露戦争期のサハリン難民とロシア政府の救恤政策」『ロシア史研究』91号、2012年、3‐22頁。

49 北サハリンの住民に対しては課税を強制することによって、住民の退去がうながされた。板橋「退去か、それとも残留か」168‐179頁。

50 RGIA DV. F. 1133. Op. 1. D. 2520. L. 94ob, 96ob, 112.

51 RGIA DV. F. 1133. Op. 1. D. 2419. L. 64.

52 RGIA DV. F. 1133. Op. 1. D. 2491. L. 52.

53 RGIA DV. F. 1133. Op. 1. D. 2520. L. 78, 81.

54 Russko-iaponskaia voina 1904-1905 gg, vol. 9, 98.

55 Ibid., 103.

56 「建築に関する意見其他の件」(明治38年『満密大日記 明治38年9月 10月』)JACAR: C03020412200 (12-13/22)。

57 RGIA DV. F. 1133. Op. 1. D. 2520. L. 172ob-180.

58 RGIA DV. F. 1133. Op. 1. D. 2488. L. 284, 286; Gridiaeva, "Sakhalin v usloviakh voennogo vremeni," 141.

59 「樺太南部帰国志願露国人民送還の顛末調 歩兵第25旅団長代理 (1)」(明治38年12月21日~39年1月31日 臨号書類綴第1号1~556 参謀本部副官管)JACAR: C06041286600 (11-12/50)。

60 M. I. Ishchenko, "Naselenie Sakhalina vo vremia i posle russko-iaponskoi voiny" (paper presented at the international symposium "Russo-Japanese War and the Sakhalin island", Sapporo, Hokkaido, 9-10 October, 2010).

61 板橋「退去か、それとも残留か」168‐169頁。

62 「建築に関する意見其他の件」JACAR: C03020412200 (11-12/22)。

63 Troitskii, "Iz vospominanii," 20 (1908), 507.

64 「樺太南部帰国志願露国人民送還の顛末調 歩兵第25旅団長代理 (1)」JACAR: C06041286600 (13-14/50)。

65 谷壽夫『機密日露戦史』原書房、2004年、306頁。

66 ユルゲン・オースタハメル(石井良訳)『植民地主義とは何か』論創社、2005年、37頁。

「会報」No.35 2013.12.7 研究会報告