函館のソ連領事館と日本人職員

倉田有佳

はじめに

昨年3月、市内在住の石塚さんという方から、当会会員の岸甫一さん宛てに手紙が届いた。これは、函館市中央図書館主催「地域の歴史講座」で岸さんが「函館の日ロ交流」をテーマに講演を行うのに併せて、同図書館展示ホールで開催された写真パネル展「函館日ロ交流史展」(市国際課提供資料)の中で、石塚さんがご尊父のお名前(「石塚軍治」)を見つけたことによるものであった。

手紙によると、石塚軍治さんは、1927(昭和2)年5月から1933(昭和8)年9月まで在日ソ連通商代表部函館支部(函館の通商代表部は昭和10年に閉鎖)に、続く1933(昭和8)年10月から1938(昭和13)年9月まではソ連領事館に通訳として勤務されていたとのことである。

冷戦時代のソ連大使館は、警備員、掃除婦、料理人に至るまで、本国ソ連から連れてきて、日本人職員は一切雇わないと聞いていたため(現在のロシア大使館も同様の模様)、戦前の函館のソ連領事館で、通訳をはじめ、雑役婦や運転手までもが日本人であったことは驚きであった。

ともあれ、研究会としては、今年度中に石塚さんをお招きし、ソ連領事館に通訳として勤務されていたお父様に関するお話を伺わせていただきたいと考えているところであるが、初代領事のゴシケヴィチ時代のロシア領事館については、研究が進んできているものの、ソ連領事館については、掘り下げた研究は行われていない。

そこで、石塚さんをお招きする前に、まずはソ連時代の函館領事館と日本人職員について、内務省警警保局編『外事月報』を基にして、多少なりとも明らかにしてみようと試みたのが今年4月の研究会での報告であり、以下は、当日の報告の取りまとめである。

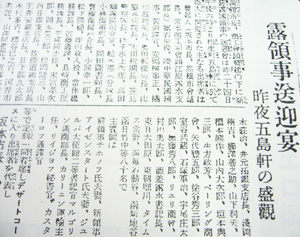

石塚軍治さんのお名前が下段右よりに出ている(『函館日日新聞』1932年11月26日付け)

帝政時代の函館のロシア領事館

函館のロシア領事館は、1858(安政5)年に日本で最初のロシア領事館として開設された。初代領事ゴシケヴィチ時代のロシア領事館は、ロシア病院による日本人医師への西洋医学の浸透、洋服や写真術の伝授など、北の地の「文明開化」に大きな役割を果たしたと高く評価されている。

しかし、ロシアの極東開発の拠点がニコラエフスクからウラジオストクに移行したことから函館港の重要性は低下し、また、明治維新後、首都東京にロシア公使館が開設され、ロシア正教の宣教活動の拠点も東京に移されたため、函館は交流拠点としての地位も失っていった。

これが、20世紀初頭、露領漁業の勃興を契機に、函館港は再び注目されることとなり、ロシア政府は、査証(ビザ)を発給する領事館用の独立した西洋風の建物を多額の官費を投じて建設した(日露戦争をはさんで1906(明治39)年に建物が船見町に完成するが、翌年の大火で焼失。すぐさま再建工事が始まり、1908(明治41)年に同じ場所に完成した。これが現存する旧ロシア領事館)。

大正初期のロシア領事館(函館市中央図書館蔵)

ロシア革命後の函館の領事館

1917(大正6)年のロシア革命、そして続く国内戦争と、ロシア国内の混乱は5年に及んだ。函館の領事館には革命後もレベデフ領事が残留し、1921(大正10)年にウラジオストクに白系のメルクーロフ政権が樹立され、日本政府との間で漁業条約が締結されるまでの間、露領に出漁する日本人に査証など各種証明書を発行し、手数料を徴収し続けたのであった。

1921年-1922(大正11)年は、ロシア極東の混乱した情勢の中で、査証を取得せずに日本の軍艦に見守られながらカムチャツカ方面の漁場に出漁する「自衛出漁」が採られたが、1923(大正12)年、当時東京市長であった後藤新平とソ連全権代表のヨッフェとの合意により、ソ連から函館に査証官が派遣され、五島軒に事務所が置かれた。

ソ連領事館の誕生

1925(大正14)年1月、日ソ基本条約が締結され、日本がソヴィエト政権を承認すると、2月にレベデフ領事は函館を去ってメキシコに亡命し、4月には、ソヴィエト政府から派遣されたロギノフ領事が函館に着任した。当初、査証官として派遣されてきたロギノフ領事であったが、東京の大使館にソヴィエト政権の代表が着任すると、函館も「函館事務所」として公告された(同年5月25日)。

事務所は、通称「堤倶楽部」(元キング邸・船見町60番)に置かれたが、これは、日本人嫌いで知られたレベデフ領事が、領事館の建物内に日本人を入れたくないため13年間の任期中、一度も改修を行わなかったため建物の傷みが激しく、改修工事を終えて移転したのは、2年後の1927(昭和2)年9月末のことであった。

「堤倶楽部」で執務が行われるようになった年の初夏、時事新報の伊藤記者が、日魯の関係業者ということにして、カムチャツカ取材に出かけている。日魯漁業の強力なバックアップを受けたおかげで、わずか数日で査証を取得することに成功した。同氏は見聞記に、「一定の地域に止まり、労働者として働く者は、別に一人ひとり領事館まで出頭する必要もなく、百人二百人と人数を限って、その数に依って函館の査証が受けられる。だがこうした査証では各地を旅行するということは全然できな」いと記している(伊藤修『最北の日本へ(カムサツカ見聞記)』大正15年)。

また、1929(昭和4)年、ソヴィエト政権下で最初にカムチャツカを日本の新聞記者として訪問した大阪毎日新聞の長永記者の旅行記によると、「毎年カムチャツカ方面へ出かける日魯漁業会社の人々は函館のロシア領事から楽に査証を得られるが、突然、視察などで出かける者の査証は甚だめんどうな手続きをとらねばならない。特に、私は大阪毎日新聞記者としてロシア官憲の査証をとる必要があったので比較的寛大な函館のロシア領事館に呈出せず、東京にあるロシア大使館の総領事に査証を求めた」(長永義正『カムチャツカ大観』昭和5年萬里閣書房)、とあることから、函館の領事館は、漁場に出漁する人たちのための査証に限定して発給したのではないかと考えられる。この点、確認が必要である。

ソ連領事館時代のソ連の国章(函館市で保管)

ソ連領事館と日本人職員

ソ連領事館で雇用された日本人には、先述の石塚軍治氏のような通訳以外にも、掃除・洗濯などを行う雑役婦や料理人や自動車の運転手、そして時には、館員の幼い子供の面倒を見るための保母がいたことが確認される。当時の資料から、領事館の北側にある本館と隣接する平屋の付属建物には、従僕や雑役婦のための部屋や召使の厨房、便所(汲み取り式)、洗濯室が置かれていたことが明らかになっている。

1936(昭和11)年11月25日、日独防共協定(1937(昭和12)年には日独伊三国軍事同盟へ)の締結は、日ソ漁業条約改定交渉(1928(昭和3)年に結ばれた条約の改定)にも影響を与えた。この交渉のひずみが原因で、1938(昭和13)年12月25日、函館のソ連領事館が、国旗と国章を撤去して、東京の大使館に引揚げるという事件が起こった。

これは、日本の官憲から圧力を受け、雑役婦、料理人、自動車の運転手が次々に解雇を申し出、その代わりの人材が見つからない状況が続き、領事館の執務や領事をはじめとする館員の一般生活に大きな不便が生じたことから、領事館側が強硬手段に訴え、問題の解決を図ろうとしたためとも考えられている。中でも日本人の運転手を雇えないことは、ソ連の自動車運転免許証で日本国内の運転が認められていなかっただけに、深刻な問題であった。

函館は、政治・経済の中心地から遠く離れていたこともあってか、ソ連領事館に雇用された日本人通訳が検挙されるようなことはなかったが、東京では、2・26事件の関連で、ソ連大使館に情報部通訳として勤務する井上満が検挙され、軍機保護法違反で有罪となり、2年以上を獄中で過ごすといった事件や、日本ハリストス正教会の瀬沼恪三郎がソ連のスパイ容疑で逮捕、7週間獄に入れられるなどといった事件が起こっている(1936(昭和11)年3月)(澤田和彦「日本における白系ロシア人史の断章―プーシキン没後100年祭 (1937年、東京)―」『スラブ研究』47号)。

函館のソ連領事館に話を戻すと、1939(昭和14)年4月2日に日ソ漁業条約仮協定(暫定)が妥結され、北洋への出漁者や諸物資輸送のための査証発給が必要な時期が来ると、領事館は再開されることになった。そのため、日本側も妥協し、領事館は雑役婦、料理人、さらには領事代理の次女のための保母の雇用が可能となった。

国際関係の悪化とソ連領事館

関係改善もつかの間、モンゴル国境でノモンハン事件が起こり(1939(昭和14)年5月)、日ソ関係は急速に悪化した。函館でも日本官憲の取り締まりが一段と厳しくなった。

同年6月、パウリチェフ領事代理は、東京の大使館に行ったまま函館での査証発給事務を拒否するという行動に出た。函館に残った館員には査証を発給する権限が与えられていなかったため、日本外務省は、査証発給業務が遅れることは、露領漁業に支障を与えることになり、日本側に経済的に大きな打撃を与えかねないと判断し、ソ連領事館に対する取締りを緩和することにした。

こうした外務省の譲歩に対して、内務省は、ソ連側の足元につけ込むような不当な要求を避け、これまでどおりの方針で断固臨むという強硬な態度をとり続けようとするが、外務省からの再三の要求を受け、内務省は政策的見地から取締りを緩和し事件の解決をはからざるを得なくなった。

このように、当時は査証の発給が政争の具として利用されることがしばしばあった。

1941(昭和16)年6月22日、独ソ戦が始まると、日本で暮らすロシア人外交官の家族にモスクワ引揚げ命令が出された。これは、家族を人質にとり、駐日外交官の逃亡を防ぐ手段としてスターリンがとった措置であったと見られているが、函館では、10月26日の第5次引揚げで家族(夫人と子供)全員が引揚げ、ザベーリン領事以下5名が残った。

領事館館員の最大の関心事は、独ソ戦の戦況であったが、日ソ中立条約締結直後であったため、函館における領事館館員の諜報活動は、まだまだ消極的であった。

領事館における防諜活動の強化

これが一転して、防諜活動が積極化するのは、1943(昭和18)年以降のことである。ただし、函館の場合は、査証事務が閑散となる秋から冬の一時期に限られていた。

外事警察の報告書によると、防諜活動の内容は、各種図書の購入、市内を徘徊したり映画館等に出入りして、市民の生活状況や市民の言動に特に注意するといったことであった。しかし、市内の書店で、書籍(新経済辞典や電気化学便覧ほか)を購入しようとすると、2件の書店で店主から婉曲的に購入を拒否されるなど、図書による諜報活動は、総じて不振であったとも報告されている。同時に、各種新聞、書籍等を訳すため、熱心に日本語の勉強するようになり、これまでの露語を解さない日本人の語学教師に加え、露語を解する日本人教師が1名増強された。なお、雇用に係る交渉は、領事館通訳のアレクセーエフが行った。『外事月報』には、「殊に大東亜戦争の決戦段階に於いて北方アリューシャン及千島、樺太方面の我軍事情報を諜知」するための諜報陣の強化を目的とするものだと報告されているが(1943(昭和18)年12月分)、こうしたことは、領事館に勤務していた日本人通訳から外事警察が入手した情報ではないかと考えられる。

館員の諜報活動は、北洋漁業における日魯会社の等の漁獲高を知ることにも及んだ。さらに、函館郊外に暮らす旧教徒のクラフツォフやサファイロフなど、白系ロシア人を諜報宣伝活用に利用するため、二人のところに行けば酒が入手できるなどと言って、領事館に勤務する日本人の料理人をそそのかして彼らの住所を聞き出したことも外事警察の報告書には記されている(『外事月報』1943年4月分)。

太平洋戦争が激化する中、1943(昭和18)年末には、館員が5名から8世帯15名に増員された。これに伴い、日本人の炊事婦1名の増加が求められているが、戦争末期まで、ソ連領事館の方から日本人通訳や雑役婦などが解雇されることはなかったようである。

ソ連領事館の閉鎖

北樺太石油と石炭の利権がソ連へ委譲され、同地のオハとアレクサンドロフスクの日本領事館が閉鎖されるのに伴い、1944(昭和19)年6月をもって敦賀と函館のソ連領事館を閉鎖したいとソ連側が通告してきた。

敦賀の領事館は6月に閉鎖されたが函館の場合、漁業期間に査証の発給を止められては困るため、漁期が終わる9月末まで延長してもらうことになり、10月1日をもって閉鎖となった。

閉鎖される二日前、ザヴェーリエフ領事夫妻と通訳のアレクセーエフは、日魯漁業が開催した送別晩餐会に出席した。温泉街湯の川の老舗割烹旅館若松館で開かれ、函館市長も同席している。

函館のソ連領事館は、北洋漁業と切っても切れない関係にあった。日本の官憲や軍部が

強気の行動に出ても、北洋漁業で多大な利益を得ていた日魯漁業は、査証発給の遅れや発給の拒否が出ないために、あくまでもソ連領事館との良好な関係維持に努めていた。そうした姿勢は、領事館の閉鎖直前まで続けられたのであった。

おわりに

戦後、函館市はソ連領事館を再び函館に誘致しようと試みるものの実現はしなかった。この間、管理人として地元函館の日本人夫妻が留守を預かっていた。

1952(昭和27)年からは外務省の所管となり、1956(昭和31)年の日ソ共同宣言による国交正常化を経て、1964(昭和39)年には函館市が外務省から建物を購入し、「函館市立道南青年の家」を開設した。土地については、戦時中、敷地をめぐる騒動が何度か持ち上がり、日魯漁業が買い上げていたことから、1981(昭和56)年に函館市は日魯漁業から取得(市有地と交換)している。

1996(平成8)年までの約30年間、青少年の宿泊研修施設として使用されたが、現在は、外観のみを一般開放している。

その一方で、2003(平成15)年9月、在札幌ロシア連邦総領事館函館事務所が開設された。事務所は所長(2代目)と所長夫人の2名体制がとられており、日本人職員は置かれていない。

「会報」No.30 2007.10.1 研究会報告要旨(その3)