明治初年の函館に於ける露語和訳露西亜語教科書

清水恵

1 史料の性格

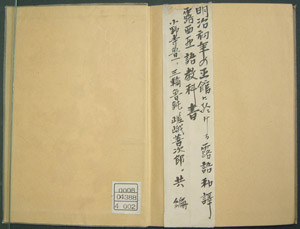

市立函館図書館(現、函館市中央図書館)に来歴は不明ながら、標題のようなタイトルをもつ冊子がある。もっともこのタイトルは、表紙に貼られた短冊に墨で書かれたものであり、後年になって付けられたものと思われる。体裁は縦20.6センチ、横13.9センチの布張りのノートブックである。

本史料は黒インクの手書きのもので、序文の中に編者として小野寺魯庵、三輪魯鈍、嵯峨善次郎の名が記されている。本文は84頁で、目次によれば一課から十五課までになっているが、内容は十三課までで終わっている。

さて、この史料は序によれば、初心者用のロシア語教科書として製作されたものとある。同じく序にはこれが上下篇であることが記されているが、ノートは上篇にあたる部分のみで終わっていて、下篇の存在は確認できない。続いて述べる通りこのノートは原本からの写しらしいが、いつ誰が何の目的で写したかは、何ら記載がない。

では、この冊子の原本と思われる「魯話和訳」という史料について、松村明氏の論考(1)を紹介しよう。それによると、広田栄太郎氏(2)所蔵になる「魯話和訳」は、半紙本(縦24センチ、横19.2センチ)袋綴一冊、墨付百十枚という体裁である。第一の扉にロシア語、第二の扉に日本語で書名・著者名・訳者名・成立年・成立地が記されている。第二扉の方をここに転載すると、「魯話和訳魯西亜司祭官ニコライ著 日本仙台小野寺魯庵・江戸三輪魯鈍・加賀嵯峨善次郎 同訳。箱館一千八百六十七年」とあり、これが1867(慶応3)年という明治以前のもので、ニコライが執筆し、箱館で製作されたことが明らかにされている。そして松村氏は市立函館図書館の本史料を確認の上、「魯話和訳」を書写したものであろうとされている。なお、この「魯話和訳」も同じく上篇だけしかないという(ただし、こちらは十五課まであるらしい)。

今回、この「魯話和訳」と本史料との照合はできなかったが、本史料の成立の事情を解明する上では是非必要なことであろう。

さて、この教科書の存在を言及している文献がもう一点存在している。昇曙夢著「ニコライ大主教の生涯と業績」(3)である。これには次のように書かれている。

...『魯和和訳』は最初写本で行われたようだが、あとで明治二年にニコライ師が日本ミッション(傳道会社)創立の件で帰国し、同四年に帰任した時持ち帰った石版印刷機で自ら印刷したとのことである...

これが真実とすれば、石版刷りのものはある程度普及したことも考えられる。以上を総合して考えれば、本史料は慶応3年に作られたロシア語会話教科書を、箱館の学習者が石版刷りのものが普及する前に書き記したもの、といえるのかも知れない。

次に著者と編者について若干の解説を試みてみよう。ニコライ(俗名、イワン・ドミートリェヴィチ・カサートキン)は改めて紹介するまでもないほど有名で、1861(文久元)年に箱館のロシア領事館付の司祭として来日、その後、日本正教ミッションを開設。以降、一生を日本での正教布教に尽くし、宗教界にとどまらず様々な方面で多大な影響を及ぼした人物である。

編者として名前が上がっている3人はあまり著名とはいえない。それでも嵯峨善次郎こと嵯峨寿安(1840・天保1年、金沢生まれ)は比較的知られているほうだろう。嵯峨は加賀藩の命で1869(明治2)年ロシアに留学するが、その際のシベリア横断が有名である。彼の事績については左近毅氏の研究(3)があるので、詳しくはそれを御覧いただきたい。本史料に関することだけを引用させてもらうと、嵯峨が箱館に来たのは1866(慶応2)年のことで、ニコライと語学の交換授業を行っている。箱館には2年と数ヶ月の滞在だったが、ロシア語学習歴1年足らずにして、本史料のような翻訳に携わっていたことになる。

小野寺魯庵とは小野寺魯一(1840・天保11年、仙台生まれ)に相違ない。河野常吉『北海道史人名字彙』によれば、ニコライに師事したとあるが、いつ頃のことかはわからなかった。しかし本史料により慶応3年以前に来箱していたことが明らかになったわけである。しかし本史料により慶応3年以前に来箱していたことが明らかになったわけである。彼は維新後外務省に入り、ほぼ嵯峨寿安と同時期にロシアに留学している。帰国後は開拓使に奉職し、その間1875(明治8)年の樺太千島交換条約、1878(明治11)年の黒田長官らのウラジオストク訪問に同行するなど重要な任務をこなしている。

3人目の三輪魯鈍(江戸)がいかなる人物かはほとんどわからない。先の村松氏も不明としておられる。可能性があるのは明治初期の外務省職員の中に、外交書簡担当として名前がある「三輪」少佑という人物である(4)。明治17年の職員録にも庶務係として「東京府士族三輪帆一」という氏名があるが(6)、彼が明治10年に市川文吉(この時ロシア公使館勤務)の父に「魯国荷物」を届けているのは(7)、ロシア担当だったからではないだろうか。いずれにしろ幕末に、嵯峨や小野寺と同様箱館に滞在して、ニコライからロシア語を教わっていたわけである。

露語和訳露西亜語教科書

2 幕末の函館とロシア語の関わり

函館とロシア語について、本史料の位置付けを考える上でも参考になると思われるので、幕末の状況をここで簡単に紹介しよう。

[ロシア領事館のロシア語学校]

はじめ寺院の一遇に居住していたロシア領事は、1860(万延1)年、新築なった領事館に移転した。この領事館の構内に小さな家が建てられ、その半分が日本の子供たちのための学校として利用されるように作られたことが、1861年のイワン・マホフの報告によって語られている(8)。

この学校が実際機能していたことは、1861(文久元)年の「各国書簡留」という運上役所の書類に表れている。これには箱館役所の下級役人の子弟を中心とした生徒たち(奉行が指名した)の名前があり、中には2年後に箱館奉行から「魯語通弁御用」を申し渡された千葉弓雄もいる。ここでは最初領事自らが教鞭をとったのかも知れない。「領事より」として稽古のために、上述の生徒氏名とほぼ一致する10人ほどに「仮綴書物」と「稽古本」を、またそのうち4人にはさらに「魯国風聞書」「魯国イロハ本」が贈られているのである。「和魯通言比考」もおそらく使われたことであろう。

ニコライ司祭が来日してからは、学校は彼の仕事になったらしい。というのは生徒のために「ゴロインの書籍」(『日本幽囚記』の和訳「遭厄日本紀事」は文政年間に脱稿している)の貸し下げを運上所に頼んでいて、領事も「彼(ニコライ)の学校」と表現しているのである。

こうして始まったニコライによるロシア語教授に、小野寺魯一、嵯峨寿安や三輪魯鈍のように全国から青年たちが集まってきたのだろう。しかしその個別の実態は定かではない。因みに1868年7月15日付けのニコライの手紙には、「わたしは自分の住まいに学校を開いており、最も近しい人を助手として日本人[複数]にロシア語を教えている」とあり、ロシア語教授は連綿と続いていたことがわかる。この一連の過程で本史料が製作され、代々筆写されていったものであろう。

[志賀浦太郎による教授]

箱館奉行の命令によって、御役所のロシア語通訳者養成のため教授が行われた。その教師となったのが、長崎から来た志賀浦太郎である。もっとも志賀の当教授がはじまったのは、文久2(1862)年であるが、生徒はニコライが教えていた役所の子弟たちと重複している。しかし志賀は、慶応2(1866)年7月にロシア軍艦で箱館を出航したまま(11)、ついに帰ってこなかったので、彼の授業もそれまでだった。彼は運上所にあった、「鄂羅斯語戔箋」(魯西亜語日本文字対訳)1冊と「鄂羅斯語小成」(魯西亜語日本文字対訳字引)47冊(12)を借用していたから、授業にもこれを用いたことであろうが、これ以上のことはわからない。

興味深いことには、ニコライと志賀浦太郎の授業では、さすがに前者が難しかったらしく、ついていけない生徒が志賀の授業に移りたいと申し出ている記録もある(13)。

注

(1)松村明「幕末期ロシア語学書についての覚書」(『文章語学』33号 昭和39年)

(2)『えうゐ』17号(解説・注 外川継男)

(3)左近毅「嵯峨寿安とロシア」(共同研究『日本とロシア』)、同「嵯峨寿安(一八四〇~一八九八)関連年表(共同研究『ロシアと日本』第3集)

(4)・(5)『外務省の百年』(原書房)注

(6)宮永孝「幕末ロシア留学生市川文吉に関する一史料」(『社会労働研究』第39巻 第4号)

(7)秋月俊幸「ロシア人の見た開港初期の函館」(『地域史研究はこだて』第3号)

(8)・(9)文久元年「異船諸書付」(北海道立文書館蔵)

(10)中村健之介「日本もまた稔りは多い-箱館のロシア人からの手紙」(『地域史研究はこだて』第16号)

(11)『杉浦梅潭 箱館奉行日記』によれば、杉浦兵庫頭は神奈川での通訳のため、というロシア軍艦アスコリドの要望でやむなく浦太郎を乗船させたのであって、要務を終えたあとはまた箱館に返してもらうつもりだったことがわかる。

(12)「訳官黜陟録」(函館市中央図書館)

(13)同上

「会報」No.29 2006.11.11 史料紹介