高須治助と函館図書館 ―安井亮平先生のお話から教えられたこと―

菅原繁昭

今回の交流史研究会の茶話会は、函館近郊の大沼に来られているという安井亮平先生(元早稲田大学教授)がわざわざ函館まで足をのばしてくださり、お話してくださった。高須治助といえば当地では「函館繁昌記」(明治17年刊)の作者として知る人ぞ知るといった存在である。ちなみに清水さんが会報No.13掲載の「高須治助来函のなぞ」のなかで、来函事情等について推論を交えて紹介している。

このたび、安井先生は、プーシキンの「大尉の娘」ロシア語原本と高須治助が翻訳した「露国奇聞 花心蝶思録」のコピーを携えて、いろいろな角度から翻訳の妙について話してくださった。高須治助が翻訳するに際し底本としたものが1869年のペテルブルク版であり、それが旧東京外国語学校から東京高等商業学校(現一橋大学)に伝わっていくが、その根拠として高須が原書のミスプリ部分をそのまま訳出していることで判明したといったくだりは、まるでミステリーの謎解きのようであり、思わず聞き惚れてしまった。

ところで函館の歴史研究に関わりを持つものとして、明治10年代の函館の様子を記述した高須がどのような人物であったのかということに関心を持つのは自然なことであろう。安井先生は、そうした我々の関心にも丁寧に応える形で高須治助の略年譜を用意してくださり、それを紐解きながら、高須治助のロシア語と翻訳という世界を通してみた彼の心情にも肉薄しつつ、その歩みから伺い知れるその人となりを実に懇切な語り口で教えてくださった。

ロシア文学といえば、かつて良く読んだ部類として、いわずもがなのドストエフスキーからはじまり、大学に入ると周囲の影響もあってゴーゴリ、ロープシン、そしてソルジェニーツィンくらい。自分にとり、プーシキンといえば、チャイコフスキーの「エヴゲーニイ・オネーギン」、はたまた、グリンカの「ルスランとリュドミラ」、ムソルグスキーの「ボリス・ゴドゥノフ」といったロシア・オペラの台本の原作者といった印象が強いのが正直なところである。しかしプーシキン自体は遠い存在であっても、いざ高須治助がプーシキンの初の邦訳者と聞くと俄然、プーシキンが身近になるというのもおかしなことかもしれないが、これが函館の地域史フリークというやつであろうか。

さて安井先生の作成された年譜をたどると高須治助は秋田藩士の富岡英之助の二男として生まれているのが分かる。富岡英之助という名前に見覚えがあったので、もしやと思い「函館繁昌記」の奥付を開いてみるとたしかに出版人の欄にある。高須治助の実父はこうした形で実の息子を支えていたといえるだろう。また治助は14歳(明治6年)で父と同じ秋田藩の藩医である高須松亭の養子に迎えられている。この養父の勧めで治助は、翌々年の8年に東京外国語学校露西亜語科に入学する。時の政府が「魯清韓」の3か国語を修得する者に奨学金を出したそうだ。そのためもあって没落した旧幕府の人々が、時流に乗っているとはいえないロシア語を学ぼうとしたものが多くいたそうだ。松亭が治助にロシア語修得を勧めた背景も、同じ文脈でとらえることができるという。そうであれば治助自らの意志でロシア語に向かったわけではなく、そうしたことが、その後の彼の人生にも陰を落としたようである。

この養父にあたる高須松亭は、沢田和彦氏の研究によると、ロシアの使節として1853年に長崎に来航したプチャーチンが日本側の応接掛に提出した書簡(オランダ語)を江戸で翻訳しているという(「I.A.ゴンチャローフと二人の日本人 」『スラヴ研究』45号(1998)所収)。であれば経済的な事情とともに、かつて対ロシア関係において少なからぬ関わりをもった松亭は人並み以上にロシアへの関心を持ち、その想いを養子の治助に託したのではないかと想像を逞しくしてみる。

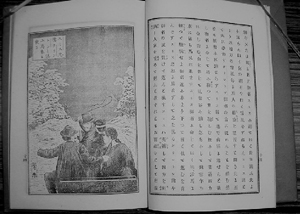

さてプガチョフの乱に題材を求めた「大尉の娘」の翻訳本「露国奇聞 花心蝶思録」は、明治16年に刊行されているが、現在、サンクトペテルブルク、国立国会図書館、それに早稲田大学図書館の3冊のみが確認されているそうだ。挿絵は月岡芳年の手になる。彼は「浮世絵師の最後の偉人」とか「明治の浮世絵師」と呼ばれ、残酷趣味の絵も描き評判になったほか、洋風を融合した独特の描法で歴史上の事件に取材した作品を多く制作したことでも知られている。でも彼の浮世絵と、この挿絵のタッチはずいぶん違うように思えるが、いずれにしても当代一流の絵師を登用すること自体、なかなかのものだ。

ちなみに原作には挿絵はなく、これは日本の読者の理解を助けるために創作されたものなのだろう。この芳年の挿絵は、服装、顔つき、室内の様子や背景など、どれをとってもリアリティがなく、日本的に変形されており「似て非なるもの」である。この翻訳本が1910年にロシア国内の雑誌に紹介された時に奇妙な挿絵が掲載されていると評価されたという。確かにエカテリーナやマリーの顔もロシア風とはいえないものの、未見の世界を想像しながら描いたものとしてはなかなかの出来映えだし、何よりも稀代の浮世絵師とプーシキンという取り合わせが面白い。

さて「花心蝶思録」は明治19年に改訂版が出され、その題名も「露国稗史 スミス、マリー之傳」となる。改訂版も安井先生が確認されているのは国会図書館(4図)、早稲田(6図)、個人蔵(3図)だけという(括弧内は図版の点数、本によって差がある)。ところが茶話会の席上で桑嶋洋一さんから市立函館図書館にも「スミス、マリー之傳」があったはず、それ以外にも高須関係のものが複数所蔵されていると教えていただいた。後日、追跡調査をしたところ、いわば稀覯本といえる「スミス、マリー之傳」ミス、マリー之傳」の4冊目が確かに所蔵されていた。また高須がロシア語の原書から翻訳したもの4点、編集に関わったロシア語辞典の1点も確認できた。「スミス、マリー之傳」の挿絵は6図あるので、これは早稲田本と同じということになる。

図書館に収められた年代順で列記してみると、「露和袖珍字彙」(昭和10年・個人寄贈)、「馬術警策」(同11年・東京明治堂購入)、「スミス、マリー之傳」(同12年・東京明治堂購入)、「中央亜細亜//露英関係論」(同13年・時代や書店購入)、「露国教育法」のみ不詳。すべて明治時代に刊行されているが、図書館に入ったのは昭和10年代に集中している。大半は古書として東京方面から購入され図書館に納められたものである。おそらく当時の図書館長岡田健蔵の独特の嗅覚が働いたものと思われるが、どのような意図があって購入したのか非常に興味深い。彼にとって高須治助はどのような位置を占めていたのだろうか。

市立函館図書館蔵「スミス、マリー之傳」

「会報」No.18 2001.10.24