『共同研究 ロシアと日本 第4集』を誤読してはいけない ―私にとってのロシアを導く糸として―

桜庭宏

家に迷い込んできた雑種の柴犬と一緒に暮らし始めて10年になる。いわば難犬(?)として保護したのだが、今では私にとってかけがえのない共生者となっていて、四季折々の表情をみせる鉄道防雪林をこの犬と散策できることに感謝している。散策の道すがらに、ひとつの美術館、木村捷司記念室がある。ここで展覧に供されている、網を繕う男とその側に蹲まる一匹の犬が描かれている一枚の絵、「網を繕うギリヤーク」になぜか心が魅かれた。

かつて私の父が職探しでサハリンへ出かけた折りに写生した、ホルムスクの旧王子製紙工場のスケッチの一部が私の手許に残されていたこともあって、記念室の木村裕行さんからこの絵が描かれた事情などをお聞きするに及んで、サハリンの景観をこの眼でみたい衝動を抑えがたくなった。この絵と出会ってほぼ一年後にサハリン行きは実現した。このサハリン行については、「会報」第5号掲載の田島さんの紀行文にゆずるとして、私にとって、ロシアへの思いはかくも情緒からの出発なのだ。

そんな私にとって、長縄光男さんたちの共同研究報告書『ロシアと日本』は、私流のロシアへの思いに、「意外に深みと広がりとを」与えてくれる「仕事」である。それは、「はしがき・目次・本文・活動報告・人名索引」を含めてA5判260有余ページのこの報告書が、人と人との地味な交わりの歴史を繙くことによってこそ、日本とロシアが「真の相互理解」に至る道が開かれる、という考えを研究活動の根底に置いているからであろう。17人の執筆者が描く「世界」は、「来日ロシア人と日本文化・北の地の来日ロシア人・日本を訪ねて・大陸の亡命ロシア人・日本正教会のロシア人・ミセレーニア」の6つに構成されていて、そのどれもが、新資料の発掘と紹介、事実の確定と再構成などを通して、執筆者の研究視角やそこに込められた動機を静かに語っているだけでなく、私のロシアへの思いを醗酵させる「Something」がある。

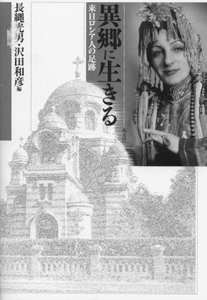

それだけにこの報告書は、研究者だけではなく、日ロは言うに及ばず外国との相互交流の推進活動を担っている、政治家、行政担当者、経済人、市民にこそ読まれるに相応しい内容が盛り込まれている。幸いにもこの報告書は、『異郷に生きる―来日ロシア人の足跡―』として、成文社よりハードカバー版(2800円)も刊行されているのだから。

一枚の絵に出会ってサハリン行きを実現した私が、小山内道子さんの「トナカイ王ヴィノクーロフの生涯―北サハリンと樺太の狭間に―」から読み始めたのは当然のことであった。小山内さんは、サハリンの郷土博物館で購入された、N・ヴィシネフスキイ『オタス』(1994年刊)の紹介を中心に、サハリンを舞台に政治を利用しつつもそれに翻弄されたヴィノクーロフの生涯を素描し、あわせて「先住民のモデル村」と喧伝されていた「オタスの杜」の実像を明らかにしている。私にとって小山内さんの論考は、木村捷司が描いた「シェークと犬」、「シャーマンのつどい」や前記の絵など一連のオタス作品を観賞するうえで大きな手助けとなるだろう。また、コルチヤク派の治下で富を築いたヴィノクーロフのニコラエフスク事件後の政治情勢とのかかわりを記述した箇所は、「土足の正義」なる言葉とともに、かつて演習で読まされた週刊誌連載の「派兵」を遠い記憶から引きだしてくれた。

政治を利用する「ヤクート商人」のヴィノクーロフの「本質」と思想的な「反ソ連・ヤクーチア独立」の「本心」、その狭間で揺れ動いた彼の行動をどう読むのか。「歴史の大きなうねりに個人の力では抗しきれず、......悲惨な運命をたどったといえるだろう」の次に続く課題は、小山内さんならずとも重い。

函館の外国人墓地を訪れた人は、ロシア人墓地のほぼ中央に、チャペルのような営造物があるのを記憶していよう。この建築物については、ある時からよくわからないままに過ぎてきていた。

清水恵さんの「サハリンから日本への亡命者―シュウエツ家を中心に―」は、この営造物が、函館で毛皮・洋酒・砂糖などの取引業を営んでいた、ドミトリー・シュウエツの墓であることを明らかにした。

もちろん、清水さんの論考の主眼は、サハリンからハルビンを経て函館へ亡命したドミトリー・シュウエツ家の足跡にかかわらせながら、当時のサハリンと日本の状況を明らかにすることで、ドミトリーの孫の妻とその娘さんからの聞き取りと新聞資料や文献などで手堅く考察している。ドミトリーの函館での足跡のひとつ、税関をめぐる事件は、彼の死亡事件とともにスリリングな側面を示しているだけでなく、シュウエツ家はじめスパイ容疑を晴らすために日本軍へ献金した亡命ロシア人と日本社会を考えるうえで示唆的である。シュウエツ家の戦中から敗戦後の足跡を素描したうえで、この家の歴史や白系ロシア人の歴史の探索は、「極東のなかの日本」を側面から照らし出すことにつながる、とする清水さんの結語にあるように、シュウエツ家に伝存されてきた写真や書類などに具体的にふれた論考を期待したい。

私にとって幼少時に「最も身近な西洋人」は、「私のカラリョフさん」で、父母の仲人村田信一の猟仲間で、菓子を持ってきてくれる大事な人だった。白系ロシア人という言葉を覚えたのもこの頃であった。「白系ロシア人との交流からも豊かな栄養分を吸収していた」から、谷崎潤一郎の文学が大樹のように生い茂った、という中村喜和さんの論考「最も身近な西洋人―谷崎潤一郎の作品に描かれたロシア人―」は、谷崎の「細雪」に至る作品に登場するロシア人の描かれかたなどの紹介を通じて、「白系ロシア人社会の一端を垣間見」て谷崎の作品世界と白系ロシア人との濃密な結びつきを語っている。

沢田和彦さんの「日本における白系ロシア人の文化的影響」は、白系ロシア人を緩やかに定義して、服装から食物・美容などの「日常生活への影響」や音楽・オペラ・バレエ・社交ダンス・映画・絵画の「芸術面の影響」、ロシア語・ロシア文学・日本文学・哲学・民俗学の「教育、研究面の影響」、野球・レスリング・ラグビー・サンボ・相撲の「スポーツ面の影響」を人物覚え書き風に整理された仕事である。沢田さんがあげた人物はじつに多岐多彩、「私のカラリョフさん」もいて、報告書巻末の「人名索引」ともども基礎作業の重要さを改めて痛感させられた。

影響を与えた人物の一人、N・ネフスキーを追い続けている桧山真一さんは、「ネフスキーのもうひとりの娘を探して」を執筆されている。桧山さんと私との出会いは、1994年9月にウラジオストクで開催されたシンポジウムに函館日ロ交流史研究会の驥尾に附して参加した際に、宿舎で同室させていただいてからである。夕景になじむレニンスカヤ通りの散策にご一緒し、危うく私が路上売りのアイスクリームを買い占めそうになったのを、流暢な会話でチャラにして下さったことなどが懐かしく思いだされます。論考の「娘探し」に至るスリリングな部分は、桧山さんの歴史上の事実と真実への飽くなき探求心が発露されている。「今後の最大の課題は光子と若子の写真・墓を捜しだすこと」、だそうだが、過日頂戴したお葉書では大願成就とのこと、何よりである。

私の最初の外国行きが、「ロシアとアジアが交わる街」ウラジオストクでしたから(原輝之『ウラジオストク物語』)、当然といえば当然なのだが、街を歩いて強く印象に残ったのは、多様な民族、とくに中国東北部・朝鮮地域の人たちが当たり前のように存在していたことだった。異国で「当然の存在」となっていくのは、多種多様な事情が絡み合いかつ積み重なってのことだろうが、倉田有佳さんの論考「元山のロシア人難民」を読んで、このことがまず頭に浮かんだ(これぞ誤読)。1910年に朝鮮が日本の植民地にされると、大量の朝鮮人が生きる糧を求めて中国東北地域や沿海州一帯へ移住していった、その生と死のドキュメント『カレイスキー―旧ソ連の高麗人―』(鄭棟柱著・高賛侑訳)の読後感がいまだ強烈に残っているからか。

1922年秋、半数以上が赤軍戦での傷病兵を含めた陸海軍人であった「ロシア人避難民」が、2週間の間にウラジオストクから元山(現朝鮮民主主義人民共和国)へ定員のほぼ8倍、9000人以上もが艦船等に分乗して避難してきた。倉田さんの論考は、このロシア人たちの9か月間の事情を、当時朝鮮を植民地として支配していた日本の朝鮮総督府内務局がまとめた『露国避難民救護誌』(1924年)に基づいて明らかにする、ひとつの試論である。この『救護誌』と当時のハルビン、ウラジオストク、東京で発行されていた新聞・雑誌などを補足的に用いて、「元山への避難・避難民への救援措置・元山の避難民生活・避難民に対する措置・避難民労働団・避難民の退去」の実情が紹介されている。「避難民の救護に当たった側からの視点」からとはいえ、元山に残った避難民の最も望んだ農業就職希望への扱いや労働能率をめぐる記述などは、日本植民地下の朝鮮支配や現在の日本における外国人・難民のことなどにあれこれと思いをめぐらす手がかりを与えてくれた。

避難民救護といえば、1923年の関東大震災の救援に横浜に入港した、ソ連船レーニン号が退去を命じられたのを知る人は少なくなった。7年前ウラジオストクを訪ねた際に、「救援船出港地の碑」が在ると知って捜したのだが見つからなかった。その関東大震災で倒壊し、炎上した東京復活大聖堂の復興に大きな力を果たした、セルギイの働きを、「倒壊・復興・建設」の三つの面から緻密に跡づけたのが、長縄光男さんの「日本の府主教セルギイ(チホミーロフ)の栄光」である。長縄さんの謦咳に接したのは、昨年夏に黒河の船上からヴラゴベシチェンスクを望見した、中国東北旅行の折りであった。口髭をたくわえ修業僧のような眼差しでお話する様子を間近にして、逝きし函館の面影を教える「ニコライ堂遺聞 明治初年の函館正教会点描(下)」(「地域史研究 はこだて」26号)の筆者ならではの感を深くした。

大地震で聖堂の倒壊と炎上に直面したセルギイをして、「苦悩の果てに行き着いた」「何よりも心の復興のために」「ただひたすら前進あるのみ」、と決意させるに至るところの描写は、震災下の「例外状況」からいかにして脱出をはかるかに苦悩した地域のサブリーダーにみられた「心性」とも通底するのではないか。「桜庭さん誤読してはいけないよ。」、髭に手を添えて語る長縄さんの声が響くようだ。私にとって神田聖橋のニコライ堂は、高塀で街路の騒音が遮ぎられた敷地内で、授業をエスケープしてはコーラスの響きを心地よく楽しむ格好の場所でもあった。

函館日ロ交流史研究会の会員と長縄さんが執筆された論考に限って、私にとってのロシアを導く糸として紹介、いや誤読感めいたことを書いてしまいました。妄言多謝。

「会報」No.17 2001.6.18